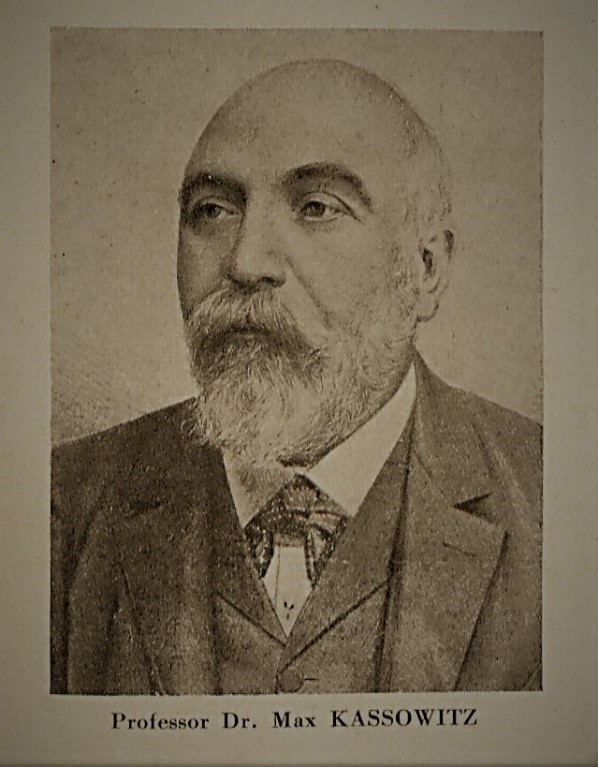

Kassowitz, Max – Kinderarzt, Leiter des Ersten Öffentlichen Kinder-Krankeninstituts in Wien

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 29.05.2024

Keywords: Kinderarzt, Erstes Öffentliches Kinder-Krankeninstitut, Medizingeschichte, Wien

Max Kassowitz wurde als Sohn von Ignaz Kassowitz (1817-1875) und Katherina (1829-1878), geborene Pollak, am 14. August 1842 in Pressburg in Ungarn (heute: Bratislava/Slowakei) geboren. Seit 1876 war er mit Emilie Rosenthal (1854-1938) verheiratet, die als Frauenrechtsaktivistin und Schriftstellerin den Verein abstinenter Frauen gegründet hatte und der Antialkohol-Kommission des Bundes Österreichischer Frauenvereine angehörte. Unter den gemeinsamen fünf Kindern war sein Sohn Karl Kassowitz (1886-1978), der bis 1938 als Kinderarzt in Wien arbeitete, und seine Tochter Julie, verheiratete Schall (1882-1924), eine Biologin, die sich wie ihre Eltern in der Antialkoholbewegung und im Bund Österreichischer Frauenvereine einsetzte.

Nachdem Kassowitz in Pressburg das Gymnasium absolviert hatte, studierte er an der Universität Wien Medizin und promovierte am 11. November 1863 und am 24. Mai 1864 im Fach Chirurgie. Danach arbeitete er als Aspirant und Sekundararzt an verschiedenen Abteilungen des Allgemeinen Krankenhauses in Wien.

Erstes Öffentliches Kinder-Krankeninstitut

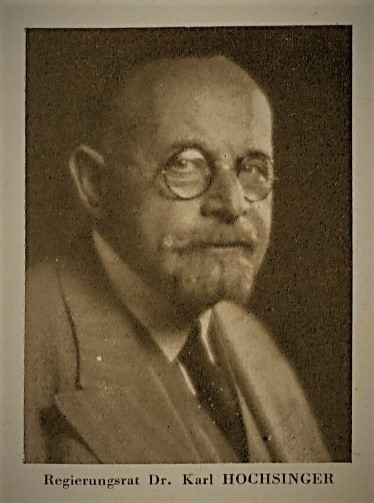

1869 trat Kassowitz als Sekundararzt in das Erste Öffentliche Kinder-Krankeninstitut in Wien ein, und übernahm 1882 als Nachfolger von Leopold Maximilian Politzer (1814-1888) die Leitung des Institutes. Kassowitz entwarf eine Instruktionsverordnung für die Direktion des Institutes, mit er die Aufgabengebiete des Institutes regelte, sowie 1904 das „Statut für das Erste Öffentliche Kinder-Krankeninstitut in Wien“. Unter seiner Direktion erfuhr das Institut eine massive Steigerung der Zahl an Patient:innen und eine räumliche Erweiterung und Spezialisierung, die sich in der Einrichtung verschiedener medizinischer Abteilungen niederschlug. Zu seinen Schülern am Institut gehörte neben Sigmund Freud (1856-1939), sein späterer Nachfolger Carl Hochsinger (1860-1942), Leopold Königstein (1850-1924) und Julius Drey (1858-1939).

Kassowitz als Wissenschaftler und Schriftsteller

1886 habilitierte sich Kassowitz an der Universität Wien im Fach Kinderheilkunde zum Privatdozenten, 1891 erfolgte seine Ernennung zum a.o. Professor.[1]

Neben seiner Tätigkeit am Institut, wo er auch die institutseigene Zeitschrift „Beiträge zur Kinderheilkunde aus dem Ersten Öffentlichen Kinder-Krankeninstitutin Wien“ herausgab, beschäftigte er sich u.a. mit der Erforschung der hereditären Syphilis und der Pathophysiologie der Rachitis und entwickelte eine Phosphorbehandlung mit Lebertran bei Kindern mit Rachitis. Dazu publizierte er 1881 „Syphilis und Rachitis“, 1883 „Die Phosphorbehandlung der Rachitis“, 1889 „Zur Theorie und Behandlung der Rachitis“ und 1901 „Über Phosphorlebertran“. Ein weiteres Forschungsfeld lag auf der Behandlung der Diphterie, zu der er u.a. 1895 „Wie steht es mit der Serumbehandlung der Diphterie“, 1900 in der Wiener medizinischen Wochenschrift die Artikelserie „Kritisches über Diphteriebacillen und Heilserum“ publizierte.[2]

Zu seinen Hauptwerken zählen neben der 1876 veröffentlichen Arbeit „Vererbung der Syphilis“, und „Die Phosphorbehandlung der Rachitis“, die 1910 erschienene Publikation „Praktische Kinderheilkunde in 36 Vorlesungen für Studierende und Ärzte“. Zahlreiche seiner wissenschaftlichen Aufsätze befinden sich in der Separata-Bibliothek an der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien und an der Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin.

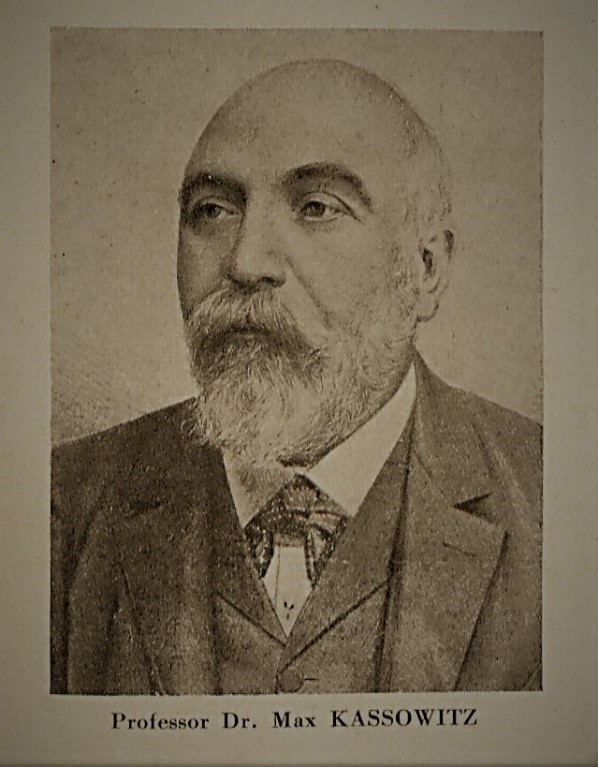

Bild aus: Hochsinger: Die Geschichte des Ersten Öffentlichen Kinder-Krankeninstitutes […]. Wien: Verlag 1938.

Biologie und Naturphilosophie

Neben seinen medizinischen Forschungen beschäftigte sich Kassowitz mit Fragen der Biologie, die er u.a. unter dem Titel „Biologische Probleme“ in mehrere Arbeiten zur organischen Stoffumwandlung, erschienen von ihm vier Bände „Allgemeine Biologie“, deren ersten Band er 1898 im Wiener physiologischen Klub vorstellte und dessen Vortrag in der Wiener medizinischen Wochenschrift unter dem Titel „Die Einheit der Lebenserscheinungen“ abgedruckt wurde.[3] Beide Reihen befinden sich in der Separata-Bibliothek. 1908 veröffentlichte er in der Zeitschrift für Psychologie und Neurologie den Aufsatz „Körper und Seele“[4] und im selben Jahr seine naturphilosophisch angelegte Monografie „Welt, Leben, Seele. Ein System der Naturphilosophie in gemeinfasslicher Darstellung“.

Zivilgesellschaftliche Aktivitäten: Antialkoholkampagne, Schule, Frauenrechte

Neben seiner ärztlichen und wissenschaftlichen Arbeit waren Kassowitz und seine Familie in zahlreichen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen aktiv, was sich auch in seiner regelmäßigen und über viele Jahre erfolgten Referententätigkeit an den Wiener Volksbildungseinrichtungen wie dem Volksheim, der Urania, oder dem Wiener Volksbildungsverein niederschlug. Er engagierte sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Emilie und seine Tochter Julie in der Antialkoholbewegung, wozu er neben seinen Vorträgen zu diesem Thema auch zahlreiche Artikel verfasste. Darunter in Zeitungen wie 1901 in den sozialdemokratischen Publikationsorganen „Arbeiterwille“[5] und der „Arbeiterinnen Zeitung“ („Gebt den Kindern keinen Alkohol“)[6] und in Fachzeitschriften, wie im „Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung“ mit dem Aufsatz „Alkoholismus im Kindesalter“,[7] der auf seinem 1900 gehaltenen Vortrag am 8. Internationalen Kongress gegen Alkoholismus in Wien, beruhte. 1904 erschien von ihm der Artikel „Der Arzt und der Alkohol“.[8]

Weiters unterstützte er den Verein „Ferienheim. Verein für israelitische Ferienkolonien“,[9] der Kindern aus verarmten jüdischen Familien einen Ferienaufenthalt organisierte, oder seit seiner Gründung 1905 den Verein „Freie Schule“. Kassowitz gehörte auch zu jener Gruppe von Mitstreitern, die aus medizinischen Gründen eine Reform der Frauenkleidung anstrebten, wozu er die Sozialarbeiterin und Frauenrechtlerin Marie Lang (1858-1934) durch ein Gutachten für deren von ihr herausgegebenen „Zeitschrift Dokumente der Frauen“,[10] sowie den vom Gynäkologen Hugo Klein (1863-1937) gegründeten „Verein zur Verbesserung der Frauenkleidung“ unterstützte. 1904 beurteilte er in der von der Frauenrechtsaktivistin Auguste Fickert (1855-1910) herausgegeben Zeitschrift „Neues Frauenleben“ die seit 1897 schrittweise Zulassung von Frauen zum Studium als positiv und sprach sich gegen jegliche weitere Beschränkung aus.[11]

Kassowitz war Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien, der Gesellschaft für Innere Medizin und Kinderheilkunde in Wien, Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und der Russischen Gesellschaft für Kinderheilkunde in St. Petersburg.

Zu seinem 70. Geburtstag erschien 1912 eine von Benjamin Gomperz (1861-1935) und Carl Hochsinger und Rudolf Neurath herausgegebene Festschrift.

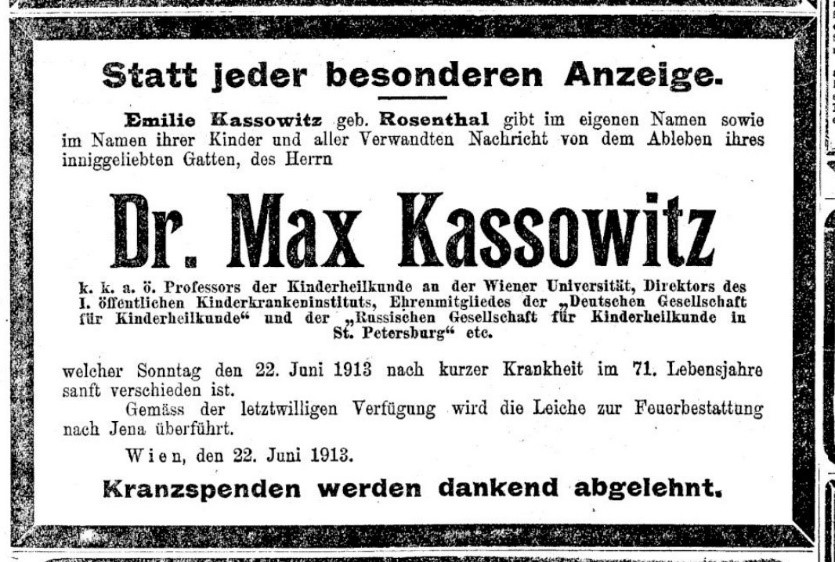

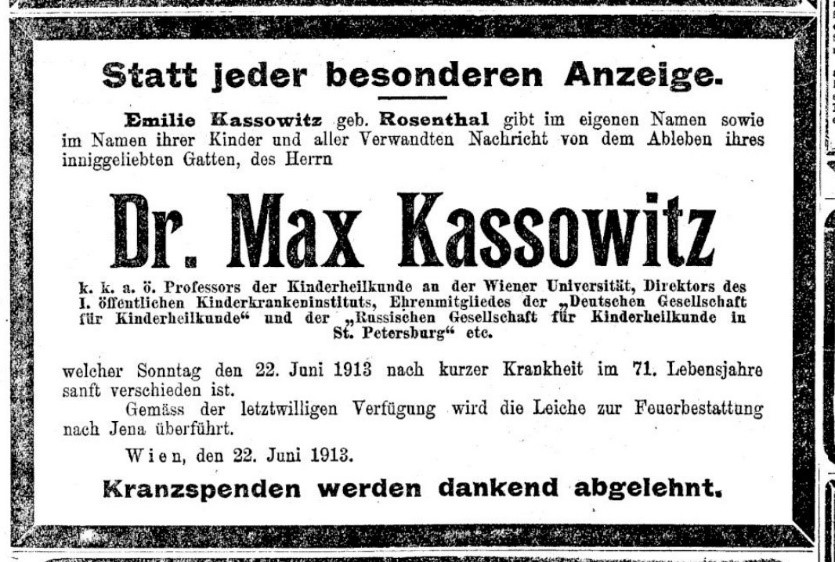

Kassowitz verstarb am 23. Juni 1913 in Wien.

1914 gab seine Tochter Julie Kassowitz-Schall (1882-1924) die „Gesammelten Abhandlungen von Max Kassowitz: mit einem vollständigen Verzeichnis der Arbeiten des Verfassers“ heraus.

1914 erschien von ihm noch posthum „Die Gesundheit des Kindes. Belehrung für junge Eltern“.

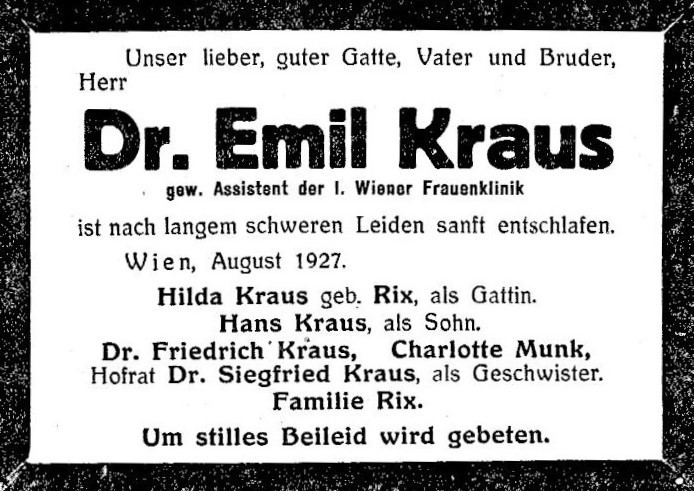

Max Kassowitz, Todesanzeige, Neue Freie Presse, 23.6.1913, S. 13

Quellen:

UAW, Med. Fakultät, Nationalien/Studienkataloge, Sign. 134-006, Kassowitz Max (Nationalien Datum: 1862/63).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 170-131a, Kassowitz Max (Rigorosum Datum: 1863).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 181-1124, Kassowitz Max (Promotion Datum: 24.11.1863).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 181-624, Kassowitz Max (Promotion Datum: 24.5.1864).

UAW, Rektoratsarchive, Akademischer Senat, Akten-Sonderreihe, S. 304 Personalblätter, Senat S 304.585 Kassowitz Max (14.08.1842-23.06.1913; Kinderheilkunde).

Literatur:

Kassowitz, Max und Carl Hochsinger: Statut für das Erste Öffentliche Kinder-Krankeninstitut in Wien. (Xerokopie). Wien: typ. Engel 1904.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: SA-522]

Kassowitz, Max: Syphilis und Rachitis. Sonderdruck aus: Wiener medizinische Blätter. Wien: Verlag von L. Bergmann & Comp. 1881.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Kassowitz, Max: Die Phosphorbehandlung der Rachitis. Sonderdruck aus: Zeitschrift für klinische Medizin. Wien: 1883.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 51083]

Kassowitz, Max: Zur Theorie und Behandlung der Rachitis. Aus dem I. Öffentlichen Kinder-Krankeninstitute in Wien. Sonderdruck aus: Wiener medizinische Wochenschrift. Wien: Verlag von Moritz Perles, Buchhandlung 1889.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Kassowitz, Max: Über Phosphorlebertran. Sonderdruck aus: Wiener medizinische Presse. Wien: 1901.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 25915]

Kassowitz, Max: Wie steht es mit der Serumbehandlung der Diphtherie? Vortrag. Sonderdruck aus: Wiener medizinische Wochenschrift. Wien: 1895.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: Abschr.48]

Kassowitz, Max: Die Vererbung der Syphilis. Sonderdruck aus: Medizinische Jahrbücher. Wien: Braumüller 1876.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 4328]

Kassowitz, Max: Praktische Kinderheilkunde in 36 Vorlesungen für Studierende und Ärzte. Berlin: Springer 1910.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 61367]

Hochsinger, Carl: Die Geschichte des Ersten Öffentlichen Kinder-Krankeninstitutes in Wien, während seines 150jährigen Bestandes 1788-1938. Wien: Verlag des Kinder-Krankeninstitutes 1938.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 10087]

Kassowitz, Max: Allgemeine Biologie. 4 Bände. Wien: Perles 1899-1906.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 30161]

Kassowitz, Max: Welt – Leben – Seele. Ein System der Naturphilosophie in gemeinfasslicher Darstellung. Wien: Perles 1908.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 56373]

Max Kassowitz zur Feier seines siebzigsten Geburtstages von Schülern, Freunden und Verehrern gewidmete Festschrift. Hrsg.: Benjamin Gomperz, Carl Hochsinger und Rudolf Neurath. Berlin: Springer 1912.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 62274]

Kassowitz, Max: Gesammelte Abhandlungen von Max Kassowitz. Mit einem vollständigen Verzeichnis der Arbeiten des Verfassers, einem Portrait und 2 Figuren im Text. Hrsg.: Julie Kassowitz-Schall und August Büttner. Berlin: Springer 1914.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 1930]

Referenzen:

[1] Wiener Zeitung, 22.5.1891, S. 1.

[2] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 38, 1899, Sp. 1737-1739; Nr. 49, Sp. 2265-2268 und 1900; Nr. 8, Sp. 361-365; Nr. 9, 1900, Sp. 418-422

[3] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 48, 1898, Sp. 2265-2270; Nr. 49, Sp. 2325-2332; Nr. 50, Sp. 2368-2373; Nr. 51

[4] Zeitschrift für Psychologie und Neurologie, H 1/2, 1908, S. 82-95.

[5] Arbeiterwille, 22.12.1901, S. 5.

[6] Arbeiterinnen-Zeitung, Nr. 12, 1901, S. 5-6.

[7] Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung, 1901, Alkoholismus im Kindesalter, S. 512-541.

[8] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 3, 1904, Sp. 101-107; Nr. 4, Sp. 166-171; Nr. 5, Sp. 225-231; Nr. 6, Sp. 273-279; Nr. 7, Sp. 301-307; Nr. 8, Sp. 349-352.

[9] Die Presse, 30.4.1896, S. 3.

[10] Dokumente der Frauen, Bd. 6, Nr. 22, S. 671.

[11] Neues Frauenleben, März 1904, S. 6.

Normdaten (Person): Kassowitz, Max: BBL: 43821; GND: 116119675;

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 43821 (29.05..2024)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=43821

Letzte Aktualisierung: 2024 05 29

Die Zweigbibliothek für Zahnmedizin erweitert ihren Bestand kontinuierlich um zahlreiche interessante Neuerwerbungen.

Die Zweigbibliothek für Zahnmedizin erweitert ihren Bestand kontinuierlich um zahlreiche interessante Neuerwerbungen.