Herz, Max – Internist, Kardiologe, NS-Verfolgter

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 10.04.2024

Keywords: Internist, Kardiologe, Physikalische Medizin, NS-Verfolgter, Medizingeschichte, Wien

Max Herz wurde als Sohn von Josef Herz (1826-1911) und Philippine, geborene Schostal (1840-?), am 3. April 1865 in Neutitschein in Mähren (heute: Nový Jičín/Tschechien) geboren. Er war seit 1898 mit der in New York in den USA geborenen Mignon Reno (1880-1930) verheiratet, mit der er die drei Kinder Walter (1900-?), Viola (1901-1995) und Herbert (1903-1980) hatte.

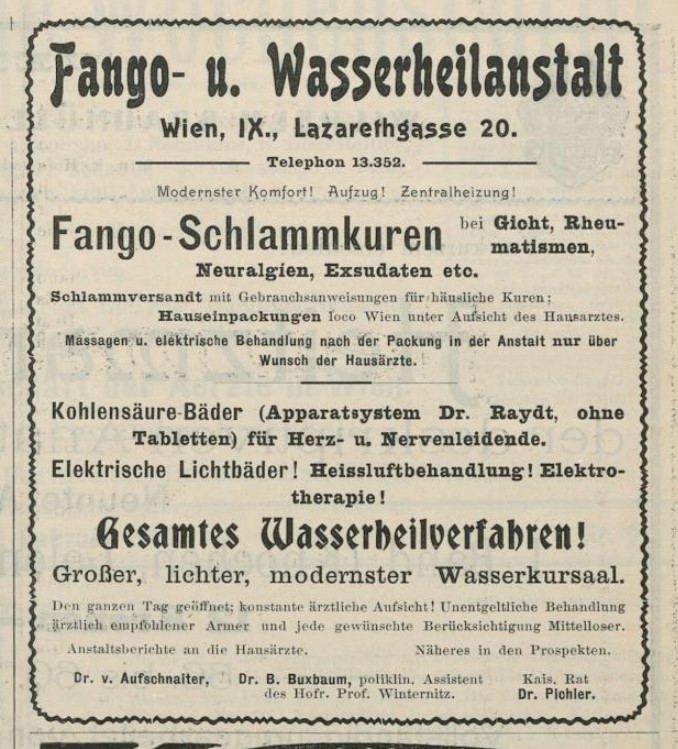

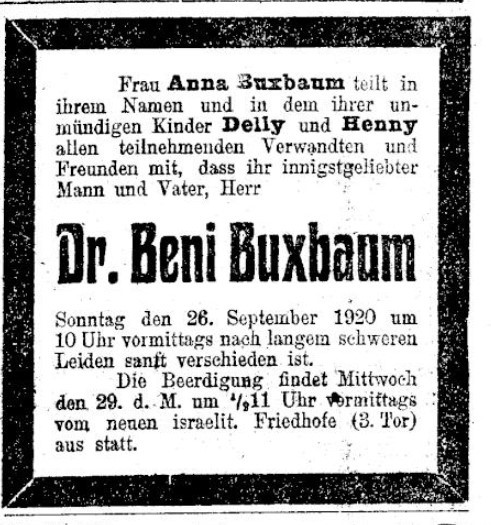

Nach Abschluss des Gymnasiums in Kremsier (heute: Kroměříž/Tschechien) im Jahr 1884 studierte Herz an der Universität Wien Medizin und promovierte am 26. März 1890. Danach war er zunächst als Aspirant an der I. Medizinischen Klinik bei Hermann Nothnagel (1841-1905) tätig, danach arbeitete bis 1893 als Sekundararzt am Allgemeinen Krankenhaus Wien bei Wilhelm Winternitz (1834-1917) und führte als Internist eine Ordination in Wien. 1895 habilitierte er sich als Privatdozent im Fach Innere Medizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien.[1]

Herz war Autor zahlreicher Studien zum Thema Herz- und Gefäßerkrankungen, diagnostische Verfahren und Therapien (Thermopalpation, Widerstandstherapie, Hydrotherapie u.a.), die er in Zeitschriften wie der Wiener medizinischen Presse, der Wiener klinischen Wochenschrift oder der Medizinischen Klinik veröffentlichte, wie u.a. über „Genussmittel als Heilmittel für Herzkranke“[2] oder 1913 den „Vortragszyklus über Herzkrankheiten“, darunter „Ueber den Einfluss des Geschlechts und der Heredität. Die Herzkrankheit der höheren Altersstufe“,[3] oder „Der Einfluss von Luft, Licht und Wärme auf Herzkranke“.[4] Er publizierte auch eine Reihe von Monografien zu seinen Forschungsschwerpunkten wie 1903 auf der Basis seiner Vorlesungen an der Medizinischen Fakultät das „Lehrbuch der Heilgymnastik in Vorlesungen“, 1907 „Heilgymnastik“, 1911 „Ein Buch für Herzkranke“, und 1912 „Herzkrankheiten. Erfahrungen aus der Sprechstunde“.

Max Herz trat weiters als Konstrukteur einer Reihe von medizinischen Apparaturen hervor, wie u.a. gymnastische Apparaturen für Herzkranke, einen Apparat für Thermopalpation[5] und Widerstandstherapie sowie eines neuen einfacheren Blutdruckmessgeräts, das er gemeinsam mit seinem Bruder, dem Ingenieur Albert Adolf Herz (1862-1947), entwarf und dazu 1911 den Aufsatz „Das neue Modell meines Blutdruckmessers“ publizierte.[6]

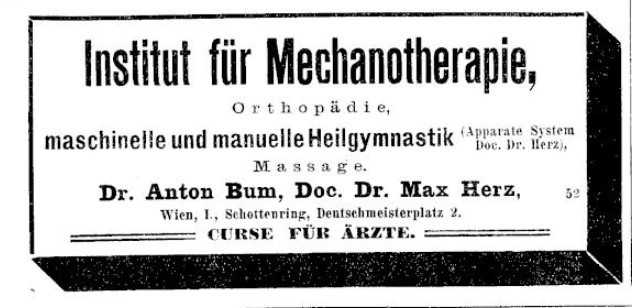

Institut für Mechanotherapie (Orthopädie, maschinelle Heilgymnastik und Massage) in Wien

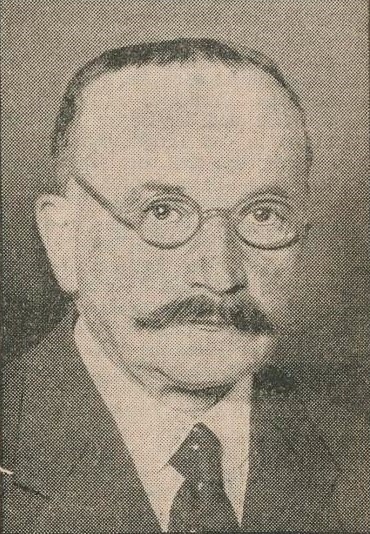

Seit Oktober 1898 teilte er sich mit Anton Bum (1856-1925) die ärztliche Leitung in dem vom Bum erweiterten und neugegründeten Institut. Hier brachte er auch die von ihm entworfenen maschinellen Apparaturen ein.

Wiener medizinische Wochenschrift, Nr.1, 1899, Sp. 47.

Im Institut für Mechanotherapie publizierte er 1899 „Zur heilgymnastischen Behandlung von Circulationsstörungen“. 1890er Jahren spezialisierte sich Herz auf die Erkrankungen des Herzens und ging zu Ausbildungszwecken nach Berlin und Meran, wo er seit 1904 als Kurarzt und Mitleiter des Sanatoriums „Waldpark“ arbeitete.[7] Hier veröffentlichte er 1905 „Eine einfache Methode der pneumatischen Therapie von Erkrankungen der Respirationsorgane“[8] und 1907 „Ueber die Verwendung des künstlichen Licht-Luftstrombades bei einigen Erkrankungen des Nervensystems“.[9] 1907 kehrte er nach Wien zurück und eröffnete als Facharzt eine Ordination in Wien 1, Kärntner Ring 3.[10] Herz gründete 1909 das Zentralblatt für Herzkrankheiten und die Krankheiten der Gefäße. Während des Ersten Weltkriegs publizierte er den Aufsatz „Über die Begutachtung des Herzens im Kriege“.[11] Zahlreiche seiner Arbeiten befinden sich als Sonderdrucke in der Separata-Bibliothek der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien.

Diagnostisch-therapeutisches Institut für Herzkranke

Im Jahr seiner Rückkehr gründete er das „Diagnostisch-therapeutisches Institut – Wiener Kuranstalt für Herzkranke“ am Standort seiner Ordination Wien 1, Kärntnerring 3. Hier veröffentlichte er 1908 „Die Beeinträchtigung des Herzens durch Raummangel“ und „Die sexuelle Psychogene Herzneurose“ sowie im selben Jahr den Aufsatz „Die nervösen Krankheiten des Herzens“ in der von Isaak Segel (1870-1913) herausgegebenen Zeitschrift „Die Medizin für Alle“.[12]

Wiener medizinische Club und die Gesellschaft für physikalisch-therapeutische Medizin

1892 gründete Herz zusammen mit Hermann Schlesinger (1866-1934) den Wiener medizinischen Klub, dem er auch als Präsident vorstand, und in dem in einer der ersten Versammlungen Sigmund Freud seinen Vortrag über Hypnose und ihre Anwendung in der Medizin hielt.[13] 1894 war er Gründungsmitglied des Vereins Freier Kassenärzte,[14] sowie 1907 Gründungsmitglied der Gesellschaft für physikalische Medizin, dessen erster und langjähriger Präsident er war, und in dem auch Anton Bum als Vizepräsident und Robert Grünbaum (1874-1954) im Vorstand wirkten. Weiters gehörte er als Mitglied dem Akademischen Verein für medizinische Psychologie, der Gesellschaft der Ärzte in Wien, der Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde in Wien, die aus dem Medizinischen Klub hervorging, sowie als Obmann dem Verein der Ärzte im 9. Bezirk in Wien an. Als Vorstandsmitglied war er noch in der „Frauenvereinigung für soziale Hilfstätigkeit“ tätig.[15]

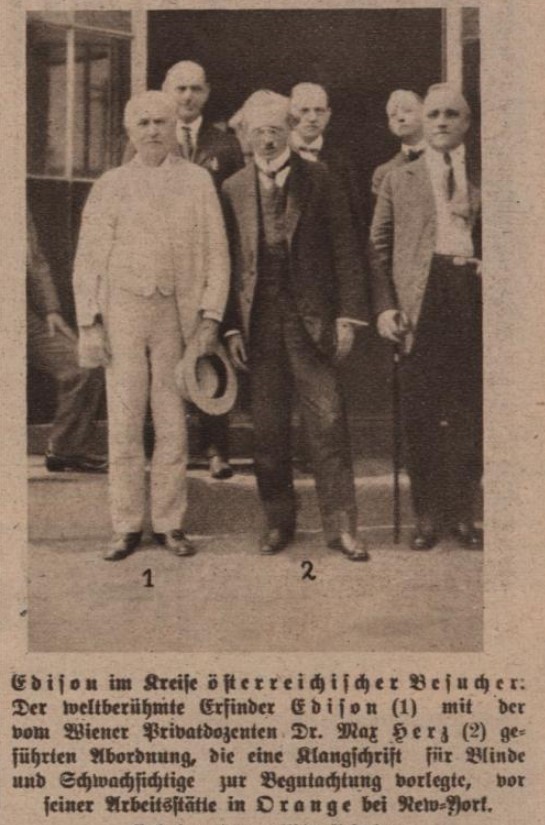

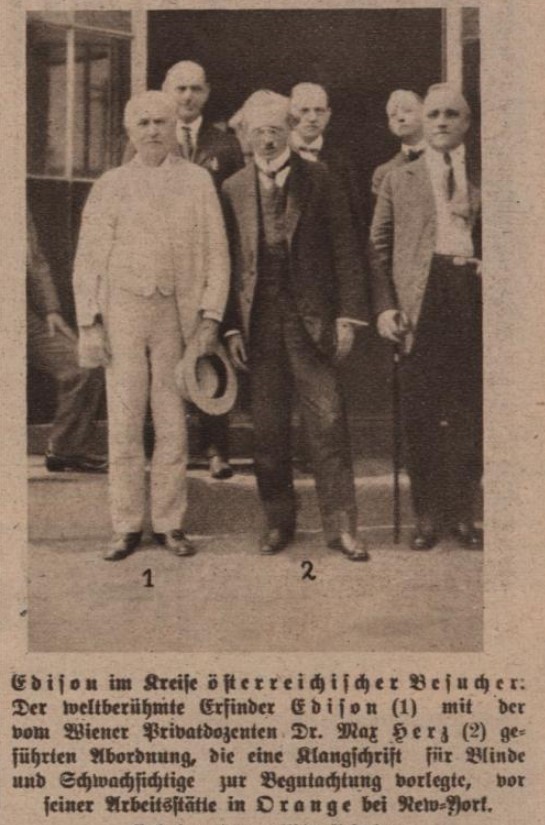

Eine Klangschrift für Blinde

1916 erfand Herz eine druckfähige Klangschrift für Blinde, die er zunächst im Mai 1916 in der Gesellschaft der Ärzte in Wien vorstellte[16] und dazu in der Wiener klinischen Wochenschrift den Artikel „Eine druckfähige Klangschrift für Schwachsichtige und Blinde“ verfasste. 1917 veröffentlichte er darüber noch einen Aufsatz „Klangschrift und Blinden-Prägedruck“ im Organ des Zentralvereines für das österreichische Blindenwesen, der Zeitschrift für das Österreichische Blindenwesen.[17] Die vom Österreichischen Blindenverein herausgegeben Blindenzeitung wurde nach dem von Max erfundenen Massedruck der Blinden-Punktschrift hergestellt.

Aufgrund dieses Erfolges erhielt er 1920 eine Einladung der amerikanischen Philanthropen-Vereinigung und von Thomas Alva Edison in die USA, wo er die von ihm erfundene Klangschrift für Blinde vorlegte. Nach seiner Rückkehr berichtete er darüber in der Neuen Freien Presse.[18]

Das interessante Blatt, 23.9.1920, S. 2.

Standesvertretung

Herz engagierte sich seit den 1890er Jahren in den ärztlichen Standesvertretungen wie der Ärztekammer Wien, für die er auch kandidierte. Zu Themen des Ärztestandes publizierte u.a. 1896 „Zur Krankenkassenreform in Österreich“.[19] 1899 gehörte er der konstituierenden Generalversammlung und als gewähltes Ausschussmitglied der Vereinigung österreichischer Hochschuldozenten an.[20] 1923 erhielt er den Titel eines Obermedizinalrates.[21]

Volksbildner

Herz war bis in die späten 1930er Jahre als Volksbildner aktiv: Als Referent im Wiener Volksbildungsverein, der „Jüdisch akademischen Lesehalle“ (später: Lese- und Redehalle jüdischer Hochschüler),[22] im Verein „Bereitschaft“, im Volksheim und in sozialdemokratischen Arbeiterbildungsvereinen wie u.a. „Apollo“. In den 1920er bis 1930er Jahren hielt er regelmäßig Vorträge im Radio Wien in der „Stunde der Volksgesundheit“. Daneben verfasste er populärwissenschaftliche Artikel in der Zeitung Die Zeit, der Wiener Hausfrauen-Zeitung „Über Schule und Herz“ nach einem von ihm gehaltenen Vortrag vor der Österreichischen Gesellschaft für Schulhygiene,[23] im „Illustrem Bade-Blatt“ „Über den Missbrauch der Kohlensäurebäder“[24] oder über „Genussmittel als Heilmittel“.[25]

Herz war auch Autor zahlreicher Monografien. 1897 veröffentlichte er „Kritische Psychiatrie. Kantische Studien über die Störungen und den Missbrauch der reinen speculativen Vernunft“, in der er die Pathologie von Geisteskrankheiten auf Kant aufzubauen versuchte und als Freimaurer 1924 die Monografie „Die Freimaurer“. 1927 erschien von ihm die Monografie „Des alten Doktors wundersames Wachsfigurenkabinett“, in dem er seine Erlebnisse aus seinem Berufsleben reflektierte, und die Adolf Kronfeld (1861-1938) in der Wiener medizinische Wochenschrift rezensierte.[26] Eine launige Beschreibung zu seiner Person erschien aus diesem Anlass vom Schriftsteller Ernst Lothar (1890-1974) in der Neuen Freien Presse.[27]

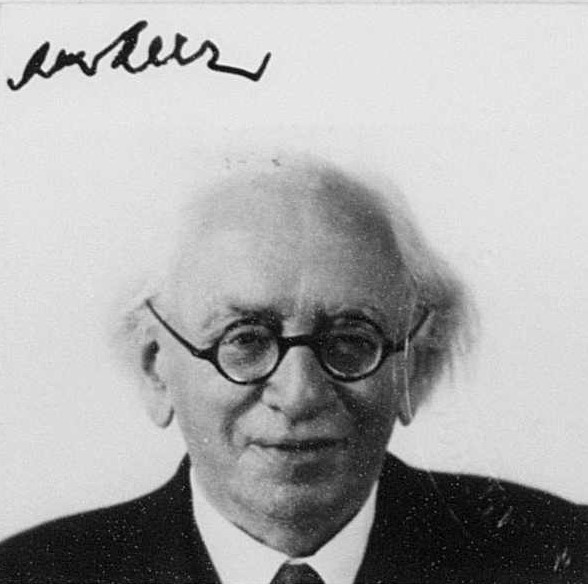

Foto (zirka 1944) aus: California, Northern U.S. District Court Naturalization Index.

Nach dem „Anschluss“ im März 1938 wurde ihm wegen seiner jüdischen Herkunft die Lehrbefugnis entzogen. Im März 1939 flüchtete er nach England, von wo er im November 1943 mit der SS Empress of Australia in die USA emigrierte und sich in San Francisco niederließ. 1944 erwarb er die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

Max Herz verstarb am 20. Oktober 1956 in San Francisco in Kalifornien.

Quellen:

Matriken der IKG Wien, Trauungsbuch 1898, Herz Max Dr., Reno Mignon.

UAW, Med. Fakultät, Nationalien/Studienkataloge, Sign. 134-0261, Herz Max (Nationalien Datum: 1886/87).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 177-145a, Herz Max (Rigorosum Datum: 1888).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 186-2808, Herz Max (Promotion Datum: 26.3.1890).

UAW, Rektoratsarchive, Akademischer Senat, Akten-Sonderreihe, Personalblätter, Senat S 304.477 Herz, Max (03.04.1865; Innere Medizin).

ÖStA, AdR, E-uReang, VVSt, VA, Zl. 31.86, Herz Max.

California, Northern U.S. District Court Naturalization Index, 1852-1989, Petition no. 091275, Jun. 20, 1949 – Petition no. 091600, Nov. 21, 1949 (= NARA microfilm publication M1744 (Pacific Sierra Region, San Bruno: National Archives and Records Administration, n.d.), Herz Max.

United States, Genealogy Bank Historical Newspaper Obituaries, 1815-2011, Entry for Dr Max Herz and Hery, 21 Oct 1956.

Find a grave: Max Herz Dr.

United States Deceased Physician File (AMA), 1864-1968, Entry for Max Herz, 22 Oct 1956.

Literatur:

Herz, Max: Ueber den Einfluß des Geschlechtes auf die Entstehung und Gestaltung von Herzkrankheiten. Aus dem diagnostisch-therapeutischen Institut für Herzkranke in Wien. Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wein: Druck von Bruno Bartelt 1912.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Herz, Max: Lehrbuch der Heilgymnastik. Wien, Berlin: Urban & Schwarzenberg 1903.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 10323]

Herz, Max: Heilgymnastik. (=Physikalische Therapie/5). Stuttgart: Enke 1907.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 17918/5]

Herz, Max: Ein Buch für Herzkranke. Was sie tun sollen. 3. vermehrte Auflage. München: Reinhardt 1911.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 56639]

Herz, Max: Herzkrankheiten. Erfahrungen aus der Sprechstunde. Wien, Leipzig: Perles 1912.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 8009]

Herz, Max: Zur heilgymnastischen Behandlung von Circulationsstörungen. Sonderdruck aus: Prager medizinischer Wochenschrift. Prag: Druck von Carl Bellmann 1899.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Herz, Max: Eine druckfähige Klangschrift für Schwachsichtige und Blinde. Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Druck von Bruno Bartelt 1916.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Herz, Max: Des alten Doktors wundersames Wachsfigurenkabinett. Wien: Elbemühl-Graph. Industrie 1927.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Gesellschaft der Ärzte Bibliothek, Sign.: GÄ-21901]

Referenzen:

[1] Die Neuzeit, 3.5.1895, S. 192.

[2] Medizinische Klinik, 29.5.1910, S. 865-866.

[3] Medizinische Klinik, 30.11.1913, S. 1965-1968.

[4] Medizinische Klinik, 28.12.1913, S. 2142-2143.

[5] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 9, 1897, Sp. 393.

[6] Wiener klinische Wochenschrift, Nr. 37, 1911.

[7] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 41, 1904, Sp. 1949.

[8] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 39, 1905, Sp. 1861-1865.

[9] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 15, 1907, Sp. 729-732.

[10] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 35, 1907, Sp. 1698.

[11] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 4, 1916, Sp. 159-161.

[12] Österreichische Illustrierte Zeitung, 15.1.1908, S. 392.

[13] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 17, 1892, Sp. 685.

[14] Wiener Allgemeine Zeitung, 28.10.1894, S. 3.

[15] Illustriertes Wiener Extrablatt, 13.3.1901, S. 8.

[16] Die Zeit, 25.5.1916, S. 4.

[17] Zeitschrift für das Österreichische Blindenwesen, Nr. 3, 1917, S. 695-696.

[18] Neue Freie Presse, 5.9.1920, S. 5-6.

[19] Die Heilkunde. Monatsschrift für praktische Medicin (Wiener Ausgabe), 1896, S. 190-192

[20] Arbeiter Zeitung, 14.3.1899, S. 6.

[21] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 45, 1923, Sp. 2031.

[22] Neuzeit, 24.1.1896, S. 36.

[23] Wiener Hausfrauen-Zeitung, 8.3.1914, S. 119-121; 15.3.1914, S. 136-140.

[24] Allgemeines Bade-Blatt für die Frauen-Welt, 30.4.1909, S. 1-2.

[25] Allgemeines Bade-Blatt für die Frauen-Welt, 20.7.1913, S. 1-2.

[26] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 50, 1927, S. 1708.

[27] Neue Freie Presse, 2.10.1927, S. 1-4

Normdaten (Person): Herz, Max: BBL: 43607; GND: 117523593;

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: (10.04..2024)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=43607

Letzte Aktualisierung: 2024 04 10