Fisch, Maurus – Kurarzt, Balneologe und Frauenarzt in Franzensbad und Wien

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 16.02.2026

Keywords: Balneologe, Frauenarzt, Kurarzt, Medizingeschichte, Franzensbad, Wien

Maurus (Moriz) Fisch wurde am 17. Mai 1874 als Sohn von Bernat Fisch und Klara (zirka 1836-1909), geborene Kalman, in Lugoj in Ungarn (heute: Rumänien) geboren. 1909 heiratete er in Wien-Alsergrund die aus Neutra in Ungarn stammende Irene Pach (1889-?). Aus der Ehe ging der Sohn Hans Kurt Fisch (1911-1946) hervor, der ebenfalls Mediziner wurde und 1939 aufgrund seiner jüdischen Herkunft vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten in die USA flüchtete.

Fisch begann im Wintersemester 1894/95 mit dem Studium der Medizin an der Universität Wien und promovierte am 30. September 1898. Seine weitere Ausbildung erhielt er als Operationszögling an der I. Chirurgischen und Gynäkologischen Abteilung bei Albert Mosetig von Moorhof (1838-1907), als Aspirant an der Klinik für Dermatologie und Syphilis bei Moriz Kaposi (1837-1902) sowie als Hospitant an der Internen Abteilung der I. Medizinischen Universitätsklinik bei Hermann Schlesinger (1866-1934) und an der Psychiatrisch-Neurologischen Universitätsklinik bei Emil Redlich (1866-1930). Danach war er als Hilfsarzt an der I. Frauenklinik bei dem Gynäkologen Julius Neumann (1868-1926) tätig.

Im Dezember 1900 erfolgte seine Ernennung zum Reserve-Assistenzarzt beim Infanterieregiment Erzherzog Joseph Nr. 37.[1]

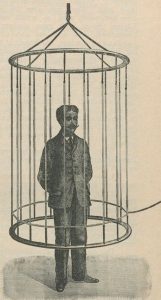

Franzensbad – Trient – Wien

Seit 1900 arbeitete Fisch in den Monaten Mai bis Oktober im Kurort Franzensbad (heute: Františkovy Lázně) im „Palace Hotel“ als „Spezialarzt für Herz-. Nerven-, und Frauenkrankheiten“, und spezialisierte sich dort auf physikalische Behandlungsmethoden („Schott‘sche-schwedische Heilgymnastik, Oertel’sche Herzmassage, gynäkologische Massage nach Thure-Brandt, Herz-Gymnastik und Elektrotherapien). Zuletzt ordinierte er für seine internationalen Patienten in dem von ihm errichteten Kurhaus „Villa Dr. Fisch“. 1913 errichtete er in Franzensbad eine weitere diätisch-physikalische Heilanstalt.[2] Darüber publizierte er die Arbeiten „Die Behandlung von Herzkrankheiten in Franzensbad“ und „Combinirte Herztherapie“. 1908 publizierte er den Aufsatz „Balneotherapie bei durch Stoffwechselstörungen bedingten Herz- und Gefäßerkrankungen“[3] und 1910 „Therapeutische Anwendung der Intensiv-Franklinisation mit dem Polyelektroid nach Dr. Fisch“.[4]

Polyelektroid: Medizinische Klinik, Nr. 35, 1910, S. 1377.

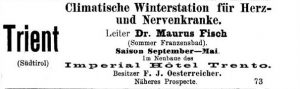

Ab 1901/02 arbeitete er in den Monaten von September bis Mai in Trient im Imperial Hotel Trento, wo er eine „Climatische Winterstation für Herz- und Nervenkranke“ zur Therapie betrieb.

Inserat: Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 4, 1902, Sp. 208.

In diesem Zusammenhang entwickelte neben seiner kurärztlichen Praxis ein Kohlensäurebad unter dem Namen „Aphor“, das er in Hallein in Salzburg herstellen ließ. Darüber publizierte er die Arbeit „Dosirte (künstliche) Kohlensäure-Bäder (nach System Dr. Fisch) „Aphor““.

Fisch nahm als Vortragender u.a. 1904 am Österreichischen Balneologen-Kongress in Abbazia[5] (heute: Opatja/Kroatien) und 1905 am Berliner Balneologen-Kongress[6] sowie 1910 am 31. Balneologen-Kongress teil.[7]

Ab zirka 1905/06 lebte Fisch – außerhalb der Kursaison in Franzensbad – in Wien. Zunächst bot er in Wien I, Krugerstraße 5, danach am Getreidemarkt 14 Winterbadekuren an; ab etwa 1910 ordinierte er in Wien 9, Mariannengasse 2.

Ethische Gesellschaft – Fürsorgestelle für Kurbedürftige

Im Jahr 1905 initiierte Fisch innerhalb der 1894 gegründeten Ethischen Gesellschaft in einem im Auftrag der Gesellschaft gehaltenen Referat Überlegungen zu Maßnahmen der unentgeltlichen Unterbringung mittelloser Personen in Kurorten und Heilstätten mit dem Ziel einer nachhaltigen Fürsorge „unter Schonung ihres Ehrgefühles“.[8] Dies führte im April 1905 zur Konstituierung der „Fürsorgestelle für unbemittelte Kurbedürftige“.

Dem von der Gesellschaft nominierten Komitee gehörten neben Maurus Fisch der Mineraloge Aristides Brezina (1848-1909), der Philosoph und Freidenker Wilhelm Börner (1882-1951), die in der sozialen Fürsorge in Wien tätige Frauenrechtsaktivistin Berta Frankl-Scheiber (1863-1942), der Gynäkologe Hugo Klein (1863-1937), der Jurist und Sozialpolitiker Julius Ofner (1845-1924), der Radiologe Sigmund Schick (1868-1928), der Sozialmediziner Ludwig Teleky (1872-1957), die Philanthropin und Organisatorin von Fürsorgeeinrichtungen Rosa Wien (1847-1935) sowie der Finanzbeamte Theodor Wolf (1865-1941) an.[9]

Während seiner Jahre in Wien war Fisch Arzt des Verbandes der Genossenschafts-Krankenkassen Wiens[10] und ab etwa 1910 auch der Gremial-Krankenkassen der Wiener Kaufmannschaft.

Fisch war Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien, der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte, der Hufelandschen balneologischen Gesellschaft in Berlin, des Zentralverbands der Balneologen Österreichs in Wien, der königlich-ungarischen balneologischen Gesellschaft in Budapest, der Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde, und der Gesellschaft für physikalische Medizin in Wien. Publizistisch war er als Redakteur der Balneologischen Revue (Wien-Berlin) und der „Heilmittel-Revue“ sowie als Mitarbeiter der „Deutschen Ärzte-Zeitung“ in Berlin tätig.

In Franzensbad engagierte er sich als Vorstandsmitglied der lokalen Esperanto-Gruppe und fungierte als Konsul der Weltvereinigung esperantischer Ärzte (T.E.K.A.).

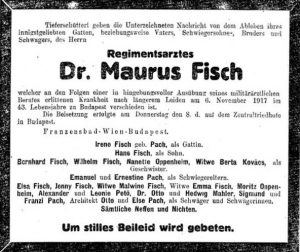

Maurus Fisch verstarb am 6. November 1917 in Budapest in Folge der Ausübung seines Dienstes als Militärarzt.

Fisch Maurus: Todesanzeige, Neue Freie Presse, 9.11.1917, S. 14.

Quellen:

UAW, Med. Fakultät, Nationalien/Studienkataloge, Sign. 134-0452, Fisch Maurus (Nationalien Datum: 1894/95).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 195-075b, Fisch Maurus alias Moriz (Rigorosum Datum: 27.9.1898).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 189-0001, Fisch Moriz (Promotion Datum: 30.9.1898).

Literatur:

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[1] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 16.12.1900. S. 49; Wiener Zeitung, 16.12.1900. Nr. 1.

[2] Egerer Anzeiger, 28.11.1913, S. 4.

[3] Medizinische Klinik, Nr. 23, 1908, S. 865-867

[4] Medizinische Klinik, Nr. 35, 1910, S. 1377-1378.

[5] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 16.10.1904, S. 9.

[6] Die Zeit, 14.3.1905, S. 8.

[7] Deutsch-Englischer-Reise Courier, Nr. 4, 1910, S. 9.

[8] Die Zeit, 5.4.1905, S. 4.

[9] Die Zeit, 12.4.1905, S. 6.

[10] Franzensbader Curliste, 1909.

Normdaten (Person): : BBL: ; GND:

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 48567 (16.02.2026)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=48567

Letzte Aktualisierung: 2026.02.16