Braun, Michael – Marinestabsarzt und Ohrenarzt in Wien

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 23.01.2026

Keywords: Militärarzt, Ohrenarzt, Allgemeines Krankenhaus, Medizingeschichte, Triest, Pula, Wien

Michael (Moritz, Moriz) Braun wurde am 25. Mai 1842 in Kaszo in Ungarn als Sohn eines Gutspächters geboren. Nach dem Abschluss des Gymnasiums studierte er in Budapest und Wien Medizin, wo er das Studium mit dem Rigorosum und am 31. März 1868 mit seiner Promotion zum Doktor der Medizin und der Chirurgie abschloss.

Am 25. Jänner 1868 trat er als provisorischer Korvettenarzt in die österreichisch-ungarische Marine ein.[1] Zunächst wurde er im Seebezirk Triest der Panzerfregatte Salamander zugeteilt;[2] ab 1869 versah er seinen Dienst auf dem Schrauben-Kanonenboot „Herka“.[3] 1870 wurde er in den Seebezirk Pula überstellt. Dort war er bis 1871 auf der „Bellona“, 1871-1872 auf der „Dandolo“, 1875-1876 auf dem Dampfer „Andreas Hofer“,[4] 1876-1878 als Arsenalinspektionsarzt in Pula, 1879-1881 im Marinespital „Custoza“, 1881 auf dem Aviso-Schiff „Miramare“,[5] sowie 1881-1882 auf dem Schiff „Erzherzog Albrecht“ tätig.

Danach diente er erneut im Seebezirk Triest, zunächst im Matrosendetachement, [6] sodann auf dem Schiff „Novara“, und 1885 als Spitalsleiter in Dignano. 1886 wurde er dem Marinespital Pula zugewiesen und war im Anschluss daran als Assistenzarzt in Istrien tätig.[7] Im November 1871 erfolgte seine Ernennung zum Korvettenarzt,[8] 1876 zum Linienschiffs-Arzt.[9] Im April 1887 schied er aus dem aktiven Marinedienst (im Ruhestand) aus, und ließ sich als Facharzt in Triest nieder. 1895 erhielt den Titel eines Marinestabsarztes.[10]

In Triest entwickelte Braun die sogenannte Vibrationsmassage und veröffentlichte in den folgenden Jahren zahlreiche Arbeiten, darunter 1887 „Zur Kasuistik der Nasenrachentumoren“,[11] 1888, „Papilloma des linken Aryknorpels und der Intraarytenoideal-Schleimhaut“[12] sowie 1889 „Blutlose Operation eines Nasenrachenpolypen,“[13] „Hochgradiges Stottern, Schwerhörigkeit und intensive Kopfschmerzen mit Unvermögen die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand durch längere Zeit zu concentrieren, geheilt durch Zerstörung adenoider Vegetationen im Nasenrachenraume“ und die Entgegnung „Erwiderung des Dr. Michael Braun aus Triest an den Herrn Professor O. Chiari in Wien.“

1890 erschienen in Triest zunächst im Selbstverlag die Monografie „Massage, beziehungsweise Vibrationen der Schleimhaut der Nase, des Nasenrachenraumes und des Rachens“ sowie im selben Jahr „Ueber Vibrationsmassage der oberen Atemwege“. Weitere Arbeiten zur Vibrationsmassage publizierte Braun 1897 „Vibrationsmassage der Schleimhaut, der oberen Luftwege mittels Sonden“[14] und 1925 „Behandlung der progressiven Schwerhörigkeit (Taubheit) durch manuelle Dauervibrationen“,[15] die er 1928 als Monografie im Verlag Moriz Perles herausgab.

Im Mai 1902 übersiedelte Braun von Triest nach Wien, wo er zunächst in Wien 1, Kolowratring 14, eine private Arztpraxis für Erkrankungen der Nase, des Kehlkopfes und der Ohren eröffnete, die er später nach Wien 1, Stubenring 16 verlegte.

Braun Michael: Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 28.5.1929, S. 5.

Zum Kreis seiner Patienten zählten Kaiserin Elisabeth (1837-1898) und weitere Mitglieder des Kaiserhauses sowie u.a. Wilhelm von Tegetthoff (1827-1871), darüber hinaus erlangte Braun wegen seiner Behandlungsmethoden internationale Beachtung.

1894 erhielt Braun das Ritterkreuz des Franz Josef-Ordens,[16] 1899 den fürstlich montenegrinischen Danilo-Orden 4. Klasse,[17] 1901 den königlich serbischen St. Save Orden,[18] 1908 den Orden der Eisernen Krone[19] und im Februar 1914, mit Antritt seines Ruhestandes, das Offizierskreuz des Franz Josef-Orden[20]. Während des Ersten Weltkrieges – er meldete sich im August 1914 freiwillig aus dem Ruhestand zum Kriegsdienst – erhielt er das Offiziersehrenzeichen vom Roten Kreuz mit der Kriegsdekoration für besondere Verdienste um die militärische Sanitätspflege.[21]

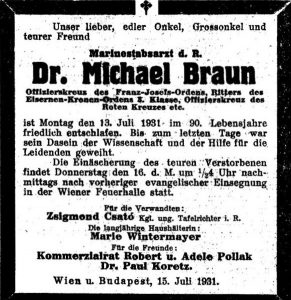

Michael Braun verstarb am 14. Juli 1931 in Wien.

Michael Braun: Todesanzeige, Neue Freie Presse, 15.7.1931, S. 4.

Quellen:

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 170-21a, Braun Moritz (Rigorosum Datum: 1867).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 182-214, Braun Moritz (Promotion Datum: 8.11.1867).

Literatur:

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[1] Österreichische Soldatenfreund, 29.2.1868, S. 144.

[2] Neue militärische Zeitschrift, Nr. 3, 1868, S. 108.

[3] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 33, 1869, Sp. 564.

[4] Der Kamerad. Österreichisch-ungarische Wehr-Zeitung, 4.10.1876, S. 3.

[5] Österreichischer Soldatenfreund, 18.2.1881, S. 111.

[6] Österreichischer Soldatenfreund, 30.6.1882, S. 414.

[7] Danzers Armee-Zeitung, 28.8.1931, S. 6.

[8] Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 7.11.1871, S. 372.

[9] Neue Freie Presse, 30.10.1876, S. 7.

[10] Die Presse, 16.3.1895, S. 4.

[11] Internationale klinische Rundschau, Nr. 27, 1887, Sp. 852.

[12] Internationale klinische Rundschau, Nr. 19, 1888, Sp. 714-715.

[13] Internationale klinische Rundschau, Nr. 11, 1889, S. 463-464.

[14] Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 2.11.1897, S. 498.

[15] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 48, 1925, Sp. 2665-2668.

[16] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 49, 1894, Sp. 2119.

[17] Wiener klinische Wochenschrift, Nr. 3, 1899, S. 61.

[18] Wiener klinische Wochenschrift, Nr. 3, 1902, S. 133.

[19] Der Militärarzt, Nr. 9, 1908, Sp. 144.

[20] Der Militärarzt, Nr. 3, 1914, Sp. 68.

[21] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 47, 1915, Sp. 1756.

Normdaten (Person): : BBL: ; GND:

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 48561 (23.01.2026)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=48561

Letzte Aktualisierung: 2026.01.23