Fellner, Ottfried Otto – Frauenarzt, Endokrinologe, NS-Verfolgter

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 27.10.2025

Keywords: Gynäkologe, Endokrinologe, Medizingeschichte, Wien, NS-Verfolgter

Ottfried Otto Fellner wurde am 20. September 1873 als Sohn des Mediziners Leopold Fellner (1840-1919) und dessen Ehefrau Emilie, geborene Singer, in Wien geboren. 1906 heiratete er Paula Maria Auguste Tippmann (1885-1970).

Nach dem Besuch des Akademischen Gymnasiums in Wien studierte Fellner ab dem Wintersemester 1892 an der Universität Wien Medizin und promovierte am 11. November 1898 zum Doktor der Medizin. Während seines Studiums war er Mitglied und seit 1894 Vorstandsmitglied des Allgemeinen Studenten-Unterstützungsvereins.[1] Nach seiner Promotion absolvierte er seinen Militärdienst und war anschließend 1899 dem Garnisonsspital Nr. 1 in Wien sowie dem Infanterieregiment Albrecht Herzog von Württemberg Nr. 73 zugeteilt.[2]

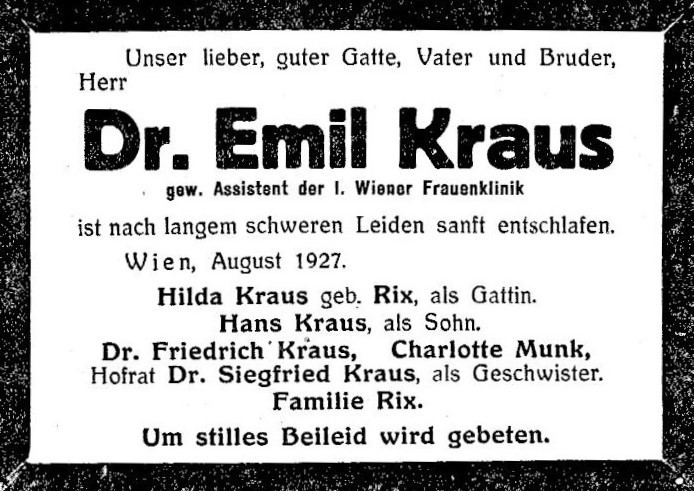

Fellner erhielt seine erste gynäkologische Ausbildung während seines Studiums bei Rudolf Chrobak (1843-1910). Nach seiner Promotion setzte er seine weitere Ausbildung in Geburtshilfe und Gynäkologie an der Frauenabteilung des Bettina Pavillon am Elisabeth-Spital fort und war anschließend vier Jahre, bis etwa 1903/04, an der I. Frauenklinik im Allgemeinen Krankenhaus unter Professor Friedrich Schauta (1849-1919) als Operationszögling tätig. In dieser Zeit veröffentlichte er unter anderem 1901 „Herz und Schwangerschaft“, 1902 „Ueber den Blutdruck in Schwangerschaft und Geburt“, 1903 „Über Vererbung akuter Infektionskrankheiten“, „Ein klinischer Beitrag zur Lehre vom Hydramnios“, „Inwiefern verbieten interne Krankheiten vom geburtshilflichen Standpunkt aus das Heiraten?“, gemeinsam mit Edmund Waldstein (1871-1942) „Zur diagnostischen Verwertung der Leukozytose in der Gynäkologie“ und „Ueber die Ursachen der Blutdrucksteigerung in den Wehen“, sowie 1904 „Die Chirurgie in der Schwangerschaft, insbesondere bei internen Erkrankungen“, „Tuberkulose und Schwangerschaft“ und „Ueber das Verhalten der Gefäße bei Eileiterschwangerschaft (Autothrombose)“. Ebenfalls 1903 erschien von ihm noch mit einem Vorwort von Schauta versehen, die Monografie „Die Beziehungen innerer Krankheiten zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett“. Im selben Jahr war Fellner auch in der Kuranstalt seines Vaters Leopold Fellner in Franzensbad tätig.

Daneben führte Fellner eine private Arztpraxis in der Wiener Inneren Stadt, unter anderem in der Vorlaufstraße 1, am Getreidemarkt 16, am Bauernmarkt 11, später in der Tuchlauben 7 und 18 und schließlich bis 1938 in der Seitzergasse 6. Nach seinem Ausscheiden aus der I. Frauenklinik widmete er sich hier seinen Forschungsarbeiten, die er überwiegend am Institut für allgemeine und experimentelle Pathologie an der Universität Wien durchführte. Noch vor dem Ersten Weltkrieg erhielt er hier von Professor Artur Biedl (1869-1933) entscheidende Anregungen auf dem Gebiet der Endokrinologie – Biedl veröffentlichte 1910 die erste umfassende Übersicht über dieses Forschungsfeld – und setzte seine Studien am Institut bis in die 1930er Jahre fort.

Zu seinen Publikationen zählen unter anderem: 1905 „Soll und kann man in der Schwangerschaft operieren?“[3], 1906 „Ein Vorschlag zur Vermeidung der Katheterzystitis“ und „Meine Erfahrungen mit der Bierhefebehandlung bei Fluor vaginae“, 1907 „Ein Wort an die Behörde“[4], 1908 „Die Tätigkeit der innersekretorischen Organe, insbesondere des Ovariums, in der Schwangerschaft“[5], 1909 „Über intravasale Gerinnungen nach Injektion von Uterusextrakten beim Kaninchen“, „Ueber die Thätigkeit des Ovariums in der Schwangerschaft“ und „Über Schwangerschaftstoxikosen“, 1913 „Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung von Gewebsextrakten aus der Plazenta und den weiblichen Sexualorganen auf das Genitale“, 1921 „Über die Wirkung des Placentar- und Hodenlipoids auf die männlichen und weiblichen Sexualorgane“ sowie 1933 „Cervixzellen in Uterus und Vagina“.

Fellner gehörte zu den Ersten, die die Auswirkungen von Röntgenstrahlen auf die histologischen Strukturen der Ovarien in den verschiedenen Stadien der Schwangerschaft untersuchte, und veröffentlichte die Ergebnisse 1906 in der Studie „Über Röntgenbestrahlung der Ovarien in der Schwangerschaft“ sowie 1907 im Aufsatz „Der Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Eierstöcke trächtiger Kaninchen und auf die Trächtigkeit“. Ein wesentlicher Teil seiner Forschung befasste sich mit der endokrinen Funktion der Keimdrüsen und der Plazenta. Mit seinen Arbeiten – sowie mit jenen von ihm bestätigten Forschungsergebnissen des österreichischen Physiologen Ludwig Haberlandt (1885-1932) zur hormonellen Sterilisation – trug Fellner maßgeblich zur Grundlagenforschung bei, die später die Entwicklung der Antibabypille ermöglichte. Dazu publizierte er noch 1932 „Fortschritte und Fehler der ovariellen Hormontherapie“. 1933 folgte von ihm noch der Aufsatz „Hormonelle Behandlung der Arteriosklerose (Hypertonie).[6]

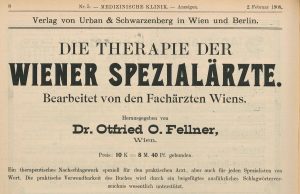

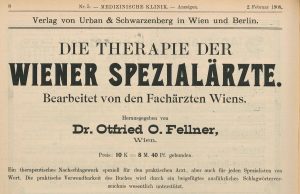

1908 fungierte Fellner als Herausgeber des 486 Seiten umfassenden Sammelbandes „Die Therapie der Wiener Spezialärzte. Bearbeitet von der Fachärzten Wiens“, der 1912 in zweiter Auflage und zuletzt 1930 unter dem gleichnamigen Titel „Die Therapie der Wiener Spezialärzte“ in dritter, verbesserter Auflage erschien.

Medizinische Klinik, Anzeigen, Nr. 5, 1908, S. 8.

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit engagierte sich Fellner in karitativen Organisationen, unter anderem in der 1887 gegründeten „Reichsorganisation und Unterstützungsverein der Hebammen Österreichs“, wo er Vorträge hielt und Beiträge in der Vereinszeitschrift „Hebammen-Zeitung“ veröffentlichte, darunter 1907 den Aufsatz „Moderne Geburtshilfe bei engem Becken“[7] und 1908 „Ueber das Wesen und die Behandlung der weiblichen Impotenz“.[8] Ebenso publizierte er in der Zeitschrift „Die Frau und Mutter“, darunter 1913 den Artikel „Hygiene der Frau“.[9]

Frauenhort israelitischer Frauen-Wohlthätigkeits-Verein im Bezirke Alsergrund in Wien

Vor dem Ersten Weltkrieg engagierte sich Fellner im Verein des Israelitischen Frauen-Wohltätigkeits-Vereins im Bezirk Alsergrund „Frauenhort“, wo er Vorträge hielt und – ebenso wie Josef von Wertheimer (1800-1887), Gabriele Possanner von Ehrental (1860-1940), Markus Hajek (1861-1941), Max Neuburger (1868-1955) und Wilhelm Ast (1870-1929) – unentgeltlich Krankenbehandlungen durchführte.[10]

Darüber hinaus hielt Fellner regelmäßig Vorträge in den Wiener Volksbildungseinrichtungen, unter anderem im Wiener Volksbildungsverein.

Er war Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien, des Vereins der Ärzte im 1. Bezirk, dessen Vorstand der vor dem Ersten Weltkrieg gemeinsam mit Leopold Königstein (1850-1924) und Walther Bienenstock (1867-1938) angehörte – sowie der Wirtschaftlichen Organisation der Ärzte Wiens. 1911 hielt er im Verein der Ärzte im 1. Bezirk den Vortrag „Die Abnahme der Geburtenzahl in Österreich“.[11] Im selben Jahr kandidierte er bei den Ärztekammerwahlen in Wien.[12]

1913 trat er bei den Bezirksratswahlen in Wien Innere-Stadt auf der Liste der Deutschfreiheitlichen Partei an.[13] Während des Ersten Weltkriegs diente Fellner als Oberstabsarzt. Nach seiner Rückkehr nach Wien im Mai 1918 nahm er seine Tätigkeit als praktischer Arzt auf.[14]

Fellner, der 1906 aus der IKG Wien ausgetreten und zum evangelischen Glauben übergetreten war, wurde nach dem „Anschluss“ im März 1938 am 14. November 1938 von der Gestapo verschleppt und zunächst am Morzinplatz, anschließend zwischen Mai 1939 und 25. September 1939 im Landesgericht für Strafsachen inhaftiert. Er verstarb am 7. August 1942 in Wien.

Eine Quellen-Sammlung zu Ottfried Otto Fellner befindet sich im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien. Link: Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch (MUVS).

Quellen:

Matriken der IKG Wien, Geburtsbuch 1873, Fellner Ottfried.

Taufmatriken, Wien/Niederösterreich, Rk. Erzdiözese Wien, 06 Gumpendorf, Taufbuch 01-069, 1885, Baptizans, 860, Tippermann Paula Maria Augusta.

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 195-073b, Fellner Otfried (Rigorosum Datum: 4.11.1898).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 189-0012, Fellner Ottfried (Promotion Datum: 11.11.1898).

Literatur:

Fellner, Ottfried Otto: Herz und Schwangerschaft: Eine klinische Studie. Aus der I. geburtshülfl.-gynäkol. Klinik der k.k. Universität in Wien (Vorstand: Herr Hofrath Fr. Schauta). Sonderdruck aus: Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Berlin: Verlag von S. Karger 1901.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Ueber den Blutdruck in Schwangerschaft und Geburt. Aus der I. geb.-gyn.-Klinik in WIen (Vorstand: Hofrath Prof. Schauta). Sonderdruck aus: Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Berlin: Verlag von S. Karger 1902.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Über Vererbung akuter Infektionskrankheiten. Sonderdruck aus: Wiener medizinische Wochenschrift. Wien: Verlag von Moritz Perles, k. und k. Hofbuchhandlung 1903.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Ein klinischer Beitrag zur Lehre vom Hydramnios. Aus der I. Universitäts-Frauen-Klinik in Wien (Vorstand: Prof. Fr. Schauta). Sonderdruck aus: Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Berlin: Verlag von S. Karger 1903.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Inwiefern verbieten interne Krankheiten vom geburtshilflichen Standpunkt aus das Heiraten? Aus der k.k. I. Universitätsklinik für Frauenkrankheiten in Wien (Vorst. Hofrat Prof. Friedrich Schauta). Sonderdruck aus: Deutsche Medizinal-Zeitung. Berlin: Druck von Leonhard Simion Nf. 1903.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Waldstein, Edmund und Ottfried Otto Fellner: Zur diagnostischen Verwertung der Leukozytose in der Gynäkologie. Aus der I. Universitäts-Frauenklinik in Wien (Vorstand: Hofr. Schauta). Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Druck von Kratz, Helf & Co. 1903.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Ueber die Ursachen der Blutdrucksteigerung in den Wehen. Sonderdruck aus: Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Berlin: Verlag von S. Karger 1903.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Die Chirurgie in der Schwangerschaft, insbesondere bei internen Erkrankungen. Sonderdruck aus: Centralblatt für die Grenzgebiete der Medizin und Chirurgie. Jena: Verlag von Gustav Fischer 1904.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Tuberkulose und Schwangerschaft. Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Verlag von Moritz Perles, k. und k. Hofbuchhandlung 1904.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Ueber das Verhalten der Gefäße bei Eileiterschwangerschaft (Autothrombose). Sonderdruck aus: Anatomischer Anzeiger – Centralblatt für die gesamte wissenschaftliche Anatomie. Jena: Verlag von Gustav Fischer 1904.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto. Die Beziehungen innerer Krankheiten zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Nebst einem Vorwort von Friedrich Schauta. Leipzig und Wien: Deuticke 1903.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 54063]

Fellner, Ottfried Otto: Ein Vorschlag zur Vermeidung der Katheterzystitis. Sonderdruck aus: Medizinische Klinik. Berlin: Gedruckt bei Julius Sittenfeld 1906.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Meine Erfahrungen mit der Bierhefebehandlung bei Fluor vaginae. Sonderdruck aus: Deutsche Medizinal-Zeitung. Berlin: Druck von Leonhard Simion Nf. 1906.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Über intravasale Gerinnungen nach Injektion von Uterusextrakten beim Kaninchen. Aus dem Institute für allgemeine und experimentelle Pathologie (Vorstand: Hofrat R. Paltauf). Sonderdruck aus: Zentralblatt für Physiologie. O.O. 1909.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Ueber die Thätigkeit des Ovariums in der Schwangerschaft. Hierzu Tafel VII. Sonderdruck aus: Archiv für Gynäkologie. Wien: Verlag von Julius Springer 1909.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Über Schwangerschaftstoxikosen. Sonderdruck aus: Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Berlin: Verlag von S. Karger 1909.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung von Gewebsextrakten aus der Plazenta und den weiblichen Sexualorganen auf das Genitale. Aus dem Institut für allgemeine und experimentelle Pathologie in Wien (Vorstand: Hofrat R. Paltauf). Sonderdruck aus: Archiv für Gynäkologie. Berlin: Verlag von August Hirschwald 1913.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Über die Wirkung des Placentar- und Hodenlipoids auf die männlichen und weiblichen Sexualorgane. Aus dem Institut für allgemeine und experimentelle Pathologie in Wien (Vorstand: Hofrat R. Paltauf). Sonderdruck aus: Pflüger’s Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere. Berlin: Verlag von Julius Springe 1921.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Cervixzellen in Uterus und Vagina. Aus dem Institut für allgemeine und experimentelle Pathologie der Universität Wien. Sonderdruck aus: Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere. Berlin: Verlagsbuchhandlung Julius Springer 1933.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto und Friedrich Neumann: Über Röntgenbestrahlung der Ovarien in der Schwangerschaft. Aus dem k.k. Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Heilstätte für Lupuskranke (Vorst.: Prof Ed. Lang) und dem k.k. Universitätsinstitut für pathologische Histologie (Vorst.: Prof. R. Paltauf). Sonderdruck aus: Zentralblatt für Gynäkologie. Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth 1906.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto und Friedrich Neumann: Der Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Eierstöcke trächtiger Kaninchen und auf die Trächtigkeit. Aus dem k.k. Universitäts-Institut für pathologische Histologie (Vorstand: Prof. R. Paltauf) und der Heilstätte für Lupuskranke in Wien (Vorstand: Prof. Lang). Sonderdruck aus: Zeitschrift für Heilkunde. Wien und Leipzig: Wilhelm Braumüller k.u.k. Hof- und Universitäts-Buchhändler 1907.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Fellner, Ottfried Otto: Fortschritte und Fehler der ovariellen Hormontherapie. Sonderdruck aus: Medizinische Klinik. Berlin und Wien: Urban & Schwarzenberg 1933.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 18473]

Fellner, Ottfried Otto: Die Therapie der Wiener Spezialärzte. Wien: Urban & Schwarzenberg 1930.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Gesellschaft der Ärzte Bibliothek, Sign.: GÄ-22203]

[1] Neue Freie Presse, 4.12.1894, S. 2.

[2] Wiener Zeitung, 12.11.1899, S. 1.

[3] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 9, 1905, Sp. 419-422.

[4] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 35, 1907, Sp. 1684-1685.

[5] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 46, 1908, Sp. 2520-2524.

[6] Medizinische Klinik, Nr. 51, 1933, S. 1713-1714.

[7] Hebammen-Zeitung, 15.2.1907, S. 13-15.

[8] Hebammen-Zeitung, 1.8.1908, S. 3-5.

[9] Die Frau und Mutter, H. 4, 1913, S. 91-92; H. 5, 1913, S. 122-124; H. 6, 1913, S. 157-158.

[10] Jahresbericht des Frauenhort israelitischer Frauen-Wohlthätigkeits-Verein im Bezirke Alsergrund in Wien, Wien 1911, S. 4.

[11] Wiener medizinische Wochenpresse, Nr. 24, 1911, Sp. 1579-1582; Nr. 25, 1911, Sp. 1643-1645.

[12] Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 10.10.1911, S. 9.

[13] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 20.11.1913, S. 7.

[14] Neue Freie Presse, 21.5.1918, S. 7.

Normdaten (Person): : BBL: ; GND:

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 47081 (27.10.2025)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=47081

Letzte Aktualisierung: 2025.10.27