Borak, Jonas – Röntgenologe am Zentralröntgeninstitut des Allgemeinen Krankenhauses in Wien, Primarius am Rothschild-Spital in Wien, NS-Verfolgter

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 09.02.2026

Keywords: Röntgenologe, Zentralröntgeninstitut Allgemeines Krankenhaus Wien, Rothschild-Spital, Medizingeschichte, Wien, NS-Verfolgter

Jonas Borak wurde am 7. Jänner 1893 in Morszyn im Bezirk Lemberg in Galizien (heute: Lwiw/Ukraine) als Sohn des in Stryi in Galizien tätigen Industriellen Selig Borak (1859-1926) und Wittel (1861-?), geborene Fränkel, geboren. 1927 heiratete er Emilia Flintenstein (1897-1970).

Nach dem Besuch des Gymnasiums in Stryi studierte er ab 1911 in Leipzig, anschließend in Heidelberg und Berlin Philosophie, Physik und Geschichte. 1915 promovierte er bei dem Philosophen Paul Barth (1858-1922) mit der Dissertation zum Thema: Prinzip der Erhaltung der Energie. Bereits im Wintersemester 1914/15 inskribierte er an der Universität Wien das Studium der Medizin und schloss dieses am 18. März 1921 mit dem Rigorosum ab. Danach eröffnete er eine private Arztpraxis in Wien 8, Josefstädterstraße 23.[1]

Psychologische Abteilung des Physiologischen Instituts der Universität Wien und III. Medizinische Klinik

Bereits 1920 veröffentlichte er am Physiologischen Institut der Universität Wien gemeinsam mit dem Leiter der Psychologischen Abteilung, Rudolf Allers (1883-1963), den Aufsatz „Zur Frage des „Muskelsinnes“. Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Amputation nach Sauerbach“[2], und im selben Jahr „Zur Physiologie der Gewichtsempfindung auf Grund von Versuchen an Amputierten“. 1921 folgte der Aufsatz „Über die Empfindlichkeit für Gewichtsunterschiede bei abnehmender Reizstärke“,[3] und 1923 an der chemischen Abteilung des Instituts „Über den Einfluß des Säuren- und Basengehalts der Nahrung auf die Zusammensetzung des Harns wachsender Hunde“.

Daneben absolvierte er eine internistische Ausbildung an der III. Medizinischen Klinik im Allgemeinen Krankenhaus. Laut Nachrufen gehörte Borak zu dieser Zeit dem Kreis um Sigmund Freud (1856-1939) an.

Zentralröntgeninstitut des Allgemeinen Krankenhauses

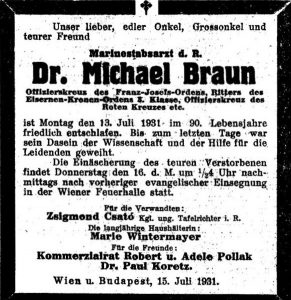

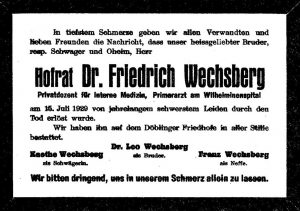

1923 wechselte Borak als Assistent von Guido Ludwig Holzknecht (1882-1931) an das Zentralröntgeninstitut des Allgemeinen Krankenhauses. Hier publizierte er eine Reihe von Arbeiten, darunter gemeinsam mit dem Radiologen Artur Kriser (1878-1938) „Zur Frage der Beziehung zwischen „Röntgenkater“ und Leberbestrahlung“[4], sowie „Die Röntgentherapie der Erfrierungsdermatitis“,[5] „Die Röntgenbehandlung der Raynaud’schen Krankheit“,[6] „Über die Cautard’sche Methode der Röntgenbehandlung des Krebses“,[7] „Die diagnostische Auswertung von Röntgenbestrahlungseffekten“, „Untersuchungen bei röntgenbestrahlten Melanosarkomen“, „Der derzeitige Stand der Röntgentherapie der Basedowschen Krankheit“, oder „Jod und Basedow“.

Rothschild-Spital

Im August 1931 übernahm Borak als Nachfolger von Isak Robinson (1874-1932) die Leitung der Röntgenabteilung am Rothschild-Spitals.[8]

Hier publizierte er unter anderem „Zur Entstehungsart der Hauptpigmentierung nach Röntgenstrahlungen“,[9] „Röntgentherapeutischer Erfolg in einem Falle von sogenannter Kalgicht“,[10] „Die Röntgentherapie bei Knochenkarzinommetastasen“,[11] „Wovon hängt die strahlentherapeutische Heilbarkeit einer Neubildung ab?“,[12] „Die biologischen Grundlagen der fraktionierten Bestrahlungsmethode bösartiger Geschwülste“,[13] „Über radiogene Hyperkeratosen der Schleimhaut“, „Über die epidermiolytische Bestrahlungsreaktion“ sowie „Die strahlentherapeutische Bedeutung der Epitheliolyse mit spezieller Berücksichtigung der oro-phary-laryngealen Karzinome“.

Borak unterrichtete seit den 1920er Jahren an den Internationalen Fortbildungskursen der Wiener Medizinischen Fakultät[14] und hielt Vorträge auf zahlreichen wissenschaftlichen Kongressen zur Röntgenologie, darüber hinaus hielt er regelmäßig populärwissenschaftliche Vorträge an den Wiener Volkshochschulen, darunter am Volksheim. Im Jänner 1938 wurde er sowie die österreichischen Röntgenologen Leopold Freund (1868-1943) und Max Saglitzer (1884-1973) auf der 15. Tagung der deutschen Röntgenologen in der Tschechoslowakei zu korrespondierenden Mitgliedern der Vereinigung gewählt.[15]

Weitere Publikationen befinden sich in der Separata-Bibliothek der Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin.

Borak war Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien sowie Ehrenmitglied der griechischen Röntgengesellschaft.

Darüber hinaus positionierte sich Borak in politischen und gesellschaftlichen Fragen. Er war Mitglied der Sozialdemokratischen Ärzte in Wien[16] und unterstützte seit den 1920er Jahren den Verein Keren Kajemeth LeIsrael. 1935 hielt er bei der Gesellschaft für Soziologie und Anthropologie ein Referat zum Thema „Es gibt keine jüdische Rasse“[17], womit er einen Gegenentwurf zu den biologistischen Rassenlehren der 1930er Jahre entwickelte und sich damit die Gegnerschaft der Nationalsozialisten zuzog. Zu diesem Thema hielt er noch weitere Vorträge unter anderem auch am Weltkongress jüdischer Ärzte in Tel-Aviv.[18] 1937 veröffentlichte er zudem die „Aufklärungsschrift gegen den Antisemitismus“.[19]

New York, Eastern District Naturalization Petitions, Index, 1865-1957, Borak Jonas, 1944.

Borak und seine Ehefrau, die 1938 in Wien 1, Reichsratsstraße 11, wohnhaft waren, wurden nach dem „Anschluss“ im März 1938 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft von den Nationalsozialisten verfolgt. Nachdem Borak von der Gestapo achtundachtzig Tage inhaftiert worden war und die internationale Presse von seinem Suizid berichtet hatte, intervenierte die American Medical Association wegen seines angeblichen Suizides, was seine Freilassung zur Folge hatte.[20] Daraufhin erhielt er von der New Yorker Universität die Einladung zu mehreren Vorträgen in die USA. Borak emigrierte im März 1939 von Wien über Antwerpen und Le Havre in Frankreich mit der SS Paris nach New York, wo er am 6. April 1939 eintraf. Seiner Ehefrau gelang im Juni 1939 die Flucht über Antwerpen und England nach New York.

In den USA erhielt Borak 1944 die US-Staatsbürgerschaft und arbeitete als Assistent und Röntgenologe am Goldwater Memorial Hospital, wo er 1945 den Aufsatz „Beneficial Effects of Roentgen Therapy in Advanced Cass of Rheumatoid Artritis“ publizierte, sowie am City Hospital in New York. An der New York Academy of Medicine sowie am New York University College of Medicine hielt er Vorlesungen. In den USA war er Mitglied der Fidelity Lodge der Free Sons of Israel.

Jonas Borak verstarb am 4. April 1949 in New York.

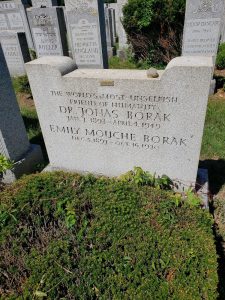

Find a grave: Borak Jonas, Emily.

Quellen:

UAW, Med. Fakultät, Nationalien/Studienkataloge, Sign. 134-0683, Borak Jonas (Nationalien Datum: 1914/15).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 196-0061, Borak Jonas (Rigorosum Datum: 18.3.1921).

ÖStA, AdR, E-uReang, VVSt., Zl. 23.927, Borak Jonas.

United States. Immigration and Naturalization Service, United States. National Archives and Records Administration, Passenger and crew lists of vessels arriving at New York, 1897-1942, Borak Jonas.

New York, Eastern District Naturalization Petitions, Index, 1865-1957, Borak Jonas, 1944.

Principal Akte verstorbener Ärzte der Vereinigten Staaten (AMA), 1864-1968, Deceased American Physicians: Vereinigte Staaten, Nachrufe, Borak Jonas.

Science, 13.5.1949, S. 503.

Literatur:

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[1] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 41, 1921, Sp. 1783.

[2] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 26, 1920, S. 1165-1168.

[3] Psychologische Forschung, 1921, S. 374-389.

[4] Medizinische Klinik, Nr. 19, 1923, S. 644.

[5] Medizinische Klinik, Nr. 5, 1925, S. 163-164.

[6] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 17, 1929, S. 536-537.

[7] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 51, 1931, S. 1677-1680; Nr. 52, 1931, S. 1703-1709.

[8] Der Tag, 7.8.1931, S. 4.

[9] Medizinische Klinik, Nr. 36, 1933, S. 1206-1208.

[10] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 38, 1934, S. 1012-1013.

[11] Medizinische Klinik, Nr. 24, 1935, S. 782-785.

[12] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 3, 1937, S. 62-67.

[13] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 27, 1937, S. 736-739.

[14] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 32, 1928, S. 1047; Medizinische Klinik, Nr. 18, 1931. S. 672.

[15] Gerechtigkeit, 7.1.1938, S. 4.

[16] Arbeiter Zeitung, 26.5.1924, S. 2.

[17] Gerechtigkeit, 14.11.1935, S. 4.

[18] Der Tag, 3.4.1936, S. 8.

[19] https://juedisches-laa.at/juedisches-weinviertel/bes-eintraege-kassabuch/ [08.02.2026].

[20] New York State Journal of Medicine, 1.5.1949, S. 1084.

Normdaten (Person): : BBL: ; GND:

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 48565 (09.02.2026)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=48565

Letzte Aktualisierung: 2026.02.09