Adolf Nichtenhauser – Ein in Österreich vergessener Pionier des medizinischen Films und Autor des unveröffentlichten Manuskripts: „A History of Motion Pictures in Medicine“

Im Juli 1934 veröffentlichte der Mediziner und Mitarbeiter des Allgemeinen Krankenhaus in Wien, Adolf Nichtenhauser, in der Wiener Medizinischen Wochenschrift einen Artikel unter dem Titel: „Der Aufbau des medizinischen Filmwesens“.[1] Darin thematisierte Nichtenhauser fast 30 Jahre nach dem 1896 von Ludwig Braun (1867-1936) in Wien produzierten ersten wissenschaftlichen medizinischen Film die seitdem zugenommene internationale Bedeutung der technischen Visualisierung in der medizinischen Forschung und Lehre. Dabei kritisierte er auch die Planlosigkeit und die fehlende finanzielle und organisatorische Unterstützung durch die Medizinische Fakultät in Wien auf diesem Gebiet. Während noch in den 1920er Jahren an einigen Kliniken und Instituten der Medizinischen Fakultät innovative und international beachtete medizinische Filme entstanden [(u.a. von Lorenz Böhler (1885-1973), Friedrich Dimmer (1855-1926), Anton von Eiselsberg (1860-1939), Wilhelm Weibel (1876-1945) und Adolf Lorenz(1854-1946)], die zumeist durch Eigeninitiative hergestellt aber schon nach wenigen Jahren aus dem Forschungs- und Lehrbetrieb ausgeschieden wurden, nahm die Filmproduktion an den österreichischen medizinischen Einrichtungen ab den frühen 1930er Jahren rapide ab. Jene, in den Jahren zuvor hergestellten Produktionen, gerieten rasch in Vergessenheit und in Verlust und lassen sich heute nur mehr über schriftliche Quellen rekonstruieren. Nichtenhauser bewarb in seinem programmatischen Artikel die systematische Förderung der Produktion medizinischer Filme – vor allem in jenen bislang vernachlässigten Disziplinen wie der Pharmakologie – und den Aufbau eines institutionellen Rahmens an der Fakultät zur Beschäftigung mit visuellen Methoden in der Medizin, wozu er auch eine professionelle Archivierung und Katalogisierung der vorhandenen medizinischen Filme einforderte. Sein Anliegen wurde von der Fakultät abgewiesen und blieb ohne Folgen.

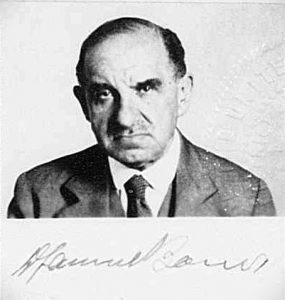

(Abbildung 1 zum Vergrößern anklicken)

Abb. 1 Wiener Medizinische Wochenschrift. (84/27) 1934. S. 784-785.

Adolf Nichtenhauser wurde am 1. August 1903 in Wien geboren. Nach dem Studium der Psychologie, Kunstgeschichte und Literatur an den Universitäten Berlin, Bonn und Heidelberg, begann er in Berlin mit dem Studium der Medizin, das er an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien 1931 mit seiner Promotion abschloss. Danach arbeitete er von Dezember 1931 bis Oktober 1933 im Allgemeinen Krankenhaus Wien an der Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten bei Prof. Wilhelm Kerl (1880-1945) und an der Abteilung für Psychiatrie und Neurologie bei Prof. Emil Mattauschek (1870-1935).

Nichtenhausers Interesse am Film geht auf die frühen 1920er Jahre zurück. Zwischen 1923 und 1928 beschäftigte er sich mit der in den USA sich zu dieser Zeit etablierenden Filmindustrie, dem neu entstehenden Filmmarkt und erarbeitete Vorschläge zur Programmgestaltung und Organisation von Kinos, der Filmproduktion und dem Vertrieb in Wien, sowie mit jenen in Europa um sich greifenden staatlichen Filmzensurmaßnahmen. 1926/27 und 1931 belegte er Lehrgänge an der Technischen Universität Wien zu 35 mm und 16 mm Filmen und setzte sich mit den pädagogischen und ästhetischen Möglichkeiten des modernen Films, hier besonders dessen Anwendungsgebiete im Bereich des medizinischen Films, auseinander. Er produzierte erste Drehbücher zu wissenschaftlichen Lehrfilmen und für das „International Institut of Educational Cinematography“ (der League of Nations) ein Konzept zur Katalogisierung, Erhaltung und der Verbreitung von wissenschaftlichen Filmen für staatliche Filminstitute. In den Jahren 1936 und 1937 arbeitete er auch als Übersetzer medizinischer Publikationen vom Englischen ins Deutsche u.a. 1937 beim Symposium „Glandulärer Physiologie und Therapie“, veröffentlicht von der American Medical Assoziation, sowie von deutschsprachigen Zusammenfassungen aus amerikanischen Zeitschriften für die „Ars Medici“ in Wien.

Die Drüsen mit innerer Sekretion. Ihre physiologische und therapeutische Bedeutung. (= Autorisierte Übersetzung und Erweiterung des Werkes: Glandular physiology and therapy. A symposium prepared unter the auspices of the Council on Pharmacy and Chemistry of the American Medical Association.) Hrsg.: Wilhelm Raab. Wien und Leipzig: Aesculyp-Verlag 1937.

http://webapp.uibk.ac.at/alo/cat/card.jsp?id=8625144&pos=1&phys=

In den 1930er Jahren publizierte er zahlreiche Artikeln in nationalen wie internationalen Zeitschriften zu propädeutischen Fragen des wissenschaftlich-medizinischen Films und dessen Vertriebs- und Einsatzmöglichkeiten, daneben befasste er sich aber auch mit den Folgen des Aufstiegs des Nationalsozialismus und den daraus ausgehenden Gefahren für Österreich auch im Hinblick auf die Filmindustrie:

Progress in the evolution of cultural films. In: International review of educational cinematography. Rom: April 1933. P. 243-269.

Der Aufbau der Kulturarbeit am Film. In: Internationale Lehrfilmschau. Rom: April 1933. S. 259-289.

Ein Prophet des Dritten Reiches. In: Die neue Weltbühne. 25. Mai 1933. S. 657-658.

Naturfilme. In: Internationale Lehrfilmschau. Rom: Oktober 1933. S. 732-733.

Kulturarbeit am Film. In: Der Bücherwurm. Wien: Oktober 1933. S. 2-4.

Science and film. In: International review of educational cinematography. Rom: Oktober 1933. P. 682-683.

For the creation of an international film archive. In: International review of educational cinematography. Rom: April 1934. P. 248-251.

The present situation of the school film. In: International pedagogical information. Paris: November 1936. P. 66-72.

Ein internationales medizinisches Filmarchiv. In: Internationaler Lehrfilmschau. Rom: April 1934. S. 283-287.

Die heutige Situation des Schulfilms. In: Internationale pädagogische Information. Paris: November 1936. S. 64-69.

Der Weg in die Emigration (1933 bis 1937)

Adolf Nichtenhausers an das Dekanat der Medizinischen Fakultät der Universität Wien gerichteter Vorschlag einen wissenschaftlichen Film über die Entwicklung der „Wiener medizinischen Schule“ herzustellen wurde ebenso abgelehnt wie seine Vorstellungen an der Fakultät die organisatorischen und technischen Grundlagen zu einer Institutionalisierung des medizinisch-wissenschaftlichen Films zu schaffen. Stattdessen bekam er 1933 von der Direktion des AKH Hausverbot, die ihn der „regierungsfeindlichen Propaganda im Ausland“ bezichtigte, und wurde 1934 vom Bundesministerium für soziale Verwaltung gemaßregelt. Die gegen ihn vorgebrachten Denunziationen dürften auch mit seinen Publikationen korrelieren, in denen er die autoritären Tendenzen auch in der österreichischen Kulturpolitik, die sich bereits in der Phase der Zerstörung der österreichischen Demokratie abzeichneten, kritisierte. Danach arbeitete er bis 1936 im St. Anna Kinderspital, in der Arbeiter-Unfallversicherungs-Klinik und von Mai 1936 bis zu seiner Emigration im Jahr 1937 als Arzt im „Cottage Sanatorium“ in Wien. In diesen Jahren war er auch als Filmkritiker tätig und publizierte zahlreiche Artikel in österreichischen und ausländischen Zeitungen u.a. als Korrespondent für den „Motion Picture Herald“. Seine Bemühungen in die USA zu emigrieren, in der Filmbranche Fuß zu fassen und seine in Wien bekämpften Vorstellungen zu verwirklichen, belegen umfangreiche Korrespondenzen mit Kodak, Hollywood, der Carnegie Foundation, der Yale University oder der Rockefeller Foundation, die bis in das Jahr 1933 zurückverfolgt werden können. 1937 emigrierte er schließlich nach Frankreich und nach Erhalt eines Visum für die USA im Jahr 1938 nach New York, wo er an seine in Wien formulierten und ausgearbeiteten Pläne zur Produktion, Organisation, Vertrieb und der systematischen Erhaltung des medizinischen Films festhielt, sie hier aber auch umzusetzen konnte. 1939 arbeitete er als Assistent des Direktors der „Health Education, National Tuberculosis Association“ und später als Berater für zahlreiche private und öffentliche Organisationen. Darunter mit der „Armed Forces medical Library“ (später „National Library of Medicine), weiter für die „Division of Medical Science – Rockefeller Foundation“, „National Science Fund – National Academy of Science“, „Office of War Information – Bureau of Motion Pictures“ und dem US „Public Health Services“. Von 1947 bis 1950 war er für das „Navy Department – Bureau of Medicine and Surgery“ und 1950 bis 1952 für das „Medical Film Institute of the Association of American Medical Colleges (heute: Medical Audio-Visual Institute)“ in New York tätig. Seine Umtriebigkeit spiegelt sich auch in seiner Publikationstätigkeit dieser Jahre wieder. Dazu zählen:

Health film production. In: Film news,. (6) 1945. S. 3.

A program on health films. In: American journal of public health. (35) 1945. S. 343-346.

Training and educational films and related printed material available for distributation. In: US Public Health Service. Malaria control in war areas. September 1945, März 1946, April 1946.

Cultural film program outline. In: The New York Times. 7. April 1946. Section 2. S. 3.

The tasks of an international film institute. In: Hollywood quarterly. (2) 1946. S. 9-24.

The critical cataloging of medical films. In: Journal of medical education. (26) 1951 [Supplement].

Reviews of films in atomic medicine. Medical Film Institute. First series. Februar 1951.

Reviews of films in psychiatry, psychology and mental health. Medical Film Institute. April 1951.

Reviews of miscellaneous medical and related films. Medical Film Institute. April 1951.

1953 erschien seine letzte Monografie: Nichtenhauser, Adolf, Coleman, Marie L. und David S. Ruhe: Films in psychiatry, psychology and mental health“. New York: Health Education Council 1953.

„A History of Motion Pictures in Medicine“

Von der US-Marine (Abteilung: US-Navy Audio-Visual Training Section, Bureau of Medicine and Surgery) erhielt Nichtenhauser 1947 den Auftrag zur Herstellung einer Monografie über die Entwicklung des medizinischen Films. Dieses mehr als tausend typografische Seiten umfassende Manuskript mit dem Titel „A history of motion pictures in medicine“ wurde zirka 1950 fertiggestellt, blieb jedoch wegen des Todes von Nichtenhauser im November 1953 unveröffentlicht und befindet sich heute – wie zahlreiche weitere unveröffentlichte Texte – in seinem umfangreichen schriftlichen Nachlass an der United States National Library of Medicine – National Institutes of Health (NIH). Bethesda, Maryland.

https://oculus.nlm.nih.gov/cgi/f/findaid/findaid-idx?c=nlmfindaid;id=navbarbrowselink;cginame=findaid-idx;cc=nlmfindaid;view=reslist;subview=standard;didno=nichtenhauser277

Ein Projekt des Verein Netzwerk – AG freiberuflicher Historikerinnen

https://verein-netzwerk-historiker.blogspot.co.at/p/der-medizinische-film-in-osterreich.html

Text: Walter Mentzel

[1] Wiener Medizinischen Wochenschrift, 28, 7.7.1934, S. 784-787.

Alle Beiträge der VS-Blog-Serie: Aus den medizinhistorischen Beständen der Ub MedUni Wien–>