Goldman, Hugo F. – Frauen- und Kinderarzt, Kurarzt und Bergwerksarzt

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 24.08.2025

Keywords: Bergwerksarzt, Frauenarzt, Kinderarzt, Kurarzt, Wien, Brennberg, Sopron, Medizingeschichte, Wien

Hugo Filipp Goldman(n) wurde am 20. September 1867 als Sohn von Joachim Löb Goldman (1822-?) und Katty, geborene Wiessner, in Mödritz bei Brünn in Mähren (heute: Modrice/Tschechien) geboren. 1896 konvertierte er vom Judentum zum Augsburger Bekenntnis. Im Jahr 1900 heiratete er die Tochter der Bergdirektors der Kohlewerke in Brennberg, Ida Katalin Rudolf (1879-),[1] mit der er gemeinsam den Sohn Ernö Goldmann (1900-1983) hatte.

Nachdem Goldman 1888 das k.k. Maximiliansgymnasium in Wien erfolgreich absolviert hatte,[2] begann er sein Medizinstudium an der Universität Wien, das er am 7. Juli 1894 mit seiner Promotion abschloss. Im Juni 1895 beendete er seinen Militärdienst, nachdem er zum Assistenzarzt der Reserve ernannt worden war.[3]

Nach seiner Ausbildung eröffnete er als Frauen- und Kinderarzt eine private Arztpraxis in Wien 9, Seegasse 4a,[4] später Seegasse 6 und danach in der Hahngasse 8-10. Daneben war er bis zirka 1897/98 während der Sommermonate als Kurarzt im Hotel Panhans am Semmering in Niederösterreich tätig.

Werksarzt der Kohlengewerkschaft in Brennberg (Brennbergbánya) bei Ödenburg in Ungarn

Ab 1897 bis zirka 1910 war Goldman in der Kohlengewerkschaft in der Bergwerkgemeinde Brennberg bei Ödenburg (heute: Sopron) als Bergwerksarzt beschäftigt.[5] Zuvor war er in der ungarischen Gemeinde Agendorf (Agfalva) als Arzt tätig. Dort widmete er sich den durch die massiven gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen verursachten Erkrankungen der Bevölkerung.[6] Zu den häufigsten Krankheitsbildern, mit denen er sich befasste, gehörten insbesondere die aus Oberitalien eingeschleppte Infektionserkrankung der Ankylostomiasis, die vor allem in Bergbauregionen auftrat sowie die Lungentuberkulose. Im Jahr 1898 verfasste er die Studie „Ueber Anchylostomiasis“[7], die er zuvor vor der Gesellschaft der Ärzte in Wien vorgestellt hatte. Seine dazu entwickelte Behandlungsmethode fand internationale Beachtung und führte zu Konsultationen britischer Bergwerksärzte in Brennberg. Im selben Jahr veröffentlichte er den Aufsatz „Ueber die Behandlung der Lungentuberculose mit Creostum carbonicum und Ammonium sulfo-ichthyolicum“.[8] 1899 hielt er vor der Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner einen Vortrag über die Berufskrankheiten des Bergarbeiters und deren Verhütung.[9] Zudem referierte er 1903 über den „Einfluss der Grubenarbeit auf den menschlichen Organismus“.[10] Im selben Jahr erschien von ihm die Monografie „Die Hygiene des Bergmannes, seine Berufskrankheit, erste Hilfeleistung und die Wurmkrankheit (Ankylostomiasis)“. 1902 veröffentlichte er „Marasmus montanus“,[11] 1904 „Vorläufige Mitteilung über die Impfung unter rotem Licht“,[12] 1905 „Die Infektion mit dem Ankylostoma hominis infolge Eindringens der Larven in die Haut“[13] und „Sollen wir Gruben, die mit Ankyslostomiasis infiziert sind, desinfizieren?“,[14] und 1906 „Die Impfung unter Rotlicht“.[15] 1910 publizierte er die Arbeit „Ein Fall von Weilscher Krankheit“. Ebenfalls 1910 nahm er in Brüssel am II. Internationalen Kongress für Berufskrankheiten teil, wo er über „Kachexia Montana (Marasmus montanus“ referierte.[16]

Die Hygiene-Ausstellung in Wien

Bei den Vorarbeiten zur Hygiene-Ausstellung in Wien, die im Jahr 1906 auf dem Areal der Rotunde stattfand, wirkte er im vorbereitenden Komitee zur Darstellung der medizinischen Implikationen im Bergbau mit.[17] Zu diesem Zweck wurde auf seine Initiative im Hof der Rotunde eine naturgetreue Nachbildung eines 100 Meter langen Bergschachtes errichtet. Diese Maßnahme sollte die Bedeutung der Bergbau-Hygiene im Kontext der öffentlichen Gesundheit und Hygiene verdeutlichen. Die Ausstellung fand unter dem Protektorat von Erzherzog Leopold Salvator (1863-1931) statt und ist durch einen offiziellen Katalog der Veranstaltung dokumentiert.[18]

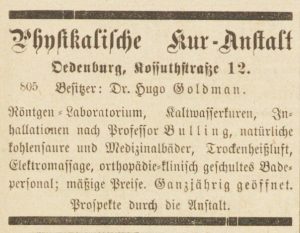

1907 eröffnete er in Ödenburg eine Kuranstalt.

Wiener Neustädter Nachrichten, 8.6.1907, S. 15.

Im Ersten Weltkrieg gehörte er als Militärarzt der ungarischen Landwehr an und war im Kriegsspital in Sopron tätig. 1916 erfolgte seine Ernennung zum Regimentsarzt.[19]

Nach dem Ersten Weltkrieg arbeitete Goldman als Kreisarzt in Sopron (Ödenburg)[20] sowie als Arzt der Rettungsgesellschaft Ödenburg.

Goldman war Mitglied der Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde in Wien und der Gesellschaft der Ärzte in Wien.

Goldman trat 1935 in den Ruhestand, führte aber seine vor dem Ersten Weltkrieg betriebene Heilanstalt weiter.[21] Während des Zweiten Weltkrieges publizierte er noch in der Oedenburger Zeitung. Hugo Goldman verstarb am 11. November 1944 in Sopron.

Quellen:

UAW, Med. Fakultät, Nationalien/Studienkataloge, Sign. 134-0377, Goldmann Hugo (Nationalien Datum 1890/91).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 177-126a, Goldmann Hugo (Rigorosum Datum 1893).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 187-1344, Goldmann Hugo (Promotion Datum 7.7.1894).

Billiongraves.com: Goldmann Hugo.

Literatur:

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 54204]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[1] Neues Wiener Journal, 31.1.1900, S. 3.

[2] Jahresbericht des k.k. Maximiliangymnasium in Wien, Wien 1889.

[3] Neue Freie Presse, 5.6.1895, S. 4.

[4] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 35, 1894, Sp. 1546.

[5] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 34, 1897, Sp. 1590.

[6] Die Bergwerks-Inspektion in Österreich; Berichte der k.k. Bergbehörden über ihre Tätigkeit bei der Handhabung der Bergpolizei und Beaufsichtigung der Bergarbeiterverhältnisse, Berichte der k.k. Bergbehörden über ihre Tätigkeit im Jahr 1902, Wien 1902.

[7] Wiener klinische Wochenschrift, Nr. 19, 1898, S. 457-461.

[8] Wiener klinische Wochenschrift, Nr. 35, 1898, S. 817-819.

[9] Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereines, Nr. 47, 1899, S. 664.

[10] Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereines, Nr. 11, 1903, S. 176.

[11] Wiener klinische Rundschau, 17.8.1902, 649-652.

[12] Wiener klinische Wochenschrift, Nr. 36, 1904, S. 971-972.

[13] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 2, 1905, Sp. 82-85.

[14] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 2, 1905, Sp. 472-472.

[15] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 31, 1906, Sp. 1542-1545.

[16] Wiener klinische Rundschau, 12.3.1911, 165-167.

[17] Neues Wiener Journal, 7.4.1906, S. 6.

[18] Offizieller Katalog der unter dem höchsten Protektorate Sr. K.u.k. Hoheit Erzherzogs Leopold Salvator stehenden Allgemeinen Hygienischen Ausstellung Wien-Rotunde 1906, Hg. von Direktor Josef Gally.

[19] Der Militärarzt, Nr. 12, 1916, Sp. 239.

[20] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 10.10.1927, S. 4.

[21] Oedenburger Zeitung, 8.9.1935, S. 3; 16.5.1937, S. 7.

Normdaten (Person): : BBL: ; GND:

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 47065 (24.08.2025)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=47065

Letzte Aktualisierung: 2025.08.24