Singer, Mathias – Sekundararzt an der Abteilung für Syphilis im Allgemeinen Krankenhaus Wien sowie Chefarzt und Direktor des Krankenhauses in Szegedin

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 09.10.2025

Keywords: Chirurg, Augenarzt, Abteilung für Syphilis, Allgemeines Krankenhaus Wien, Medizingeschichte, Wien, Szegedin

Mathias Singer wurde am 6. Februar 1829 in Szegedin in Ungarn als Sohn des Arztes Wilhelm Singer (?-1885) geboren. Singer studierte an der Universität Wien Medizin und promovierte am 13. Juli 1852 zum Doktor der Medizin und Magister der Geburtshilfe. Am 21. Juli 1853 erlangte er als Schüler der Operateurschule bei Franz Schuh (1804-1865), den Doktortitel der Chirurgie.

1852 trat Singer als Operateur in den Dienst des Allgemeinen Krankenhauses ein. Im Juli 1855 erfolgte seine Bestellung zum Sekundararzt an der Syphilis-Abteilung im Allgemeinen Krankenhaus in Wien bei Professor Karl Ludwig Sigmund (1810-1883).[1]

In dieser Zeit veröffentlichte er eine Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten, darunter 1856 „Ein Fall von angeborener vollständiger Verrenkung beider Kniescheiben nach Aussen, bei gutem Gebrauch der Gliedmassen“, 1857 „Die Behandlung der Sypilis ohne Mercur“,[2] 1858 „Herpes Zoster, entsprechend den Zweigen des dritten Astes vom Nervus trigeminus“ und 1861 „Ein Beitrag zur Lehre vom Harnröhrentripper des Weibes“[3] sowie „Laryngostenose; Perichondritis laryngea; Laryngo-Tracheotomie; Heilung“[4] und „Cystosarcom inder Augenhöhle – Verdrängung des Augapfels nach aussen – Exstirpation der Geschwulst – Heilung“[5].

1862 wurde Singer zum Chefarzt des öffentlichen Krankenhauses in Szegedin berufen, wo er zunächst als Operateur und Augenarzt tätig war. Dort publizierte er 1864 „Zwei Fälle von Pyramidenstaar, nebst Bemerkungen über diese Staarform“[6] sowie 1865 „Herpes Zoster, entsprechend den Zweigen des dritten Astes vom Nervus trigeminus“.[7] Neben seiner Tätigkeit als Chefarzt fungierte er als Direktor des Krankenhauses Szegedin, das unter seiner Leitung eine bauliche Erweiterung erfuhr.

Singer war Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien und Budapest und des Wiener medizinischen Professorenkollegiums. Für seine Verdienste während der Hochwasserkatastrophe in Szegedin wurde er 1879 mit dem Ritterkreuz des Franz Josefs-Ordens ausgezeichnet. 1888 erhielt er den Titel eines königlichen Rates,[8] und 1903 wurde ihm das Eiserne Kreuz dritter Klasse verliehen.[9] Bereits 1878 erfolgte seine Ernennung zum Mitglied des ungarischen Landessanitätsrates.[10]

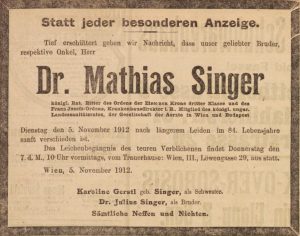

Mathias Singer verstarb am 5. November 1912 in Wien.

Singer Mathias: Todesanzeige, Neue Freie Presse, 6.11.1912, S. 26.

Quellen:

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign., 170-235a, Singer Mathias (Rigorosum Datum: 1852).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign., 176-959, Singer Mathias (Promotion Datum: 13.7.1852).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign., 176-0530, Singer Mathias (Promotion/Chirurgie Datum: 21.7.1852).

Friedhofsdatenbank der IKG Wien, Singer Mathias.

Literatur:

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 16028]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[1] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 31, 1855, S. 496.

[2] Österreichische Zeitschrift für practische Heilkunde, Nr. 18, 19, 20, 1857.

[3] Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 2.4.1861, S. 107-108; 9.4.1861, S. 114.

[4] Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 13.8.1861, S. 271-273; 20.8.1861, S. 279-281.

[5] Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 12.11.1861, S. 379-381.

[6] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 14, 1864, Sp. 213-216; Nr. 15, 1864, Sp. 228-231; Nr. 16, 1864, Sp. 244-247; Sp. Nr. 17, 1864, Sp. 261-264; Nr. 18, 1864, Sp. 292-296; Nr. 20, 1864, Sp. 307-310.

[7] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 56, 1865, Sp. 1029-1033; Nr. 57, 1865, Sp. 1045-1048; Nr. 58, 1865, Sp. 1064-1067; Nr. 59, 1865, Sp. 1085-1089.

[8] Internationale klinische Rundschau, Nr. 12, 1888, Sp. 421.

[9] Neue Freie Presse, 2.3.1903, S. 5.

[10] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 44, 1878, Sp. 1178.

Normdaten (Person): : BBL: ; GND:

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 47079 (09.10.2025)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=47079

Letzte Aktualisierung: 2025.10.09