Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online:

Keywords: Dermatologin, Erste Wiener Kinderkranken-Institut, Ambulatorium für Psychotherapie, Medizingeschichte, Verein für Individualpsychologie, Wien, NS-Verfolgte

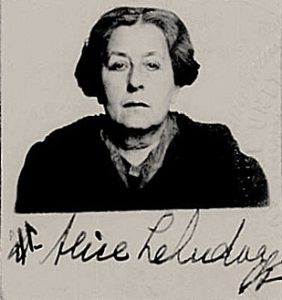

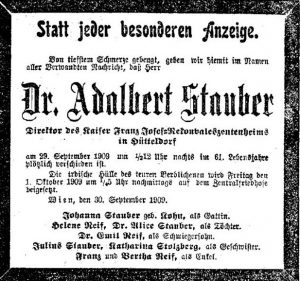

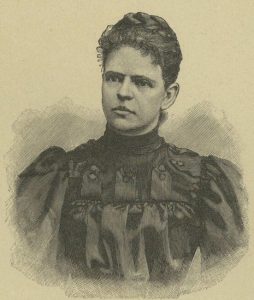

Alice Stauber wurde am 29. August 1881 als Tochter des Arztes Adalbert (Bela) Stauber (1847-1909) und Johanna (1856-1930), geborene Kohn, in Wien geboren. Seit 1912 war sie mit dem Kinderarzt Heinrich Alfred Lehndorff (Löwy) (1877-1965) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hatte.

Stauber besuchte das Mädchen-Lyceum des Wiener Frauen-Erwerb-Vereines[1] und begann im Wintersemester 1902/03 an der Universität Wien mit den Studium der Medizin, das sie am 13. Dezember 1907 mit der Promotion abschloss. Ihre erste Publikation veröffentlichte sie 1906 am Physiologischen Institut der Universität Wien „Über das embryonale Auftreten diastalischer Fermente“. Nach dem Studium führte sie eine Arztpraxis in Wien 3, Rudolfsgasse 25, und arbeitete als Assistenzärztin am Rudolf-Spital, wo sie ihre Fachausbildung für Dermatologie erhielt und 1910 die Arbeit „Zur Frage des Eiweißabbaues im menschlichen Darme“ veröffentlichte. Danach eröffnete sie eine Ordination für Hautkrankheiten bei Frauen in Wien 1, Rathausstraße 8, und arbeitete daneben als Ärztin der Genossenschaftskrankenkassen Wiens und Niederösterreichs.

Volksbildung

Alice Lehndorff-Stauber war regelmäßig in der Wiener Volksbildung als Referentin tätig. Ab dem Herbst 1914 hielt sie Lichtbildvorträge zu Schutzvorkehrungen gegen Kriegsseuchen,[2] ab 1915 zu „Krieg und Geschlechtskrankheiten“,[3] im Jahr 1918 erhielt sie dafür das Ehrenzeichen vom Roten Kreuz mit der Kriegsdekoration für besondere Verdienste um die militärische Sanitätspflege im Krieg.[4] Nach dem Ersten Weltkrieg setzte sie ihre Vortragsreihen zu medizinischen Themen in populärwissenschaftlicher Form in den Wiener Volksbildungsinstitutionen wie der Wiener Urania oder der Vereinigung der arbeitenden Frauen fort. Ihre thematischen Schwerpunkte waren dabei ab Mitte der 1920er Jahre Mutterschutz und Kinderpflege sowie Körperpflege und Hygiene.

1920 beschäftigte sie sich an der Kinder-Klinik im Allgemeinen Krankenhaus bei Clemens Pirquet (1874-1929) mit der Morphium-Allergie der Haut.[5]

Verein für Individualpsychologie

Ab spätestens 1930 war sie im Verein für Individualpsychologie u.a. als Vorstandsmitglied tätig. Hier leitete sie von 1932 bis 1933 mit Matha Holub (1887-1942) die Arbeitsgemeinschaft „Einführung in die Individualpsychologie durch Übungen und Interpretationen“ und hielt Vorträge, darunter 1933 „Das äußere der Frau und ihr Charakter“,[6] 1934 „Wenn wir altern“,[7] 1935 „Die nervöse Frau“[8] 1936 „Berufswahl der Frau“.[9]

Erstes Öffentliche Kinder-Kranken-Institut

Seit spätestens 1924 arbeitete sie in dem am Ersten Wiener Kinderkranken-Institut eingerichteten Ambulatorium für Psychotherapie in Wien 1, Kleeblattgasse, das sie gemeinsam mit Erwin O. Krausz (1887-1968) und später bis 1935 mit dem Vorstandsmitglied des Vereins für Individualpsychologie, Luise (Luna) Reich (1891-1967), leitete.

New York Petitions for Naturalization, 1897-1944. Records of District Courts of the United States, 1685-2009, RG 21. National Archives at New York.

Alice Lehndorff-Stauber, ihr Ehemann und ihre Kinder waren jüdischer Herkunft und nach dem „Anschluss“ im März 1938 der Verfolgung durch die Nationalsozialisten ausgesetzt. Ihnen gelang die Flucht nach England, wo Alice Lehndorff-Stauber nach Kriegsausbruch interniert wurde. Im Dezember 1939 emigrierten sie und ihre Familie mit der SS Georgic von Liverpool in die USA, wo sie im Jänner 1940 in New York ankamen. Sie arbeitete in New York als Social Service Auxiliary am Mount Sinai Hospital.[10] Lehndorff-Stauber verstarb am 22. Juni 1960 in New Rochelle, Westchester, New York.

Quellen:

Matriken der IKG Wien, Geburtsbuch, 1881, Stauber Alice.

Trauungsbuch, Wien. Kirchliche Heiratsurkunden, 1912, Österreich Evangelisch-Lutherische Kirchenbücher 1783-1991, Heinrich Lehndorf and Alice Stauber (5.5.1912).

UAW, Med. Fakultät, Nationalien/Studienkataloge, Sign. 134-0587, Stauber Alice (Nationalien Datum 1902/03).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 196-0795, Stauber Alice (Rigorosum Datum 6.12.1907).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 190-0669, Stauber Alice (Promotion Datum 13.12.1907).

Internees at Liberty in the UK, Home Office: Aliens Department, Internees Index, 1939-1947 Prisoners of War, Alice Lehndorff, 1939-1942.

United Kingdom, Outgoing Passenger Lists, 1890-1960, Alice Lehndorff, 23 Dec 1939.

New York, New York Passenger and Crew Lists, 1925-1958, Lehndorff, 1939.

New York Petitions for Naturalization, 1897-1944. Records of District Courts of the United States, 1685-2009, RG 21. National Archives at New York.

New York, State Health Department, Genealogical Research Death Index, 1957-1963, 22 Jun 1960.

Alice Lehndorff-Stauber: AlfredAdler.at.

Literatur:

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[1] Siebzehnter Jahresbericht Mädchen-Lyceum des Wiener Frauen-Erwerb-Vereines, Wien 1896, S. 35.

[2] Arbeiter Zeitung, 14.10.1914, S. 7.

[3] Arbeiter Zeitung, 21.10.1915, S. 8.

[4] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 15, 1918, Sp. 678.

[5] Wiener klinische Wochenschrift, Nr. 47, 1920, S. 1024.

[6] Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie 1933: Band 11, S. 14.

[7] Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie 1934: Band 12, S. 61

[8] Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie 1935: Band 13, S. 62

[9] Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie 1936: Band 14, S. 62

[10] Annual report by Mount Sinai Hospital (New York, N.Y.), 1948, S. 179.

Normdaten (Person): Lehndorff-Stauber, Alice: BBL: ; GND:

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 47044 (26.05.2025)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=47044

Letzte Aktualisierung: 2025.05.26

Im Workshop können MedUni Wien Studierende erfahren, wie sie ihre Abschlussarbeit konform des aktualisierten

Im Workshop können MedUni Wien Studierende erfahren, wie sie ihre Abschlussarbeit konform des aktualisierten

Hack #71:

Hack #71: