Aus den medizinhistorischen Beständen der Ub MedUni Wien [112]:

Vertriebene 1938: Ludwig Teleky – Pionier der Sozialen Medizin, der Gewerbehygiene und der Arbeitsmedizin

Text: Dr. Walter Mentzel

Ludwig Teleky gilt als Begründer der Arbeits- und Sozialmedizin in Österreich aber auch darüber hinaus im deutschsprachigen Raum. Er verband seine medizinischen Arbeiten mit sozialwissenschaftlichen Fragestellungen und Methoden zur Entwicklung sozialpolitischer Konzeptionen und der Forderung nach einer umfassenden öffentlich organisierten Gesundheitsvorsorge. Ludwig Teleky war der Bruder von Dora Teleky-Brücke (1879-1963) einer bekannten österreichischen Gynäkologin und Urologin – sie gilt als erstes weibliches Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Urologie – und wurde ebenso wie ihr Bruder 1938 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft von den Nationalsozialisten aus Österreich vertrieben.

Ludwig Teleky wurde am 12. Juli 1872 als Sohn des Arztes Hermann Teleky (*zirka 1837 Bise/Ungarn, gest. 31.3.1921 Wien) und dessen Ehefrau Marie (*1.12.1848 Wien, gest. 17.4.1927 Wien), geb. Koritschoner, geboren.[1] Er studierte Medizin an den Universitäten Wien und Straßburg und promovierte in Wien am 27. Juli 1896.[2] Bereits während seiner Studentenzeit war er politisch, als Mitglied des Studentenvereines „Wiener akademische Vereinigung“ aktiv, schloss sich der österreichischen Sozialdemokratie an, wo er zum engeren Kreis um Viktor Adler (1852-1918) gehörte, dessen Hausarzt er später wurde, und engagierte sich in dem von Karl Renner (1870-1950) Mitte der 1890er Jahre an der Wiener Universität mitbegründeten „Sozialwissenschaftlichen Bildungsverein“.

Nach dem Studium begann Teleky im Allgemeinen Krankenhaus und an der Allgemeinen Poliklinik in Wien als Assistent des Chirurgen Alexander Fraenkel (1857-1941) seine medizinische Laufbahn und legte seine ersten Arbeitsschwerpunkte auf den Kinder- und Mutterschutz und die Bekämpfung der Tuberkulose. Er arbeitete im „Hilfs-Verein für Lungenkranke in den österreichischen Königreichen und Ländern. Viribus unitis“, womit er auch die Grundlagen für den späteren Ausbau der Tuberkulosenfürsorge legte, und redigierte ab 1917 das „Tuberkulosenfürsorgeblatt“. 1907 war er erster Sekretär des Organisationskomitees der in Wien abgehaltenen 6. Internationalen Tuberkulosekonferenz, auf der er auch eine 111 Seiten starke Untersuchung über die „Bekämpfung der Tuberkulose in Österreich“ vorstellte. Im selben Jahr nahm er am 14. Internationalen Kongress für Hygiene und Demografie teil,[3] und wirkte zwischen 1911 und 1921 als Schriftführer in dem von ihm mitbegründeten „Österreichischen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose“. Daneben war er noch Vorstandsmitglied der „Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit“, Mitglied der „Fürsorgestelle für unbemittelte Kurbedürftige“,[4] und des „Vereines für erweiterte Frauenbildung“[5].

Teleky, dem die Veränderung politischer Bedingungen ein zentraler Ansatz zur Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse war, befasste sich schon in frühen Jahren mit dem Einfluss der sozialen Verhältnisse, der Not und der Armut breiter Bevölkerungsschichten sowie deren Arbeitsbedingungen. Dazu studierte er eingehend die Lebenssituationen, insbesondere die sozialhygienischen Probleme und die Säuglingssterblichkeit in den Wiener Vororten und erhob dabei erstmals umfassendes Datenmaterial unter Einbeziehung historischer Daten zur statistischen Verarbeitung und Auswertung. Daraus entstanden von ihm Arbeiten, wie die Abhandlung über die „Sterblichkeit an Tuberkulose in Österreich 1873-1904“, die im „Archiv für soziale Medizin“ veröffentlichte Studie über die Lebens- und Gesundheitsverhältnisse der Kohlenablader der Nordbahn,[6] oder die von ihm 1907 in der Zeitung „Arbeiterschutz“ (Nr. 16 und 17) untersuchten spezifischen Krankheiten im Gewerbe, u.a. am Beispiel des Gewerbes der Bürstenbinder.[7] Diese Studien führten ihn zunehmend auf das Gebiet der Arbeitsmedizin, der Berufskrankheiten und der Gewerbehygiene, die er als erster in Österreich zusammen mit Maximilian Sternberg, dem Leiter des Wiedner Krankenhauses, forcierte.

Teleky, Ludwig: Die Sterblichkeit an Tuberkulose in Österreich 1873-1904. Sonderabdruck aus: Statistische Monatshefte. o.O.: 1906.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 55676]

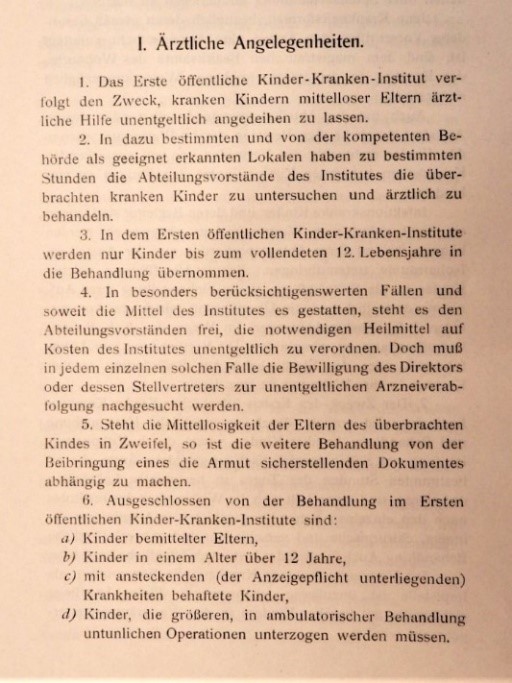

Abb. 1 Tafel: Teleky: Die Sterblichkeit an der Tuberkulose […]. o.O.: 1906.

Teleky war auch im öffentlich-politischen Diskurs durch sein reges und vielseitiges Engagement präsent: Er war in diversen Vereinen, wie „Die Bereitschaft“,[8] als Volksbildner in sozialdemokratischen Organisationen, aber auch in den parlamentarischen Prozessen, wo er in Ausschüssen zur Beratung bei der Verhandlung von sozialpolitischen und sozialmedizinischen Gesetzesvorlagen zugezogen wurde, tätig. Ebenso war er auf diesem Gebiet auf internationalen Kongressen präsent, wie 1910 auf dem „Internationalen Kongress für Gewerbekrankheiten“ in Brüssel.[9] Seine Untersuchungen zu Quecksilber und Phosphornekrose, deren Ergebnisse den österreichischen Reichsrat beschäftigten,[10] und zu Bleivergiftungen, wozu er Nachforschungen in der Zündholzindustrie Böhmens unternahm, führten dazu, dass noch vor 1914 gesetzliche Schutzmaßnahmen eingeführt werden konnten.

Teleky, Ludwig: Die gewerbliche Quecksilbervergiftung. Dargestellt auf Grund von Untersuchungen in Österreich. Berlin: Seydel 1912.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 62038]

Abb. 2 Teleky: Die gewerbliche Quecksilbervergiftung. […] Berlin: 1912. S. 106.

Teleky, Ludwig: Die Phosphornekrose. Ihre Verbreitung in Österreich und deren Ursache. Bericht, erstattet der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz. (= Schriften der Österreichischen Gesellschaft für Arbeiterschutz/12). Wien: Franz Deuticke 1907.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 55645/12]

Mit der von ihm eingerichteten ärztlichen Berufsberatung wurde er zum Pionier der späteren amtsärztlichen Untersuchung. Telekys ausgewiesene Qualifikation auf dem Gebiet der Sozial- und Arbeitsmedizin führte dazu, dass er bereits 1905 als Arzt und Berater für Gewerbekrankheiten beim Verband der genossenschaftlichen Krankenkassen fungierte, deren Position er bis 1921 innehatte. Teleky, der sich für die Mitwirkung der Ärzte im Gewerbeinspektorat und den Ausbau der Gewerbeaufsicht aussprach, konnte sich hier direkt mit den spezifischen Berufskrankheiten und den gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen in den einzelnen Gewerben beschäftigten, erhielt Zugang zu umfangreichen medizinischen Daten, und widmete sich dem von ihm präferierten Aufbaues eines auf der Grundlage einer Pflichtversicherung eingerichteten Sozialversicherungswesens, der Reform der Krankenversicherung, und der Einbeziehung der Berufskrankheiten in die Unfallversicherung. Dazu publizierte er 1909 den Aufsatz „Die Versicherung der Berufskrankheiten“ und bezog 1912 zu dem im österreichischen Reichsrat vorliegenden „Sozialversicherungsentwurf“[11] Stellung.[12]

1907 versuchte er mit seiner Eingabe an das Ministerium für Unterricht und Kultus die Errichtung einer „Dozentur für soziale Medizin“ an der Universität Wien anzuregen, zu der er sich auch selbst bewarb und wozu er eine Definition des Begriffes Sozialmedizin vornahm. Damit versuchte er die Sozialmedizin als Fach zwischen der Medizin und den sozialwissenschaftlich orientierten Disziplinen zu positionieren und an der Universität institutionell zu verankern. 1909 kam es auch zur Schaffung einer Universitätsdozentur für Sozialmedizin an der Universität Wien, zu seiner Bestellung zum ersten Universitätsdozenten für dieses Fach, und 1911 zur Einrichtung eines eigenen „Institut und Seminar für Soziale Medizin“, dessen Leitung er übernahm. Seine an der Universität Wien gehaltenen Vorlesungen publizierte er 1914 unter folgendem Titel:

Abb. 3 Titelblatt: Teleky: Vorlesung über soziale Medizin. Jena: 1914.

Teleky, Ludwig: Vorlesungen über soziale Medizin: 1. Die medizinal-statistischen Grundlagen. Sterblichkeit, Todesursachen, Geburten, Körperbeschaffenheit in Stadt und Land und in verschiedenen Wohlstandsstufen. Einfluß des Berufes auf Sterblichkeit und Erkrankungshäufigkeit; Krankenkassenstatistik. Jena: Fischer 1914.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 3922/1]

Abb. 4 Titelblatt: Teleky: Vorlesung über soziale Medizin. Jena: 1914. S. 1.

An diesem Institut erforschte er mit seinem Kreis an MitarbeiterInnen, wie Ludwig Popper (1904-1984), Alfred Arnstein oder Sigismund Peller, die Einwirkungen sozialer und beruflicher Verhältnisse auf die Konstitution der Bevölkerung, entwickelte sanitäre und arbeitsmedizinische Maßnahmen zur Vermeidung berufsbedingter Schädigungen, und entwarf gesundheitspolitische Konzepte. Diese am Institut durchgeführten Forschungsarbeiten wurden ab 1910 unter dem Titel „Wiener Arbeiten auf dem Gebiet der Sozialen Medizin“ (1910-1916 Heft 2-9) als Beiheft zu Österreichisches Sanitätswesen veröffentlicht.

Abb. 5 Wiener Arbeiten aus dem Gebiete der sozialen Medizin. Wien, Leipzig: 1915.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 61362]

Während des Ersten Weltkrieges arbeitete Teleky in einem Wiener Militärspital, wurde mit dem Aufbau und der Leitung von Infektionsspitälern betraut, und war 1917 Gründungsmitglied der „Österreichischen Gesellschaft für Bevölkerungspolitik“.[13] Aus dieser Zeit stammen von ihm Arbeiten, die sich mit den unmittelbaren Kriegsfolgen beschäftigten, wie zur Kriegsopferfürsorge oder der Tuberkulosefürsorge. Dazu erschien von ihm 1917 eine Publikation unter dem Titel:

Teleky, Ludwig: Aufgaben und Probleme der sozialen Fürsorge und der Volksgesundheitspflege bei Kriegsende. Wien, Leipzig: Braumüller 1917.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 58685]

Nach der Ausrufung der Republik Österreich bestellte ihn der Unterstaatssekretär Julius Tandler im neu errichteten Staatsamt für Volksgesundheit zum wissenschaftlichen Mitarbeiter, wo er seine früheren Studien einbringen konnte und an der ersten gesetzlichen Verordnung zum Schutz gegen Bleischädigung mitwirkte und seine Ideen zu einer Kommunalisierung und Sozialisierung des Gesundheitswesens und der Gesundheitsvorsorge einbrachte.

Teleky, Ludwig: Sozialisierung des Gesundheitswesens. Sonderabdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien:1919.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 41049]

Nach dem Bruch der Großen Koalition im Herbst 1920 und dem Beginn der regressiveren Sozialpolitik unter der Koalition der christlichsozialen und deutschnationalen Regierung sowie der zunehmenden Radikalisierung an den österreichischen Hochschulen, sah Teleky keine Zukunft für seine praxisorientierte wie universitär verankerte Sozialmedizin. Er folgte 1921 dem Ruf aus Deutschland und übernahm in Düsseldorf die Leitung der Westdeutschen Sozialhygienischen Akademie und arbeitete daneben als Landesgewerbearzt. In Deutschland nahm er seine Forschungs- und Publikationstätigkeit auf dem Gebiet der Gewerbehygiene und der Gewerbekrankheiten wieder auf. Er war Mitherausgeber des zwischen 1925 und 1927 erschienen sechsbändigen „Handbuch der sozialen Hygiene und Gesundheitsfürsorge“ und in dem von ihm Mitbegründeten und ab 1930 erschienen „Archivs für Gewerbepathologie und Gewerbehygiene“ sowie Mitglied des Reichsgesundheitsrates und des preußischen Landesgesundheitsrates.

Handbuch der sozialen Hygiene und Gesundheitsfürsorge. Bd. 1-6. Hrsg.: Adolf Gottstein, Arthur Schlossmann und Ludwig Teleky. Berlin: Springer 1925-27.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 52282]

Teleky schloss sich der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands an und protestierte gegen die durch die Brüningsche Notverordnungspolitik geförderte Massenarbeitslosigkeit und deren Folgen.

Sein Institut in Wien löste sich nach dem Weggang von Teleky auf, ebenso wurde die Dozentur nicht mehr nachbesetzt und seit dem Wintersemester 1923/24 verschwand der Begriff Sozialmedizin aus dem Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien. Neu im Angebot waren stattdessen Vorlesungen zur „Rassenhygiene“. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland wurde Teleky wegen seiner jüdischen Herkunft mit einem Berufsverbot belegt. Er kehrte 1934 nach Österreich zurück, wo ihm aber an der Universität Wien eine Arbeitsstelle verwehrt wurde. Seinen Unterhalt verdiente er sich als zweiter Chefarzt bei einer Krankenkasse und als Vertrauensarzt einer Lebensversicherung. Nach dem „Anschluss“ im März 1938 wurde er ein weiteres Mal von den Nationalsozialisten verfolgt. 1939 gelang ihm die Flucht in die USA, wo er von bis 1946 als Mitarbeiter der „Division of Industrial Hygiene“, der Arbeitsbehörde des Bundesstaates Illinois in Chicago und danach an der gewerbehygienischen Abteilung des staatlichen Arbeitsdepartments New York arbeitete. Er wurde Ehrenmitglied der Internationalen Permanenten Kommission für Arbeitsmedizin (1950) und der American Academy of Occupational Medicine (1951). Teleky publizierte in den USA eine Reihe von Forschungsarbeiten, darunter 1948 die Arbeit „History of Factory and Mine Hygiene“. 1952 nahm Teleky als Ehrengast an der 2. österreichischen Tagung für Arbeitsmedizin in Wien teil. Seine Berufung in Deutschland an der Freien Universität Berlin scheiterte. Teleky verstarb am 20. August 1957 in New York.

Quellen:

UAW, Med. Fak., Nationalien/Studienkataloge , Sign. 134, Zl. 499, Teleky Ludwig.

UAW, Med. Fak., Promotionsprotokolle, Sign. 188, Zl. 674, Teleky Ludwig (27.7.1896).

UAW, Sonderreihe des Akademischen Senates, Personalblätter, Senat S 304.1275, Teleky Ludwig.

ÖStA, AdR, E-uReang, VVSt, VA, Zl. 29.046, Teleky Ludwig.

ÖStA, AdR, E-uReang, FLD, Zl. 14.724, Teleky Ludwig.

Popper Ludwig, Ludwig Teleky, Der Pionier der österreichischen Sozialmedizin, in: Soziale Sicherheit, H. 10, 1957, S. 362-366.

Industriegesellschaft, Gesundheit und medizinischer Fortschritt. Einsichten und Erfahrungen des Arbeits-und Sozialmediziners Ludwig Teleky. Hrsg.: Österreichische Gesellschaft für Arbeitsmedizin. Wien: 2013.

Milles, Dietrich (Hg.): Ludwig Teleky und die Westdeutsche Sozialhygienische Akademie. Arbeiten für eine soziale Medizin (1903-1939). (= Schriftenreihe der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf/20). Düsseldorf: 1999.

Wulf, Andreas: Der Sozialmediziner Ludwig Teleky (1872-1957) und die Entwicklung der Gewerbehygiene zur Arbeitsmedizin. Frankfurt am Main: 2001.

[1] Archiv der IKG Wien, Geburtsbuch 1872, Teleky Ludwig.

[2] UAW, Med. Fak., Nationalien/Studienkataloge , Sign. 134, Zl. 499, Teleky Ludwig. UAW, Med. Fak., Promotionsprotokolle, Sign. 188, Zl. 674, Teleky Ludwig (27.7.1896). UAW, Sonderreihe des Akademischen Senates, Personalblätter, Senat S 304.1275, Teleky Ludwig.

[3] Arbeiter Zeitung. 29.9.1907. S. 8.

[4] Neues Wiener Journal. 12.4.1905. S. 5.

[5] Jahresbericht des Vereines für erweiterte Frauenbildung in Wien. 1910. S. 22.

[6] Die Zeit. 7.3.1905. S. 5.

[7] Arbeiter Zeitung. 12.4.1908. S. 8.

[8] Der Bund. Zentralblatt des Bundes österreichischer Frauenvereine. H. 1. 1917. S. 18.

[9] Die Zeit. 23.3.1910. S. 7.

[10] Arbeiter Zeitung. 22.6.1907. S. 10.

[11] Arbeiter Zeitung. 29.9.1912. S. 13.

[12] Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. 1909. S. 197-236.

[13] Statistische Monatsschrift. 1917. S. 150.

Alle Beiträge der VS-Blog-Serie: Aus den medizinhistorischen Beständen der Ub MedUni Wien–>