Brunner, Max – Praktischer Arzt, Schriftsteller, Freidenker, Volksbildner, NS-Verfolgter

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 28.11.2025

Keywords: Praktischer Arzt, Schriftsteller, Monismus, Volksbildung, Medizingeschichte, Wien, NS-Verfolgter

Maximilian (Max) Brunner wurde am 11. Juni 1871 in Wien geboren. Er war der Sohn des Pädagogen und Schriftstellers Philipp Brunner (1839-1904), Leiter einer städtischen Mädchenschule in Wien, und dessen Ehefrau Franziska (Fanny) (1846-1932), geborene Singer. Brunner entstammte einer stark bildungsbürgerlich geprägten Familie: Sein Bruder Georg Brunner wirkte als Sekundararzt am Maria Theresia-Seehof San Pelagio in Rovinj (heute: Kroatien), sein zweiter Bruder Armin war Schriftsteller und Redakteur der „Neuen Freien Presse“, während sein dritter Bruder Emil als Buchhändler tätig war. Seit 1907 war Max Brunner mit Madeleine Schreiber verheiratet.

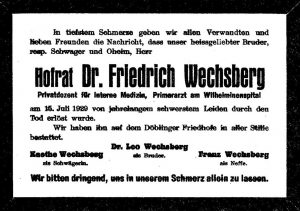

Brunner studierte an der Universität Wien Medizin und schloss das Studium am 23. Mai 1896 mit der Promotion ab. Anschließend eröffnete er eine Privatpraxis in Wien 19, Döblinger Hauptstraße 14.[1] In den folgenden Jahren wechselte er mehrfach den Standort seiner Ordination: zunächst 1897 nach Wien 9, Müllnergasse 6, dann 1901 nach Wien 16, Hasnerstraße 71, später nach Wien 5, Siebenbrunnengasse 64 und zuletzt – noch vor dem Ersten Weltkrieg nach Wien 5, in die Reinprechtsdorferstraße 29, wo er bis zu seiner Verfolgung im März 1938 praktizierte und wohnhaft war. Während des Ersten Weltkrieges fungierte er zudem im Bezirk als Polizeiarzt der Sicherheitswachabteilung 5.

Brunner als Schriftsteller, Volksbildner und Vertreter des Monismus

Max Brunner trat als Freidenker hervor und engagierte sich in freidenkerischen Organisationen der Monisten, die nach 1900 besonders unter Ärzten, Heilpraktikern, Hygienikern, Lehrern und Volksbildnern attraktiv war. Diese Organisation war 1906 in Jena von Ernst Haeckel (1834-1919) gegründet worden und erhielt 1909 mit Bildung einer Ortsgruppe in Wien einen Ableger. Im Juni 1913 konstituierte sich diese Wiener Ortsgruppe durch eine Statutenänderung zum „Monistenbund in Österreich“, dessen Geschäftsstelle sich im Anzengruber Verlag – Buchhandlung-Antiquariat-Leihbibliothek Brüder Suschitzky in Wien 10, Favoritenstraße 57 befand; einem Verlag und einer Buchhandlung mit Nähe zur Freidenker- und Friedensbewegung sowie der österreichischen Sozialdemokratie, der sich auch auf monistische Literatur spezialisierte, eine eigene Verlagslinie (Verlag für monistische Naturphilosophie) etablierte und zum Zentrum österreichischer Monisten aufstieg. Zwischen 1913 und 1920 stand der Soziologe, Sozialreformer und Sozialdemokrat Rudolf Goldscheid (1870–1931) dem Monistenbund als Präsident vor. Zu den Mitgliedern zählten unter anderem die Friedensaktivistin Olga Misar (1876-1950), die sich zeitgleich in dem von Hugo Klein initiierten Österreichische Bund für Mutterschutz engagierte, der Kinderarzt Josef Karl Friedjung (1871-1946), Friedrich Jodl (1849-1914), oder Ernst Mach (1838-1916), Eugen Steinach (1861-1944), Wilhelm Fliess (1858-1928) und Magnus Hirschfeld (1868-1935). Zu den weiteren Sympathisantenkreisen zählten die Vertreter des Wiener Kreises Otto Neurath (1882-1945) und Moritz Schlick (1882-1936) oder Max Adler (1873-1937) oder Julius Tandler (1869-1936).

Brunners Engagement zielte darauf, den Monismus nicht nur als philosophische Weltanschauung, sondern als gesellschafts- und bildungspolitisches Programm zu etablieren, das in der Volksbildung, der Medizin und im Bereich der Sozialreformen praktisch zur Anwendung kommen sollte.

Bereits 1911 hielt Brunner in Wien einen Vortrag über „Entwicklung, Wesen und Ziele des Monismus“.[2] 1912 folgte im „Monistisch-belletristischen Verlag“ die gleichnamige Monografie“. Ein Jahr später folgte im Anzengruber-Verlag der Brüder Suschitzky die Schrift „Darwinismus und Lamarckismus“, in der Brunner dem „ultradarwinistischen“ Prinzip des Kampfes ums Dasein das Prinzip der gegenseitigen Hilfe gegenüberstellte. Eine ausführliche Rezension durch den Biologen und ebenfalls Mitglied des Österreichischen Monistenbundes, Paul Kammerer (1880-1926), erschien im September 1913 in der Neuen Freien Presse.[3]

Brunners Vortragstätigkeit erstreckte sich über mehrere intellektuelle Milieus, die zwischen Volksaufklärung, Sozialreform und freidenkerisch-sozialdemokratischem Engagement angesiedelt waren: 1916 propagierte er seine monistische Weltanschauung in dem Aufsatz „Medizin und Weltanschauung“,[4] in dem er die Medizin als Bestandteil einer sozialen Kulturarbeit definierte und sich gegen Strömungen der Naturheilkunde und gegen Impfskepsis wandte. Im selben Jahr sprach er vor der „Sozialpädagogischen Gesellschaft“ am Anatomischen Institut der Universität Wien; der Vortrag[5] erschien 1917 in der Reihe „Flugschriften der Sozialpädagogischen Gesellschaft in Wien“ unter dem gleichnamigen Vortragstitel „Wege zum neuen Menschentum“.

Weitere Vorträge hielt er im Rahmen des Wiener sozialdemokratischen Organisationsbereiches wie der Sozialistischen Vereinigung geistiger Arbeiter“ (SOVEGA) („Menschheit Zukunft“[6]) oder des Verbandes der sozialistischen Arbeiterjugend („Naturwissenschaft und Weltanschauung“[7]). Auch feministische und freidenkerische Vereinigungen traten als Veranstalter auf, wie etwa der Neue Frauenklub („Mechanistischer oder spiritueller Monismus“[8]) sowie die Wiener Freidenkervereine „Verein der Freidenker“ und „Bereitschaft“. Im Wiener Volksbildungsverein Stöbergasse leitete er zudem 1925 einen Kurs zu „Aufbau und Lebenstätigkeit des menschlichen Körpers“.[9]

Daneben unterstützte Brunner vor dem Ersten Weltkrieg als Mitglied den „Israelitischen Wohltätigkeits-Verein für Wieden und Margareten“.[10]

Max Brunner und seine Ehefrau wurden nach dem „Anschluss“ im März 1938 wegen ihrer jüdischen Herkunft von den Nationalsozialisten verfolgt. Im Juli 1938 verlor Brunner seine Kassenzulassung als auch die Approbation des akademischen Titels – die Berufsausübung wurde ihm damit gänzlich untersagt. Seine Ehefrau Madeleine Brunner verstarb am 26. September 1941 in Wien. Brunner selbst wurde zuletzt in eine Sammelwohnung in Wien 2, Hammer-Purgstall-Gasse 3, deportiert. Dort beging er am 7. Jänner 1942 Suizid.

Quellen:

Matriken der IKG Wien, Geburtsbuch 1871, Brunner Maximilian.

UAW, Med. Fakultät, Nationalien/Studienkataloge, Sign. 134-0361, Brunner Max (Nationalien Datum: 1890/91).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 177-41b, Brunner Max (Rigorosum Datum: 1893).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 188-524, Brunner Max (Promotion Datum: 23.5.1896).

ÖStA, AdR, E-uReang, VVSt, VA, Zl. 43.155, Brunner Maximilian.

Friedhofsdatenbank der IKG Wien: Brunner Max, Madeleine.

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Opfer-Datenbank: Brunner Max.

Literatur:

Brunner, Max: Wege zum neuen Menschentum. Vortrag, gehalten am 24. Oktober 1916 in der Sozialpädagogischen Gesellschaft in Wien. Sonderdruck aus: Flugschriften der Sozialpädagogischen Gesellschaft in Wien. Wien: Verlag von Josef Grünfeld 1917.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[1] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 30, 1896, Sp. 1355.

[2] Deutsches Volksblatt, 6.12.1911, S. 12.

[3] Neue Freie Presse, 15.9.1912, S. 13.

[4] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 24, 1916, Sp. 909-912.

[5] Neue Freie Presse, 22.10.1916, S. 17.

[6] Arbeiter Zeitung, 11.11.1919, S. 7.

[7] Arbeiter Zeitung, 18.10.1921, S. 7.

[8] Arbeiter Zeitung, 8.10.1919, S. 7.

[9] Nationalsozialismus & Volkshochschulen. Gedenken an die Opfer. https://www.vhs.at/files/downloads/TRPDgRjj8NVqr1UO3QG4qv9mdbKLqr1OgLNvs0iU.pdf [Stand: 28.11.2025]

[10] Jahresbericht des Isr. Frauen-Wohlthätigkeits-Vereines für Wieden und Margarethen, Wien 1903, S. 9.

Normdaten (Person): : BBL: ; GND:

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 47091 (28.11.2025)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=47091

Letzte Aktualisierung: 2025.11.28