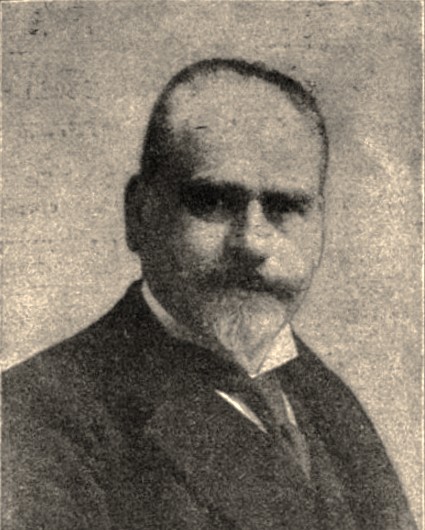

Schiff, Eduard – Dermatologe, Gründer des Instituts für Radiographie und Radiotherapie

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 26.08. 2024

Keywords: Dermatologe, Institut für Radiographie und Radiotherapie, Medizingeschichte, Wien

Eduard Liberius Schiff wurde am 4. März 1849 als Sohn des aus Mannheim in Baden-Württemberg stammenden Leopold Schiff (1797-1874) und der aus Posen in Preußen stammenden Johanna Wollheim (1811-1876) in Triest geboren. Nachdem er zunächst im wohlhabenden Elternhaus privat unterrichtet wurde, besuchte er ab 1861 das deutschsprachige Gymnasium in Triest, trat 1863 in die Gelehrtenschule des Johanneum in Hamburg ein und maturierte 1868 in Triest. Danach studierte er an der Universität Wien Medizin – mit einer Unterbrechung an der Universität Würzburg im Sommersemester 1870 – und promovierte am 14. Mai 1875 in Wien zum Doktor der gesamten Heilkunde. Darauf absolvierte er seinen Militärdienst im Garnisonspital Nr. 9 in Triest.[1]

Am Beginn seiner medizinischen Laufbahn beschäftigte sich Schiff mit der Neurologie, bevor er sich der Dermatologie zuwandte und als Assistent bei Professor Heinrich Auspitz (1835-1886) an der Abteilung für Hautkrankheiten an der Allgemeine Poliklinik in Wien und als dessen Sekundararzt im Allgemeinen Krankenhaus in Wien arbeitete. Danach war er als Assistent bei Hans von Hebra (1847-1902) und Moritz Kaposi (1837-1902) tätig. Im Jahr 1882 nahm er als erster Arzt die Untersuchungen an den Opfern des Ringstraßentheaterbrandes in Wien vor.[2]

1884 habilitierte sich Schiff zum Privatdozenten im Fach Hautkrankheiten und Syphilis.[3][4] In den 1880er Jahren widmete er sich der Methoden der Untersuchung von Bakterien und der Säuglingspflege zu der er 1885 den populärwissenschaftlichen Artikel „Die Toilette des Säuglings“ publizierte.[5] 1885 erhielt er vom Handelsministerium das Privileg zur Herstellung einer Apparatur zum Desinfizieren „verseuchter Effecte“ erteilt.[6] 1887 nahm er am Internationalen Kongress für Hygiene und Demographie in Wien teil, wozu er auch in das Organisationskomitee gewählt worden war,[7] sowie 1897 am Lepra-Kongress in Berlin.[8]

Erstes Kinder-Krankeninstitut

Neben seiner Tätigkeit an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien gehörte er dem Personalstand des I. öffentlichen Kinder-Krankeninstituts in Wien an, wo er 1887 gemeinsam mit Carl Hochsinger (1860-1942) die Arbeit „Ueber Leukaemia cutis“ und 1889 „Zur Pathologie und Therapie des Ekzems im Kindesalter“ veröffentlichte. Seit 1896 fungierte er als Leiter der Hautabteilung am Institut, 1900 zählte er neben Max Kassowitz (1842-1913), Carl Hochsinger, Julius Drey (1858-1939), August Hock (1865-1932), Benjamin Gomperz (1861-1935), Oscar Rie (1863-1931), Julius Zappert (1867-1941), Rudolph Neurath (1869-1947), Isidor Frey, Theodor Ritter von Genser und Eduard Ronsburger (1838-1905) zu den Gründungsmitgliedern des Vereins zur Unterstützung und Förderung der Anstalt.[9]

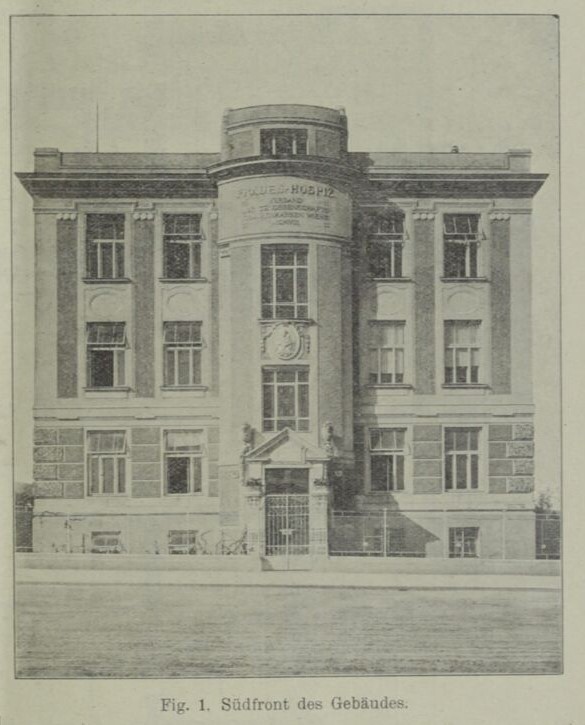

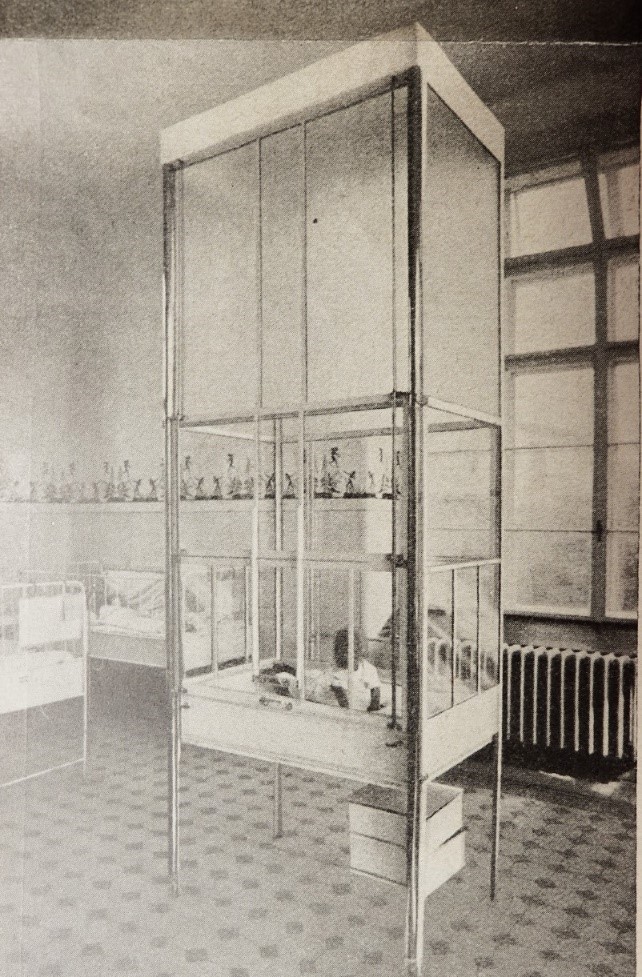

Institut für Radiographie und Radiotherapie (Röntgeninstitut)

Seit spätestens 1897 befasste sich Schiff mit der Verwendung von Röntgenstrahlen in der Dermatologie, – 1897 erschien von ihm „Ueber die Einführung und Verwendung der Röntgenstrahlen in der Dermatotherapie“ – und den von seinem Assistenten Leopold Freund (1868-1943) durchgeführten Experimente. Mit Freund publizierte er 1898 „Beiträge zur Radiotherapie“ und arbeitete in den darauffolgenden Jahren eng mit ihm zusammen. 1899 referierten beide vor der „British Medical Association“ in Portsmouth über die Entwicklung der Röntgen-Therapie und veröffentlichte die Studien „Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Radiotherapie“ und „Über die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Medizin“.

1900 errichtete Schiff in Wien 1,Bauernmarkt 10, aus eigenen Mitteln – ermöglicht durch seinen finanziellen Background – das Institut für Radiographie und Radiotherapie“.[10] Dort setzte er gemeinsam mit Leopold Freund erstmals in Wien die nach Niels Ryberg Finsen (1860-1904) benannte Finsen-Apparatur ein, schaffte in größeren Mengen Radium an, das er in den Behandlungen verwendete und untersuchte die Einwirkungen von Röntgenstrahlen auf Hautkrankheiten.

1900 publizierten Schiff und Freund in der Wiener klinischen Wochenschrift unter dem Titel „Der gegenwärtige Stand der Radiotherapie“ ihre auf dem 13. Internationalen Dermatologischen Kongress in Paris gehaltenen Vorträge, 1901 hielt Schiff am Deutschen Dermatologischen Kongress in Breslau ein Referat zur Röntgentherapie. An seinem Institut entstanden u.a. seine Arbeiten „Die Behandlung des Lupus erythematodes mit Röntgenstrahlen“ und „Welches ist das wirksame Agens in der Radiotherapie?“.

1901 bekam Schiff den Titel eines a.o. Professors verliehen,[11] seit diesem Jahr hielt er regelmäßig an der Universität Wien Vorlesungen zur Radiographie und Radiotherapie.[12]

Schönheitspflege und Kosmetik

Schiff gilt auch als Mitbegründer der wissenschaftlichen Kosmetik und der Haut- und Haarpflege. 1898 veröffentlichte er die am Institut für angewandte medicinische Chemie in Wien erstellte Studie „Ueber die Ablagerung von Arsen in den Haaren“, 1892 „Die Krankheit der behaarten Kopfhaut“, „Kosmetik und Dermatologie“, und 1900 „The therapeutical value of the x raxs in medicine“. 1909 hielt er zu den Grundlagen der Kosmetik einen Vortrag am Naturforschertag in Frankfurt am Main, sowie im selben Jahr am Budapester Ärztekongress ein Referat zur „Kosmetik und Dermatologie“.[13]

Schiff war Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien, des Vereins der Ärzte im I. Bezirk in Wien, korrespondierendes Mitglied der Sociéte francaise de Dermatologie et de Syphiligraphie und der Sociéte de médicine publique in Paris, der Berliner dermatologischen Gesellschaft,[14] seit 1885 der Sociéte Royale de médicine publique de Belgique in Brüssel,[15] und 1909 der Societá Italiana di Dermatologia e Sifiligrafia.[16] Weiters war er Mitarbeiter der Vierteljahreschrift für Dermatologie und Syphilis, der Monatshefte für praktische Dermatologie, der Annales de dermatologie et de syphiligraphie und des British jounal of Dermatology. 1892 erhielt er das Ritterkreuz der Französischen Ehrenlegion.[17]

Politisches Engagement

1897 gehörte er für die kommenden Reichsratswahlen dem Wahlkomitee der Sozialpolitiker der Inneren Stadt in Wien für die 1896 von der Wiener Fabier-Gesellschaft gegründeten „Sozialpolitischen Partei“ an.[18]

Foto: Wiener Bilder, 9.3.1913, S. 9

Wiener Volksbildungsverein, Bildungsreformer und die Künstlergenossenschaft im Künstlerhaus in Wien

Schiff war Arzt der 1861 gegründeten „Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens“ und gehörte auch dem Fonds zum Ankauf von Kunstwerken an.[19] Er verkehrte in Künstler- und Schriftstellerkreisen Wiens und Europas, förderte die Musik und deren Popularisierung, besaß eine reichliche Kunstsammlung sowie eine große Privatbibliothek und widmete sich den Fragen der Beziehung zwischen Medizin und Kunst, wozu er 1909 im Künstlerhaus einen Vortrag über die „Verwertung medizinischer Sujets in der bildenden Kunst mit Vorführung“ hielt.[20] Weiters war er Mitglied des Wiener Photo-Clubs, an dessen siebenten Ausstellung für künstlerische und wissenschaftliche Fotografie er 1905 mit Röntgen-Aufnahmen und Aufnahmen mit Radium teilnahm.[21]

Er zählte in Wien zu den prominenten Förderern und Initiatoren der Volksbildung, insbesondere 1887 als Mitbegründer des Wiener Volksbildungsvereins, in dessen Vorstand er später auch wirkte und in dessen Vortragsprogramm er Kurse zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten anbot und Vorträge zur Hygiene und Volksbildung hielt.[22] Neben seinen volkstümlichen Vorlesungen zu sanitären und hygienischen Themen nahm er zu Fragen der öffentlichen Hygiene Stellung und verfasste populärwissenschaftliche Artikel, die er in der Neuen Freien Presse unter der Rubrik Natur- und Völkerkunde publizierte, darunter 1905 „Ein Jubiläum der Röntgenstrahlen“.[23] 1904 nahm er auch an der vom Volksbildungsverein unternommenen Initiative zur Errichtung einer Volkslesehalle in Wien teil.[24] Weiters war er Mitglied des Exekutivkomitees des „Vereins zur Abhaltung akademischer Vorträge für Damen“,[25] des Komitees der Wohltätigkeitsaktion für hungernde Kinder,[26] und als Vereinsarzt im Presseklub Concordia tätig.[27]

1898 arbeitete Schiff anlässlich der Mittelschul-Enquete gemeinsam mit dem Zoologen Berthold Hatschek (1854-1941), dem Philosophen Friedrich Jodl (1849-1914), dem Physiker Anton Lampa (1868-1938), dem Techniker Arthur Oelwein (1837-1917), dem evangelischen Theologen Carl Alphons Witz-Oberlin (1845-1918) sowie den beiden Medizinern Max Herz (1865-1956) und Isidor Schnabel (1842-1908) an einer Gymnasialreform und erstellte dazu ein Gutachten mit dem Titel „Was leistet die Mittelschule?“.

Zentrales Gesundheitsamt

Als Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Gesundheitspflege forderte Schiff 1883 in einem Vortrag die Schaffung eines „Österreichischen Central-Gesundheitsamtes“[28], was er hinsichtlich der in Deutschland gemachten Erfahrungen bei Desinfektionen und der Choleraepidemie in Frankreich 1884 erneuerte.[29] Seine Ideen, die er an die Erfahrungen von Robert Koch (1843-1910) und dem deutschen Gesundheitsamt anlehnte, veröffentlichte er zunächst 1883 im Selbstverlag unter dem Titel „Ein österreichisches Zentral-Gesundheitsamt. Vorschläge“. Im Rahmen seiner Tätigkeit in der Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten[30] versuchte er 1907 breitere Bevölkerungsschichten für Reformen der öffentlichen Gesundheitsfürsorge zu erreichen.[31] Ebenso trat er immer wieder öffentlich für den Bau von Kurheimen für Lupuskranke im Hochgebirge ein.

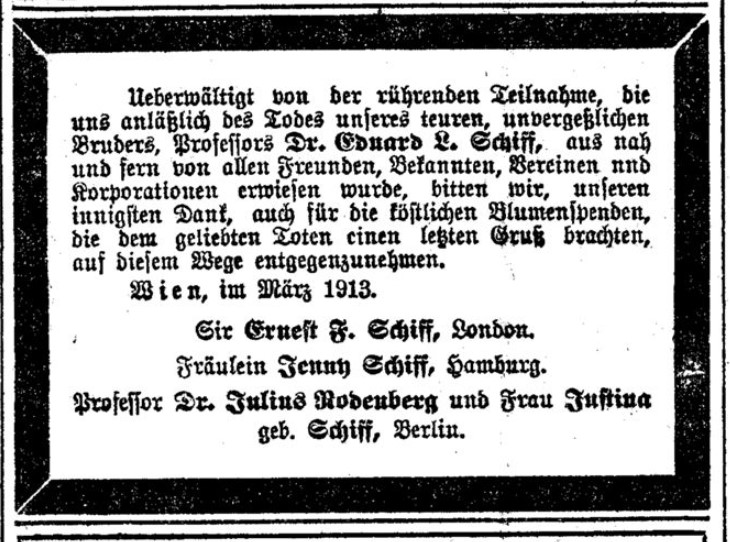

Eduard Schiff verstarb am 5. März 1913 in Wien. Er hinterließ eine reiche wissenschaftliche Bibliothek, die er dem Volksbildungsverein „Zentralbibliothek“ in Wien testamentarisch vermachte.[32]

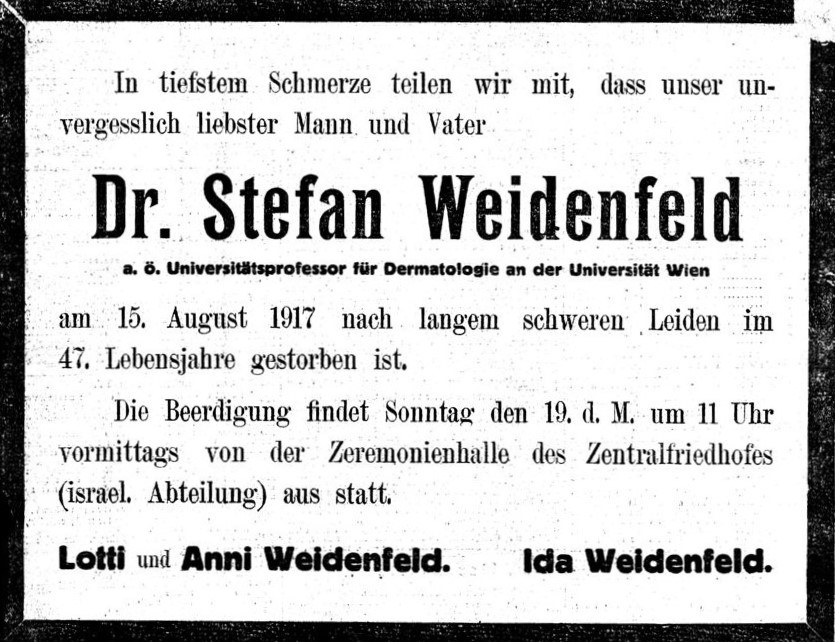

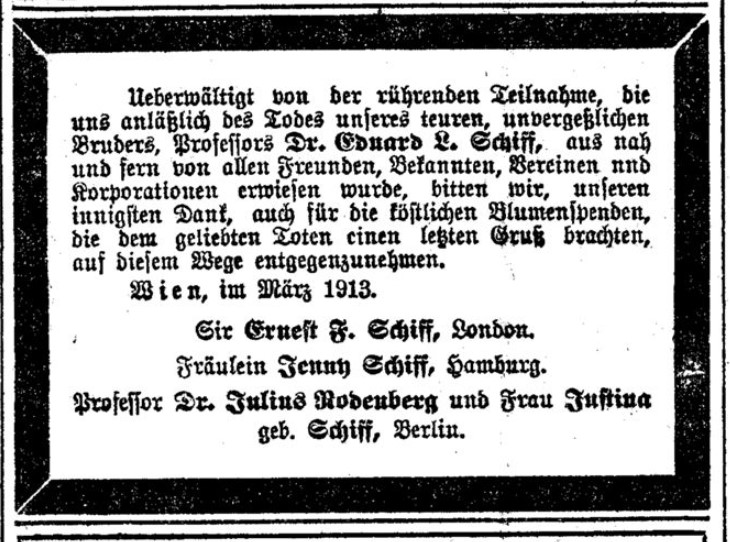

Todesanzeige Eduard Schiff, Neue Freie Presse, 15.3.1913, S. 8.

Quellen:

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 177-352a, Schiff Eduard (Rigorosum Datum: 1874).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 186-285, Schiff Eduard (Promotion Datum: 14.5.1875).

UAW, Rektoratsarchive, Akademischer Senat, Akten-Sonderreihe, Senat S 304.1107 Schiff, Eduard Liberius (4.3.1849-5.3.1913; Dermatologe und Syphilis).

UAW, Med. Fakultät, Personalakt, MED PA 957 Schiff, Eduard Liberius, (1870-5.2.1901).

WStLA, Magistratsdepartments und Magistratsabteilungen, M.Abt. 212, Statuten 1745-1936, 1.3.2.212.A26.5/33 – Institut für Radiographie und Radiotherapie, 1900.

Literatur:

Hochsinger, Carl und Eduard Schiff: Ueber Leukaemia cutis (hierzu Tafel XVII). Aus dem ersten öffentlichen Kinder-Krankeninstitute in Wien. Sonderdruck aus: Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis. Wien: Wilhelm Braumüller K.U.K. Hof- und Universitätsbuchhändler 1887.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Schiff, Eduard: Zur Pathologie und Therapie des Ekzems im Kindesalter. Sonderdruck aus: Wiener medizinische Wochenschrift. Wien: Verlag von Moritz Perles 1889.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Schiff, Eduard: Ueber die Einführung und Verwendung der Röntgenstrahlen in der Dermatotherapie. (Hierzu Tafel I-III). Sonderdruck aus: Archiv für Dermatologie und Syphilis. Wien, Leipzig: Wilhelm Braumüller k.u.k. Hof- und Universitäts-Buchhändler 1897.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Schiff, Eduard und Leopold Freund. Beiträge zur Radiotherapie. Sonderdruck aus: Wiener medizinische Wochenschrift. Wien: Verlag von Moritz Perles 1898.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Schiff, Eduard: Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Radiotherapie. Sonderdruck aus: Wiener medizinische Presse. Wien: Verlag von Urban & Schwarzenberg 1899.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Schiff, Eduard: Über die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Medizin. Sonderdruck aus: Deutsche Medizinal-Zeitung. Berlin: Druck von Leonhard Simion 1899.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Schiff Eduard und Leopold Freund: Der gegenwärtige Stand der Radiotherapie. Nach einem auf dem XIII. internationalen dermatologischen Congresse in Paris gehaltenen Vortrage. Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien, Leipzig: Wilhelm Braumüller k.u.k. Hof- und Universitäts-Buchhändler 1900.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Schiff, Eduard: Die Behandlung des Lupus erythematodes mit Röntgenstrahlen. Aus dem Institute für Radiographie und Radiotherapie in Wien. (Hierzu Tafel XIII). Sonderdruck aus: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Hamburg: Verlag von Lucas Gräfe & Sillem o.J.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Schiff, Eduard: Welches ist das wirksame Agens in der Radiotherapie? Aus Dr. Ed. Schiff´s Institut für Radiographie und Radiotherapie in Wien. Sonderdruck aus: Klinisch-therapeutische Wochenschrift. Wien: Buchdruckerei „Industrie“ 1901.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Schiff, Eduard: Ueber die Ablagerung von Arsen in den Haaren. Aus dem Institute für angewandte medicinische Chemie in Wien. Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Wilhelm Braumüller 1898.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Schiff, Eduard: Die Krankheiten der behaarten Kopfhaut. In: Klinische Zeit- und Streitfragen (6/7) 1892. S. 267-297.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: K-13492/6,7]

Schiff, Eduard: Kosmetik und Dermatologie. Sonderdruck aus: Österreichische Rundschau. Wien, Leipzig: Fromme o.J.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 15800]

Schiff, Eduard: The therapeutical value of the x raxs in medicine. Sonderdruck aus: British medical journal. 1900.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Schiff, Eduard: Ein österreichisches Zentral-Gesundheitsamt. Vorschläge. Wien: Selbstverlag 1883.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 13116]

Referenzen:

[1] Wiener Zeitung, 21.8.1875, S. 1.

[2] Wiener Allgemeine Zeitung, 9.5.1882, S. 2.

[3] Wiener Allgemeine Zeitung, 17.5.1884, S. 3.

[4] Wiener klinische Wochenschrift, Nr. 37, 1901, S. 879.

[5] Neue illustrierte Zeitung, 8.11.1885, S. 10-11.

[6] Wiener Zeitung, 5.12.1885, S. 15.

[7] Internationale klinische Rundschau, Nr. 1, 1887, Sp. 29.

[8] Neue Freie Presse, 13.10.1897, S. 3.

[9] Illustriertes Wiener Extrablatt, 22.3.1900, S. 9.

[10] Wiener klinische Rundschau, Nr. 9, 1900, S. 180.

[11] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 37, 1901, Sp. 1733.

[12] Wiener klinische Rundschau, Nr. 33, 1901, S. 589.

[13] Neues Wiener Journal, 19.9.1909, S. 4.

[14] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 42, 1911, Sp. 2734.

[15] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 29, 1885, Sp. 929.

[16] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 4, 1909, Sp. 234.

[17] Neue Freie Presse, 16.4.1892, S. 4.

[18] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 18.3.1897, S. 5.

[19] Die Presse, 29.12.1883, S. 10.

[20] Die Zeit, 22.4.1909, S. 5.

[21] Photographische Notizen, April 1905, S. 33-35.

[22] Wiener Zeitung, 17.3.1912, S. 5.

[23] Neue Freie Presse, 27.4.1905, S. 20-22.

[24] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 6.12.1904, S. 11.

[25] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 16.10.1895, S. 4.

[26] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 31.12.1911, S. 10.

[27] Neues Wiener Journal, 23.6.1906, S. 7.

[28] Neue Freie Presse, 24.1883, S. 17.

[29] Neue Freie Presse, 27.7.1884, S. 8.

[30] Neues Wiener Journal, 23.3.1904, S. 7.

[31] Illustriertes Wiener Tagblatt, 21.4.1907, S. 17.

[32] Arbeiter Zeitung, 15.3.1913, S. 6.

Normdaten (Person): Schiff, Eduard : BBL: 44505; GND: 117231754;

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 44505 (26.08.2024)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=44505

Letzte Aktualisierung: 2024 08 26