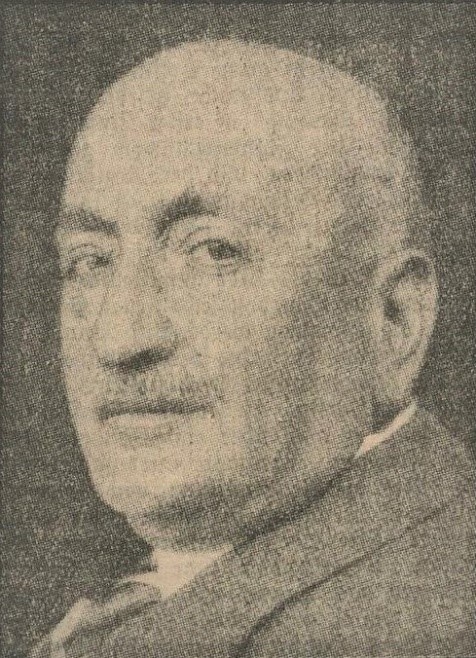

Karl Bettelheim – Innere Medizin, Primararzt am Rudolfinerhaus, Herausgeber der medicinisch-chirurgischen Rundschau

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 05.09.2023

Keywords: Karl Bettelheim, Internist, Rudolfinerhaus, Redakteur, medicinisch-chirugischen Rundschau, Arzt, Medizingeschichte, Wien

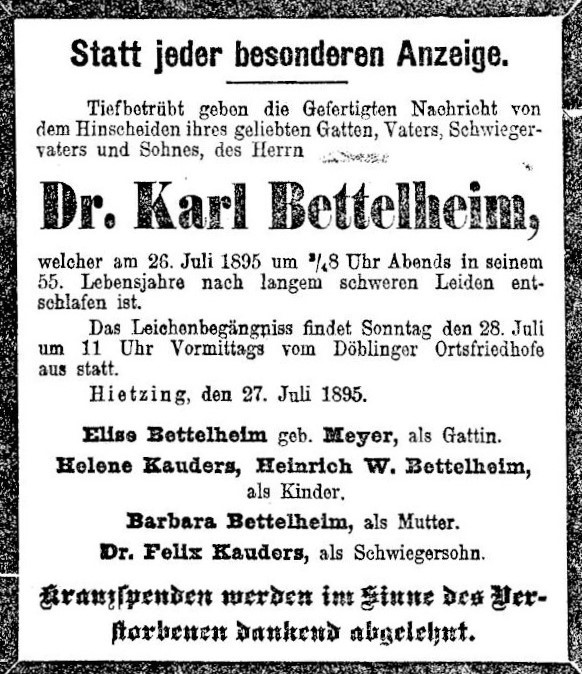

Karl Bettelheim wurde am 28. September 1840 als Sohn von Leopold Bettelheim (zirka 1807-1866) und Rosalie (Rosalia Rosina), geborene Oppenheim in Pressburg in Ungarn (heute: Bratislava/Slowakei), geboren. Aus seiner Ehe mit Henriette Elise Meyer (1844-1926) stammen die beiden Kinder Helene Leopoldine Bettelheim (1870-1932) – verheiratet mit dem Mediziner Felix Kauders (1858-1937) – und Heinrich Wolfgang Bettelheim (1873-1924). Seine Schwester Jenny (1846-1880), war mit dem Balneologen Julius (Gyula) Sterk verheiratet.

Bettelheim studierte an der Universität Wien Medizin und promovierte am 26. Jänner 1866. Zu seinen Lehrern gehörten neben Joseph Hyrtl (1810-1894), Ernst Wilhelm Brücke (1819-1892), Carl von Rokitansky (1804-1878) und Joseph von Skoda (1805-1881). Aus seiner Studienzeit ist ein im Archiv der Universität Wien überliefertes 14-seitiges Manuskript aus dem Jahr 1862 überliefert, das er an der Chirurgischen Klinik im Allgemeinen Krankenhaus in Wien unter dem Vorstand Professor Johann von Dumreicher (1815-1880) verfasste. „Über zwei Krankheitsfälle (Luratio trumeri sinistri, Luratio trumeri sinistri)“.

Nach seinem Studium arbeitete er von 1868 bis 1870 neben Joseph Breuer (1842-1925) als 2. Assistent von Johann Oppolzer (1808-1871) an der Medizinischen Klinik unter dem Vorstand Joseph Skoda.[1] Während dieser Zeit publizierte er 1868 „Ueber bewegliche Körperchen im Blut“[2] und 1869 „Fall von Phosphorvergiftung“.[3]

Redaktion der Medizinisch-chirurgischen Rundschau

1870 übernahm er die Redaktion der Zeitschrift Medizinisch-chirurgischen Rundschau, die er bis 1878 behielt. Darin veröffentlichte er 1870 „Ein Fall von Darmkrebs“.

Allgemeine Poliklinik in Wien und Primarius Rudolfinerhaus

1873 erfolgte nach dem Beschluss des Doktoren-Kollegiums durch den Minister für Cultus und Unterricht seine Ernennung zum Privatdozenten für praktische Medizin.[4] Er wirkte danach als Abteilungsvorstand an der Allgemeinen Poliklinik in Wien. Hier veröffentlichte er „Ein eigenthümlicher Fall von Nephritis, Lebercirrhose, und Adenie“. Er gehörte dem „Ärztlichen Verein Wien“ an, in dessen Zeitschrift er u.a. seine Arbeiten „Ueber die Salzsäure-Medikation bei Magenkrankheiten“,[5] und gemeinsam mit Ferdinand Strebl „Zwei Fälle von Bronchitis crouposa“[6] publizierte.

Ab 1883 arbeitete er auf Betreiben seines Freundes Professor Theodor Billroth (1829-1894) als Primararzt an der Abteilung für innere Krankheiten im Rudolfinerhaus,[7] wo er auch in der Pflegeausbildung tätig war, die Pflegeschule unterstützte und als Mitglied dem Ausschuss des „Rudolfiner-Vereins“ angehörte.[8] Daneben hielt er noch Vorlesungen an der Medizinischen Fakultät zur „Medizinischen Propädeutik“ und „Physikalische Diagnostik“, und besaß eine private Arztpraxis. Am Rudolfinerhaus publizierte er u.a. 1884 „Ein (polemischer) Beitrag zur „Wasserbehandlung“ des Typhus abdominalis“, 1885 „Diagnostik der Rückenmarkskrankheiten“, 1886 „Ein Fall von `Fremitus hypochondriacus`“, 1887 „Die Modifikation der Bandwurmkur“, „Zwei Fälle von Hirnabscessen, beobachtet im Rudolfinerhause in Unterdöbling bei Wien. I. Metastatischer Hirnabscess nach Empyem“.

Bettelheim trat auch als Übersetzer von Fachliteratur aus dem Englischen in Erscheinung, darunter übersetzte er 1883 von R. Lepine „Die akute Pneumonie“,[9] sowie 1886 gemeinsam mit M. Scheimpflig die Monografie von W.R. Gowers, Diagnostik der Rückenmarkskrankheiten.[10]

Seine zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten finden sich in der Separata-Bibliothek sowie in der Neuburger-Bibliothek.

1884 arbeitete Bettelheim mit Sigmund Freud (1856-1939) zusammen, um den Einfluss von Elektrizität auf das Nervensystem zu untersuchen.

Weiters engagierte er sich als Mitglied im Verein für erweiterte Frauenbildung in Wien,[11] sowie im Asylverein für Obdachlose in Wien.[12]

Bettelheim war Träger des Ritterkreuzes des königlichen spanischen Ordens Isabella der Katholischen,[13] Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien und seit 1888 Mitglied der Leopoldina.[14]

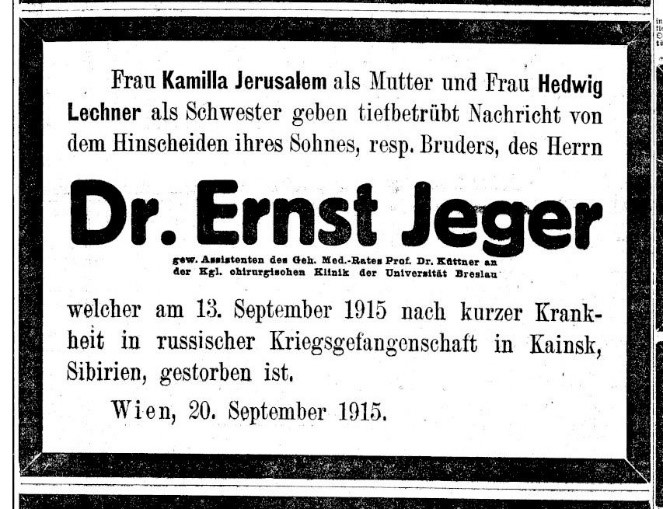

Todesanzeige, Neue Freie Presse, 27.7.1895, S. 20.

Karl Bettelheim verstarb am 27. Juli 1895 in Wien

Quellen:

UAW, Med. Fakultät, Nationalien/Studienkataloge, Sign. 134-0002, Bettelheim Karl (Nationalien Datum: 1862/63).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 182-21, Bettelheim Karl (Promotion Datum: 26.1.1866).

UAW, Med. DRKOLL 21.1.6 Bettelheim, Karl, Über zwei Krankheitsfälle (Luratio trumeri sinistri, Luratio trumeri sinistri), 1862.

UAW, Med. Fak., Doktoren-Kollegium der Med. Fak., Med. DrKoll., Prüfungsprotokoll des ersten Rigorosums am 16. Mai 1867 zum Dr. der Chirurgie, und das Abgangszeugnis der Univ. Wien für den Zeitraum 1861 bis 1865.

Friedhofsdatenbank der IKG Wien, Bettelheim Karl

Literatur:

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Gesellschaft der Ärzte Bibliothek, Sign.: GÄ-18260]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Referenzen:

[1] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 85, 1869, Sp. 1378.

[2] Wiener medicinische Presse, Nr. 9, 1868, S. 13.

[3] Wiener medicinische Presse, Nr. 9, 1869, S. 41.

[4] Wiener Zeitung, 3.12.1873, S. 6.

[5] Mittheilungen des ärztlichen Vereins in Wien, III, 1874, S. 14.

[6] Mittheilungen des ärztlichen Vereins in Wien, II, 1871, S. 23.

[7] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 50, 1882, Sp. 1510.

[8] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 18.4.1888, S. 4.

[9] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 51, 1884, Sp. 1547.

[10] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 47, 1885, Sp. 1444.

[11] Jahresbericht des Vereines für erweiterte Frauenbildung in Wien, 1889, S. 10.

[12] Wiener Zeitung, 25.6.1870, S. 6.

[13] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 50, 1882, Sp. 1495.

[14] Neue Freie Presse, 16.11.1888, S. 1.

Normdaten (Person): Bettelheim, Karl : BBL: 41840; GND: 136031218;

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 41840 (05. 09. 2023)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=41840

Letzte Aktualisierung: 2023 08 31