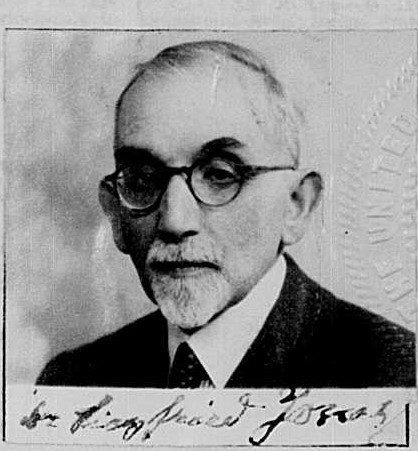

Berliner, Max – Chefarzt im Sanatorium Purkersdorf, Hietzing und Perchtoldsdorf, NS-Verfolgter

Autor: Walter Mentzel

Published online: 06.10.2023

Keywords: Max Berliner, Internist, Physikalische Medizin, Sanatorium Purkersdorf (Westend), Parksanatorium Hietzing, Waldsanatorium Perchtoldsdorf, NS-Verfolgter, Medizingeschichte, Wien

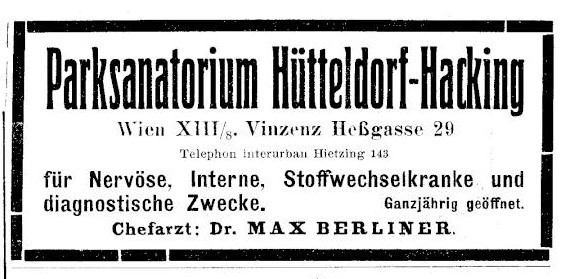

Max Berliner, geboren am 24. September 1883 in Sereth in der Bukowina (heute: Siret/Rumänien) als Sohn von Adolf Berliner (zirka 1849-1928) und Anette (1855-1930), lebte seit 1903 in Wien, wo er an der Universität Medizin studierte. Er war während des Studiums als Aspirant und Hospitant an der Internen Abteilung der Allgemeinen Poliklinik in Wien bei Professor Emil Ritter Stofella d’Alta Rupe (1935-1912)[1] und danach als Aspirant an der Universitäts-Kinderklinik bei Professor Theodor Escherich (1857-1911) tätig. Während dieser Jahre hielt er 1908 einen Vortrag vor der Gesellschaft für physikalische Medizin,[2] sowie 1909 vor der Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde in Wien.[3] 1909 publizierte er an der Kinderklinik „Ein Fall von Agenesie des Ober- und Mittelohrlappens der rechten Lunge mit Dextroversio cordis“ sowie im selben Jahr „Zur Prognose der Poliomyelitis anterior acuta“. Danach arbeitete er als Demonstrator an der Universitäts-Kinderklinik und im April 1910 erfolgte seine Ernennung zum Sekundararzt am Wilhelminenspital. Zuvor hatte er im Jänner 1910 sein letztes Rigorosum abgelegt und erhielt am 2. September 1910 seine Promotion. Neben seiner Facharztausbildung für Innere Medizin und physikalische Heilmethoden begann er als Assistenzarzt am Parksanatorium in Purkersdorf zu arbeiten, wo er 1912 zum Chefarzt bestellt wurde.[4] Im selben Jahr übernahm er die Geschäftsführung des Parksanatoriums Hütteldorf-Hacking.[5]

1913 erfolgte gemeinsam mit Gertrude Bien (1881-1940) seine Wahl zum Mitglied der Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde in Wien,[6] sowie seine Aufnahme in die Gesellschaft der Ärzte in Wien.[7]

Während des Ersten Weltkrieges überließ er zunächst einen Teil des Parksanatoriums für die Betreuung von Kriegsverletzten,[8] danach kam das Sanatorium als Evakuationsanstalt angegliedert an das Militärkommando Wien. Er selbst nahm zunächst als Landsturm-Assistenzarzt und ab 1916 als Landsturm-Oberarzt am Ersten Weltkrieg im Reservespital Nr. 16 in Wien 17 teil.[9] 1915 erhielt er das Ehrenzeichen zweiter Klasse vom Roten Kreuz mit der Kriegsdekoration als Auszeichnung.[10]

Nach dem Krieg führte er als Gesellschafter und Chefarzt das Parksanatorium in Hütteldorf-Hacking weiter. 1925 kam es zunächst zur Auflösung und zur Liquidation der Gesellschaft,[11] und danach zur Weiterführung als Betriebsgesellschaft unter einer neuen Geschäftsführung. Berliner behielt die Funktion eines Chefarztes bis 1927. In diesem Jahr übernahm er gemeinsam mit Karl Feiler (1874-1941) die Leitung des Sanatoriums Purkersdorf (Westend).[12]

1928 publizierte Berliner als Funktionär des Zentralverbandes der Heilstätten Österreichs den Artikel „Die Sanatorien Österreichs“.[13] 1932 erhielt er den Titel eines Medizinalrates verliehen.[14]

Im Dezember 1936 übernahm er wieder nach einer Änderung des Gesellschaftsvertrages neben seiner Funktion als Chefarzt die Geschäftsführung und Leitung des Parksanatoriums Hütteldorf-Hacking,[15] die er bis zum „Anschluss“ im März 1938 behielt. Danach kam es zur „Arisierung“ des Sanatoriums.

Weiters hatte er noch bis 1936 die Funktion eines Chefarztes in dem sich im Besitz von Oskar Mautner (1883-1944) befindenden Waldsanatoriums Perchtoldsdorf. Oskar Mautner war jüdischer Herkunft und wurde 1942 ins KZ Brünn-Theresienstadt/Terezin deportiert und 1944 im KZ-Dachau ermordet.[16]

Berliner war Mitglied der Freimaurer B’nai Brith, Loge Wahrheit.

Max und seine Ehefrau Gertrud, geborene Wendriner, mit der er seit 1920 verheiratet war, und sein in Wien am 3. April 1921 geborener Sohn Walter, waren wegen ihrer jüdischen Herkunft der NS-Verfolgung ausgesetzt. Max Berliner wurde nach dem „Anschluss“ von den Nationalsozialisten verhaftet. Seine rasche Freilassung erfolgte nur wegen des Einsatzes eines hohen Wiener Polizeioffiziers, dessen Sohn bei Berliner vor dem „Anschluss“ in ärztlich Behandlung stand. Unmittelbar danach gelang es ihm mit Unterstützung des Königs von Jugoslawien, Peter II Karađorđević (1923-1970), mit seiner Ehefrau und seinem Sohn die Ausreise nach Jugoslawien. Nach einigen Monaten übersiedelte die Familie nach Menton in Südfrankreich und ein Jahr später nach England, wo Max seine Tätigkeit als Arzt aufnahm.

Er verstarb am 29. März 1947 in Surrey in England.[17]

Seine Ehefrau Gertrud emigrierte 1948 in die USA. Walter Berliner wurde nach Kriegsausbruch zunächst als „enemy alien“ auf der Isle of Man und danach in Bombay in Indien interniert. Nach seiner Freilassung emigrierte er im August 1941 mit der SS President Grant nach New York, wo er nach dem Krieg die das KZ Auschwitz und Bergen Belsen überlebende und 1947 in die USA emigrierte Lillian (10.12.1928 Cluj/Rumänien) heiratete. Die Geschichte der Familie Berliner und die Umstände ihrer Flucht hielt Lillian Berliner in ihrem 2009 erschienenen Buch „And The Month Was May. A Memoir“ fest.

Quellen:

Matriken der IKG Wien, Trauungsbuch, Max Berliner.

UAW, Med. Fakultät, Nationalien/Studienkataloge, Sign. 134-0590, Berliner Max (Nationalien Datum: 1906-07).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 196-0023, Berliner Max (Rigorosen Datum: 18.1.1910).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 190-1021, Berliner Max (Promotion Datum: 9.2.1910).

Arolsen-Archiv, Arolsen-Archiv, Inhaftierungsdokumente, Deportationen und Transporte, AJDC Berlin Kartei (Deportationen): Berliner Max.

Arolsen-Archiv, Arolsen-Archiv: Inhaftierungsdokumente, Deportationen und Transporte, AJDC Berlin Kartei (Deportationen): Berliner Gertrud.

Arolsen Archiv, Registrierungen und Akten von Displaced Persons, Kindern und Vermissten, Aufenthalts- und Emigrationsnachweise, Emigrationen, Passagierlisten und sonstige Zusammenstellungen über emigrierte Personen, DE Registrierungen und Emigration überwiegend aus Deutschland,DE I Zeitraum 1946-1952 (hauptsächlich IRO-Unterstützung) Berliner Walter.

Auswanderungskartei der IKG Wien, Berliner Max

Auswanderungskartei der IKG Wien, Berliner Walter.

National Archive (GB), Home Office: Aliens Department: Internees Index, 1939-1947, Internees at Liberty in the UK, Prisoners of War, 1715-1947, Max Berliner, 1939-1942.

New York Book Indexes to Passenger Lists, 1906-1942, NARA microfilm publication T612 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.), Berliner Walter.

New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957, NARA microfilm publication T715 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.), Berliner Walter.

New York, U.S. District and Circuit Court Naturalization Records, 1824-1991, Petitions for naturalization and petition evidence 1943 box 826, no 452901-453250, NARA microfilm publication M1972, Southern District of New York Petitions for Naturalization, 1897-1944. Records of District Courts of the United States, 1685-2009, RG 21. National Archives at New York, Berliner Walter.

England and Wales Death Registration Index 1837-2007, Max Berliner.

Find a grave: Walter Berliner gestorben 17.8.1989 in New York.

Berliner Lillian, And The Month Was May. A Memoir, Bloomington 2009.

Literatur:

Berliner, Max: Ein Fall von Agenesie des Ober- und Mittelohrlappens der rechten Lunge mit Dextroversio cordis. Aus der k.k. Universitäts-Kinderklinik (Vorstand: Hofrat Prof. Dr. Th. Escherich). Sonderdruck aus: Wiener medizinische Wochenschrift. Wien: Verlag von Moritz Perles k.u.k. Hofbuchhandlung 1909.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Berliner, Max: Zur Prognose der Poliomyelitis anterior acuta. Aus der k.k. Universitäts-Kinderklinik (Vorstand: Hofrat Prof. Escherich). Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien, Leipzig: Wilhelm Braumüller k.u.k. Hof- und Universitäts-Buchhändler 1909.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Referenzen:

[1] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 1.8.1906, S. 8.

[2] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 9, 1908, Sp. 474.

[3] Wiener klinische Rundschau, Nr. 17, 1909, S. 263.

[4] Czernowitzer Tagblatt, 24.12.1912, S. 4.

[5] Wiener Zeitung, 25.12.1912, S. 788.

[6] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 32, 1913, S. 1995.

[7] Die Zeit, 16.4.1913, S. 5.

[8] Wiener Stadt- und Vorstadt-Zeitung, 27.7.1914, S. 4.

[9] Der Militärarzt, Nr. 14, 1916, Sp. 270; Wiener Zeitung, 27.8.1918, S. 2.

[10] Neue Freie Presse, 30.10.1915, S. 10.

[11] Wiener Zeitung, 18.7.1925, S. 447.

[12] Neues Wiener Journal, 15.6.1927, S. 9.

[13] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 13, 1928, S. 414-416.

[14] Wiener Zeitung, 6.3.1932, S. 1.

[15] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 42, 1936, S. 1184.

[16] https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/108984-oskar-mautner/ Stand: 03.10.2023; https://www.lettertothestars.at/himmelsbriefe8edd.html?s=1&opfer__id=48552 Stand: 03.10.2023

[17] Wiener klinische Wochenschrift, 1947, S. 551.

Normdaten (Person): Berliner, Max : BBL: 42165; GND: 1304990052;

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 42075 (06.10.2023)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=42165

Letzte Aktualisierung: 2023 10 06