Hermann, Josef – Primararzt am Krankenhaus Wieden, Betriebsarzt der Wienerberger Ziegelfabrik- und Baugesellschaft, Schriftsteller

Autor: Walter Mentzel

Published online: 25.01. 2024

Keywords: Primararzt Krankenhaus Wieden, Betriebsarzt Wienerberger Ziegelfabrik- und Baugesellschaft, Schriftsteller, Medizingeschichte, Wien

Josef Hermann wurde als Sohn des Weinhändlers Franz Hermann (1777-1825) und Josepha Buchta (1796-1870), als ältester von fünf Geschwistern, am 20. August 1817 in Golassowitz in Österreichisch-Schlesien (heute: Golasowice/Polen) geboren. In erster Ehe war er mit Susanne Peyer (1823-1843) und seit 1854 mit Anna von Gaugusch (1833-1911) verheiratet. Sein Sohn war der k.k. Hofapothekerbeamte Albert Hermann (1867-1947).

Hermann studierte an der Universität Wien Medizin und promovierte am 28. März 1843 zum Doktor der Medizin. Am 11. Februar 1844 erhielt er die Sponsion zum Magister der Chirurgie und Magister der Geburtshilfe. Danach arbeitete er als Arzt in der Gemeinde Inzersdorf bei Wien sowie im Bürgerspital in der Cäciliengasse 6 in Wien 1 (heute: Lobkowitzplatz).

Zwischen 1845 und 1846 gehörte er als Assistent der Lehrkanzel für Staatsarzneikunde und als Mitglied der Medizinischen Fakultät der Universität Wien an.

Chefarzt der Wienerberger Ziegelfabrik- und Baugesellschaft

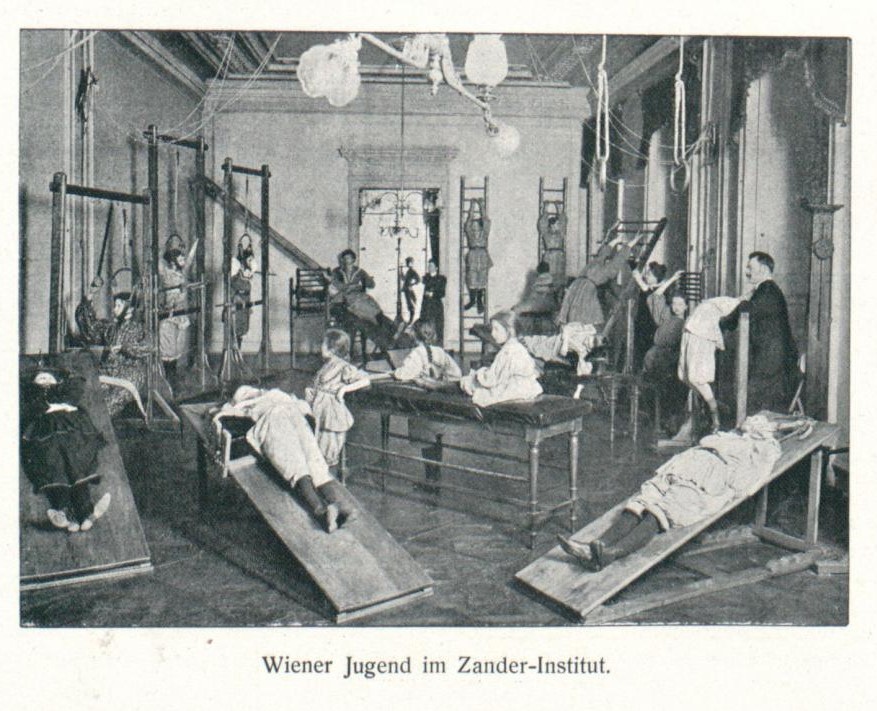

Seine erste selbständige berufliche Tätigkeit übte er seit spätestens 1846 als Arzt, Chirurg, Geburtshelfer und Zahnarzt in der von Alois Miesbach (1791-1857) 1820 erworbenen ersten staatlichen Ziegelei am Wienerberg mit zirka 4.000 Mitarbeitern aus. Später war er hier als Chefarzt des Krankenhauses „am Wienerberg“ der „Wienerberger Ziegelfabrik- und Baugesellschaft“ tätig.

Primarius im Krankenhaus Wieden und seine Syphilisbehandlung

Im Juli 1855 veröffentlichte Hermann eine 75-seitige Arbeit unter dem Titel „Medicinische Studien“, in der er die Gründe für seine Ablehnung des Quecksilbers als Heilmittel gegen Syphilis formulierte. Im Oktober 1855 trat Hermann in das Bezirkskrankenhaus Wieden ein, wo er, nachdem ihm durch einen Minister-Erlass von 25. Oktober 1855 die Bewilligung erteilt worden war, „unter commissioneller Kontrolle von Fachgenossen“ Syphilis zu behandeln, um den Beweis anzutreten, dass Mercur kein Heilmittel sei, bzw. selbst schwere Krankheiten verursacht.[1] Ein Jahr später publizierte er die Ergebnisse seiner Arbeit unter dem Titel „Die Behandlung der Syphilis ohne Mercur. Wissenschaftlicher Bericht über die Ergebnisse der unter commisssioneller Controlle von Fachgenossen der k.k. Bezirkskrankenhause Wieden im Jahr 1856 stattgefundenen Behandlung syphilitischer Erkrankter“. Darin wandte er sich gegen die zu dieser Zeit übliche Quecksilbertherapie und betrachtete die sekundäre konstitutionelle Syphilis als Wirkung des Quecksilbers. Seine Ansichten riefen u.a. von Ärzten wie Mathias Singer (1829-1912) von der Abteilung für Syphilis im Allgemeinen Krankenhaus Wien[2] heftigen Widerspruch hervor und stießen eine Debatte an, die er mit seinen Kritikern in Fachzeitschriften ausfocht.[3]

Mit Friedrich Lorinser (1817-1895), der ebenfalls zum Personalstand des Wiedner Spitals gehörte, und mit dem er 1845 die schädigende Wirkung von Phosphordämpfen bei der Zündholzherstellung auf die Knochen untersucht hatte, begründete er damit die „antimercurale Schule“. Am 27. Juli 1858 trat er mit Bestellung durch einen Ministerialerlass die provisorische Leitung der neu gegründeten Abteilung für Syphilis und Hautkrankheiten in das Bezirkskrankenhaus Wieden an,[4] und konnte nun Syphilis nach seinen Heilmethoden ohne Mercur und ohne Jod behandeln.[5]

In den nächsten Jahren publizierte er eine Reihe von Arbeiten, in denen er seine Theorien weiter vehement vertrat. 1859 veröffentlichte er dazu in der Wiener medizinischen Wochenschrift den Aufsatz „Zur Frage der Syphilisation“,[6] 1861 „Der constitutionelle Jodismus“, 1862 „Studien über Syphilis“, 1865 „Die Mercurial-Krankheiten und deren Verhältnisse zur Lustseuche“, 1868 schrieb er das Vorwort zu der von Robert Charles Drysdale (1824-1907) veröffentlichten Arbeit „Ueber die Behandlung der Syphilis und anderer Krankheiten ohne Quecksilber. Eine Sammlung von Beweisen, dass das Quecksilber eine Krankheitsursache, aber kein Heilmittel ist“. 1869 veröffentlichte er den Artikel „Die Syphilis und deren Behandlung vom Standpunkte der öffentlichen Administration,“[7] 1872 „Die Behandlung Syphilitischer in den öffentlichen in den öffentlichen Krankenhäusern Wiens mit besonderer Rücksicht auf die öffentlichen Fonde“,[8] 1875 „Über die Natur und Wesenheit der Syphilis und deren Behandlung ohne Mercus“,[9] 1889 „Es gibt keine constitutionelle Syphilis: ein Trostwort für die gesammte Menschheit“. Weiters publizierte er 1862 „Die Prostitution und die Syphilis“ und 1890 eine Artikelserie zur „Sanitätspolizei und Prostitution“.[10] Er sprach sich darüber hinaus auch gegen die Impfung bei Tollwut und Pocken aus.[11]

Im Herbst 1858 erschienen von ihm die „Studien über Krankheitsformen in Idria“ (1. Teil,[12] 2, Teil,[13] 3. Teil[14]), nachdem er im Oktober 1857 das Quecksilberwerk in der Krain besucht hatte, um die Auswirkungen des Quecksilbers auf die Gesundheit der Bergarbeiter zu untersuchen, 53 Jahre bevor 1910 Ludwig Teleky (1872-1957) hier seine Untersuchungen zu quecksilberbedingten Krankheiten anstellte. 1873 publizierte er dazu „Die Wirkungen des Quecksilbers auf den menschlichen Organismus“.

Am 15. September 1862 erfolgte seine Ernennung zum Primararzt an der Abteilung für Syphilis im Krankenhaus Wieden,[15] 1863 bekam er als Assistent Eduard Lewy (1838-1905) zugeteilt.

Im Jänner 1889 erfolgte seine Pensionierung am Bezirkskrankenhaus Wieden,[16] bis 1893 führte er noch seine private Arztpraxis zuletzt in Wien 9, Spitalgasse 5.

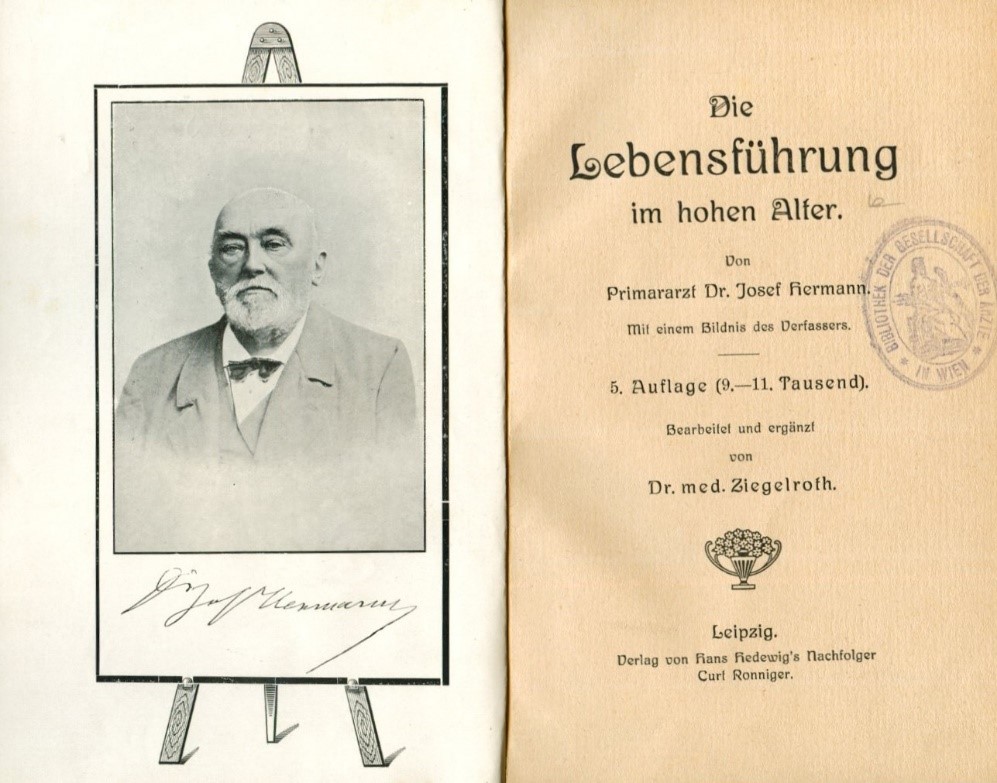

Hermann verfasste in seinen späteren Lebensjahren zwei Monografien 1886 die „Glückseligkeitslehre“, die als Gebrauchsanweisung zu einer bewussten Lebensführung als auch als Bauanleitung zur Entwicklung einer organisch aufgebauten Gesellschafts- und Staatsphilosophie gelesen werden kann, sowie 1902 „Die Lebensführung im hohen Alter“, die 1910 in der 5. Auflage erschien und neben Diätvorschlägen zahlreiche autobiografische Skizzen enthält.

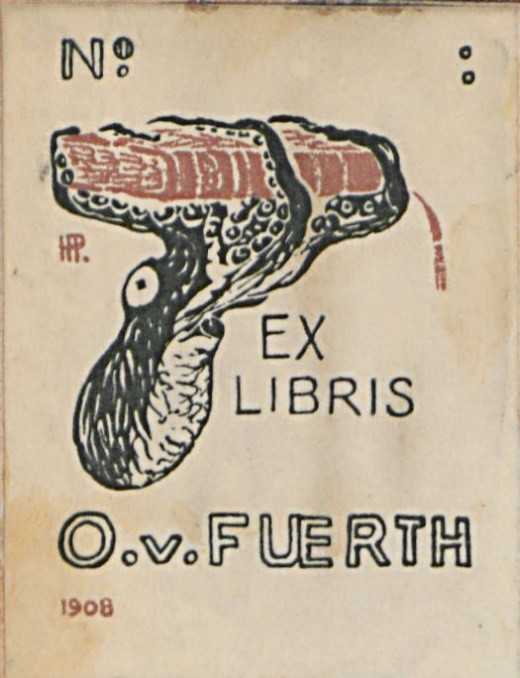

Exlibris Josef Hermann, aus: Die Lebensführung im hohen Alter, Leipzig 1910.

Hermann war seit 1888 Träger des Franz-Joseph-Ordens, den er für bürgerliche Verdienste verliehen bekam.[17] Er lebte bis zu seinem Tod auf einem von ihm 1850 erworbenen Grundstück in Inzersdorf Parzelle 26, und war zwischen 1879 und 1882 gewählter Mandatar im Gemeinderat von Inzersdorf.[18]

Josef Hermann verstarb am 12. Oktober 1902 in Inzersdorf bei Wien.

Quellen:

Trauungsbuch, Rk Erzdiözese Wien 23 Inzersdorf, 1854, Sign. 02-03; Folio 151, Hermann Josef.

Sterbebuch, Rk Erzdiözese Wien, Wien 23, Inzersdorf, 1902, Sign. 03-11, Folio 274, Hermann Josef.

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 170-91r, Hermann Josef (Rigorosum Datum 1842).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 176-265, Hermann Josef (Promotion Datum 28.3.1843).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 176-0170, Hermann Josef (Sponsion Datum 11.2.1844).

Freund Georg, Inzersdorf am Wienerberge. Historisch-topografische Darstellung des Ortes und seiner Bestandtheile vom Ursprunge bis in die neuste Zeit, 1882.

Literatur:

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 3436]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Gesellschaft der Ärzte Bibliothek, Sign.: GÄ-17715]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Gesellschaft der Ärzte Bibliothek, Sign.: GÄ-18264]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 61332]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 64038]

Referenzen:

[1] Zeitschrift der k.k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, Nr. 17, 1857, S. 273-182.

[2] Zeitschrift der k.k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, Nr. 11, 1857, S. 177-182; 23.3.1857, S. 193-199.

[3] Zeitschrift der k.k. Gesellschaft der Ärzte zu Wien, Nr. 11, 1857, S. 177-182; Nr. 17, 1857, S. 273-276.

[4] Die Presse, 8.8.1858, S. 3.

[5] Ärztlicher Bericht des k. k. Bezirks-Krankenhauses Wieden, 1858, S. 88.

[6] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 5, 1859, Sp. 67-71; Nr. 6, Sp. 84-86; Nr. 7, Sp. 101-104.

[7] Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 1.6.1869, S. 179-180.

[8] Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 26.11.1872, S. 589-590; 3.12.1872, S. 606-607; 17.12.1872, S. 638-639.

[9] Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 30.11.1875, S. 429-431.

[10] Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 2.9.1890, S. 417-418; 9.9.1890, S. 429; 16.9.1890, S. 442-443; 23.9.1890, S. 453-454; 14.10.1890, S. 489-490; 21.10.1890, S. 500; 28.10.1890, S. 511-512.

[11] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 48, 1864, Sp. 737-741. Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 12.12.1871, S. 409-410.

[12] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 40, 1858, Sp. 697-700.

[13] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 41, 1858, Sp. 713-717.

[14] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 43, 1858, Sp. 750-751.

[15] Wiener klinische Wochenschrift, Nr. 49, 1891, S. 931.

[16] Die Presse, 19.2.1889, S. 3.

[17] Wiener medizinische Wochenschrift Nr. 11, 1888, Sp. 378.

[18] Inzersdorf am Wienerberge. Historisch-topografische Darstellung des Ortes und seiner Bestandtheile vom Ursprunge bis in die neueste Zeit (Georg Freund, Bearbeiter), Inzersdorf am Wienerberge 1882, S. 74 und 142.

Normdaten (Person): Hermann, Josef: BBL: 43041; GND: 139899812;

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 43041 (25.01.2024)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=42676

Letzte Aktualisierung: 20240125