Restitution: Bücher aus der Bibliothek „Akademischer Verein jüdischer Mediziner“

Text: Dr. Walter Mentzel

An der Zweigbibliothek Geschichte der Medizin der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien konnten durch die systematisch durchgeführte Provenienzforschung zwei Bücher eruiert werden, die 1938 im Besitz des Akademischen Vereins jüdischer Mediziner und nach dem „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland von den Nationalsozialisten geraubt worden waren. Im November 2019 kam es nunmehr zur Restitution der beiden Bücher an die Rechtsnachfolger. Es handelt sich hierbei um folgende Titel:

Schaffer, Josef: Vorlesungen über Histologie und Histogenese nebst Bemerkungen über Histotechnik und das Mikroskop. Mit 589, zum Teil farbigen Abbildungen im Text und auf 12 lithograph. Tafeln. Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann 1920.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 9539]

Tandler, Julius: Lehrbuch der systematischen Anatomie. 2. Band. Die Eingeweide. Mit 285 meist farbigen Abbildungen. Leipzig: Verlag von F.C.W. Vogel 1923.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 3672/2]

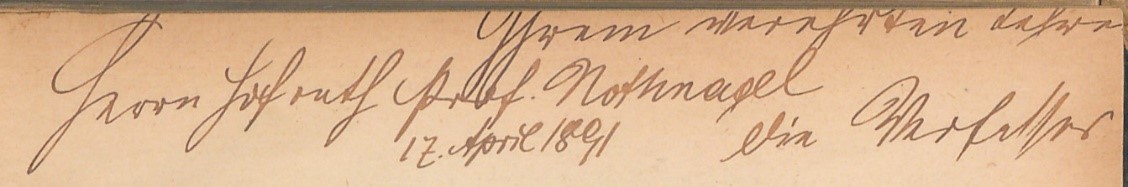

Die beiden als geraubt identifizierten Bücher enthalten auf den Titelblättern den Besitzstempel „AKADEMISCHER VEREIN JÜDISCHER MEDIZINER IN WIEN“.

Abb. 1 Besitzstempel aus: Schaffer: Vorlesungen über Histologie und Histogenese […]. Wien 1920.

Der Akademische Verein jüdischer Mediziner in Wien (AVJM) wurde am 14. Juli 1911 von den drei Medizinstudenten cand.med. Alfred Grünspan, cand.med. Siegfried Berl und Josef Krenberger bei der k. k. Statthalterei Niederösterreich angezeigt und nach Prüfung der Vereinsstatuten durch die Vereinsbehörde und der Polizeidirektion Wien am 31. August 1911 gebildet. Der Sitz Vereins wechselte bis 1938 mehrmals. Vor dem Ersten Weltkrieg befand sich sein Standort in Wien 9, Währinger Straße 13a, am anatomischen Institut, ab Juli 1913 in Wien 9, Garnisonsgasse 22 und danach in Wien 9, Währinger Straße 15, Alser Straße 26 und zuletzt bis 1938 in der Alser Straße 28.

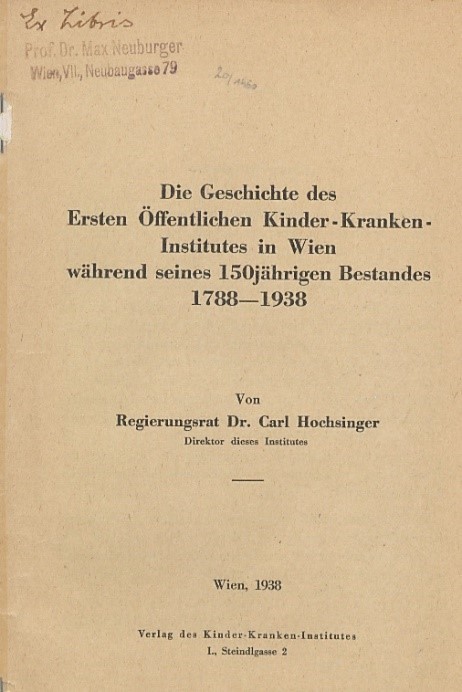

Abb. 2 Anstecknadel für Vereinsmitglieder „AVJM“: Wiener Stadt- und Landesarchiv (WStLA), M.Abt. 119, A32 – gelöschte Vereine, Zl. 229/1921 Akademischer Verein jüdischer Mediziner.

Die Ziele dieses Studenten-Vereines waren laut Statuten aus dem Jahr 1911:

„Förderung des Studiums während der Universitätszeiten durch Arbeitsvermittlung, Stipendiennachweis und Eintreten bei Bewerbungen um diese, eine eigene Bibliothek, ein eigenes Studierzimmer, Benefizien beim Einkauf von Büchern, Instrumenten und Utensilien, bei Bädern, Theatern und Konzerten wie Vorträgen, eigene Vorträge und Kurse: das ist unser wissenschaftliches, unser Arbeitsprogramm“

Der Verein begann schon mit seiner Gründung – wie es auch bereits in den Vereinsstatuten aus dem Jahr 1911 vorgesehen war – mit dem Aufbau einer Bibliothek und betrieb eine eigene Bibliotheksverwaltung. 1921 kam es zur Eingliederung des Vereins als medizinische Sektion (Zweigverein) in den Gesamtverband jüdischer Hochschüler Österreichs Judäa, und 1924 änderte der Verein seinen Namen in Akademischer Verein jüdischer Mediziner – (Medizinische) Sektion des Gesamtverbandes jüdischer Hochschüler Judäa. Damit galt er als offizielle Vertretung der jüdischen MedizinerInnen gegenüber den Universitätsbehörden.

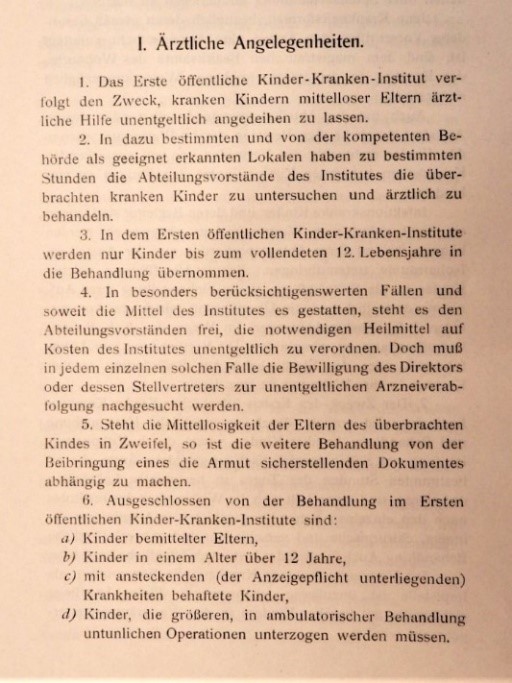

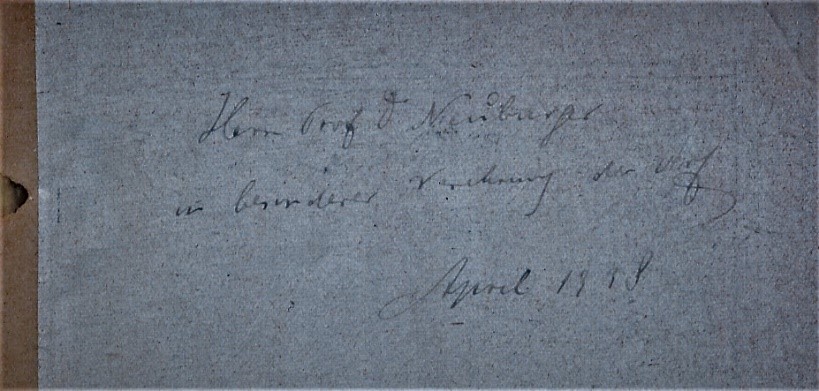

Abb. 3 Wiener Stadt- und Landesarchiv (WStLA), M.Abt. 119, A32 – gelöschte Vereine, Zl. 229/1921 Akademischer Verein jüdischer Mediziner.

Die Auflösung des Vereines ab dem März 1938

Der „Akademische Verein jüdischer Mediziner“ wurde am 13. September 1938 auf Antrag des Reichskommissars für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich bestellten Stillhaltekommissars für Vereine, Organisationen und Verbände gemäß § 3 des Gesetzes über die Überleitung und Eingliederung von Vereinen, Organisationen und Verbände vom 17. Mai 1938 behördlich für aufgelöst erklärt und mit Bescheid des Wiener Magistrates (MA 2) vom 23. September 1939 aufgelöst und im Vereinskataster gelöscht.

Im August 1938 kam es durch den ehemaligen Obmann Emil Katz zur Anmeldung und durch die Gestapo zur Erfassung des Vereinsvermögens. Zum Vermögen gehörte neben der zirka 2.000 Bänder umfassenden Fachbibliothek, Lernmittel wie Mikroskope. Der Verein wurde aufgelöst und ihm durch die NS-Behörden das Vermögen entzogen. Im Jahr 1939 befanden sich am früheren Standort des Vereines bereits die Lokalitäten des Sturmheims der SA 3/3 und der NSDAP-Ortsgruppe Alservorstadt.

Die letzten gewählten Mitglieder der Vereinsorgane 1937/38

Die letzte vor dem „Anschluss“ im März 1938 abgehaltene Generalversammlung des „Akademischen Vereins jüdischer Mediziner“ – in der es auch zur Wahl der Vereinsorgane kam – fand am 16. November 1937 statt und wurde am 20. November 1937 durch das Dekanat der Medizinischen Fakultät der Universität Wien bestätigt. Dieser letztmalig gewählte Vorstand setzte sich aus folgenden Personen zusammen, die gleichzeitig auch die Vereinsorgane bildeten.

Obmann: Dr. med. Emil Katz (*27.1.1912, Millic/Rumänien) war 1938 in Wien 2, Große Sperlgasse 18, wohnhaft. Er promovierte am 9.7.1937 zum Dr. der Medizin.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Promotionsprotokolle 1929-1941, Sign. 194, Zl. 3541, Katz Emil (Datum: 1937.7.9).

Erster Vize-Obmann: Dr. med. Heinrich (Hirsch) Heller (*6.10.1909 Solotnyky/Galizien) war 1938 in Wien 20, Klosterneuburgerstraße 67, wohnhaft. Er war zuvor von Mai bis November 1937 Obmann des Vereines.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938, Sign. 134, Zl. 1.080, Heller Heinrich.

Zweiter Vize-Obmann: Isidor Ten(n)enbaum (*20.12.1914 Wien) war 1938 Student an der Medizinischen Fakultät im 6. Semester inskribiert und in Wien 20, Rauscherstraße 15/51, wohnhaft.

Tenenbaum gelang die Flucht vor den Nationalsozialisten.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938. Abgangszeugnis vom 8. Juni 1938.

Kassier: Dr. med. Fritz (Friedrich) Haberfeld (*1904 Wien) war 1938 in Wien 19, Sieveringerstraße 175, wohnhaft.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938, Sign. 134, Zl. 1006.

Schriftführer: Harry Prinz (*16.9.1918 Wien) war im Wintersemester 1937/38 an der Medizinischen Fakultät im 3. Studiensemester inskribiert und 1938 in Wien 20, Wallensteintraße 49/11, wohnhaft. Ihm gelang die Flucht vor den Nationalsozialisten.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938.

Ferner waren im Ausschuss des Vereines die Studenten:

Martin Manfred Goldenberg (*30.7.1917 Wien) lebte 1938 in Wien 1, Schottenring 9/14 und war im Sommersemester 1938 an der Medizinischen Fakultät im 6. Studiensemester inskribiert.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938, Goldenberg Martin Manfred.

Dr. Artur Reinkraut

AUW, Med.Fak. Dekanat, Promotionsprotokoll 1929-1941, Sign. 194, Zl. 3.370, Reinkraut Artur (Datum: 1937.3.24).

Jakób Limon (*2.8.1916 Rozana/Polen, ermordet, 1940 Lodz) lebte 1938 in Wien 8, Josefstädter Straße 43/23 und war im Sommersemester 1938 an der Medizinischen Fakultät im 4. Studiensemester inskribiert (Abgangszeugnis vom 21. Juli 1938). Er wurde 1940 im Ghetto Litzmannstadt ermordet.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938, Limon Jakob.

Zygmunt Himmel (*30.7.1914 Drohobycz/Galizien) lebte 1938 in Wien 9, Lackierergasse1/2 und war im Wintersemester 1937/38 an der Medizinischen Fakultät im 8. Studiensemester inskribiert (Abgangszeugnis vom 6. Mai 1938). Seine Schwester Renate Himmel, die an der Philosophischen Fakultät studierte, wurde ebenfalls von der Universität Wien vertrieben.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938, Zygmunt Himmel.

Bruno Landesberg (*29.7.1918 Wien) lebte 1938 in Wien 14, Leyserstraße 1/15 und war im Sommersemester 1938 an der Medizinischen Fakultät im 4. Studiensemester inskribiert.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938, Landesberg Bruno.

Paul Prager (*18.2.1917 Przemysl/Galizien) lebte 1938 in Wien 6, Kasernengasse 15 und war im Sommersemester 1938 an der Medizinischen Fakultät im 6. Studiensemester inskribiert.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938, Prager Paul.

Heinz Grünberger (*21.7.1919 Wien) lebte 1938 in Wien 9, Liechtensteinstraße 56/13 und war zuletzt im Sommersemester 1938 an der Medizinischen Fakultät im 2. Studiensemester inskribiert. Es gelang ihm gemeinsam mit seinem Vater, dem Arzt Dr. Egon Grünberger, die Flucht nach Palästina.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938, Grünberger Heinz.

Adolf Arnold Fischer (*13.10.1916 Wien) begann im Semester 1930/31 mit dem Studium der Medizin an der Universität Wien. Er war 1938 in Wien 9, Sechsschimmelgasse 18 wohnhaft. Er war zuletzt im Sommersemester 1938 an der Medizinischen Fakultät im 7. Studiensemester inskribiert.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938, Fischer Arnold. AUW, Nationale – Phil, 1937-1938, Rektorat GZ. 722/II/ 1937/38.

Viktor Sonnenschein (später: Victor G. Sonnen) (*8.5.1914 Wien) lebte 1938 in Wien 14, Mariahilfer Straße 223 und war im Sommersemester 1938 an der Medizinischen Fakultät im 10. Studiensemester inskribiert. Er flüchtete über die Schweiz nach Frankreich und kehrte wieder in die Schweiz zurück, wo er sein Studium an der Universität Basel abschloss. 1952 emigrierte er in die USA aus.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938, 1934/35, Sign. 134, Zl. 1.063, Sonnenschein Viktor.

Als weitere Mitglieder des Vereines, die im Mai 1937 zu Vereinsorgane gewählt wurden und im November 1937 wieder ausschieden, konnten eruiert werden:

Salomon Strauber (*23.2.1912 Potok Zloty/Polen) war 1938 in Wien 16, Gaullachergasse 11/9 wohnhaft und zuletzt im Sommersemester 1937 an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien im 10. Studiensemester inskribiert (Absolutorium ausgestellt am 3. November 1938). Strauber bereitete sich im Sommerstemester 1838 auf seine Abschlussprüfungen (Rigorosen) vor. Er konnte noch sein Studium abschließen und promovierte am 31. Oktober 1938 im Rahmen einer ‚Nichtarierpromotion‘. Gleichzeitig wurde ihm ein Berufsverbot ausgesprochen. Strauber wurde am 12. Oktober 1941 im Konzentrationslager Zasavica bei Šabac/Serbien ermordet.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Promotionsprotokolle 1929-1941, Sign. 194, Zl. 4.170, Strauber Salomon (Datum: 1938.10.31).

Marcel Kawalek (*23.2.1913 Zborow/Galizien kam im Alter von 12 Jahren mit seiner Familie nach Wien und lebte 1938 in Wien 8, Alser Straße 69/8. Nach der Ablegung der Reifeprüfung am Reformgymnasium in Wien 8 begann er im Wintersemester 1932/33 mit dem Studium der Medizin an der Universität Wien. Zuletzt war er im Wintersemester 1937/38 im 10. Studiensemester inskribiert (Absolutorium ausgestellt am 3. November 1938) und konnte sein Studium am 31. Oktober 1938 noch im Rahmen einer ‚Nichtarierpromotion‘ abschließen. Sein Zwillingsbruder Roman Kawalek, der auch an der Medizinischen Fakultät studierte, konnte sein Studium an der Universität Wien ebenfalls im Rahmen einer ‚Nichtarierpromotion‘ abschließen. Marceli Kawalek arbeitete von 21.12.1938 bis 20.7.1939 unentgeltlich als Arzt im Rothschildspital. Gemeinsam mit seinem Bruder gelang ihm Ende Juli 1939 die Flucht nach London/Großbritannien. Seine Eltern wurden im Holocaust ermordet. Marceli Kawalek emigrierte später weiter in die USA und arbeitete als Kinderpsychiater in Kalifornien. Er starb am 12. März 1966 in San Diego, Kalifornien/USA.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Promotionsprotokolle 1929-1941, Sign. 194, Zl. 4.149, Kawalek Marcel (Datum: 1938.10.31).

Otto Kauder (*15.9.1913 Wien) war 1938 in Wien 8. Bennogasse 28 wohnhaft und zuletzt im 10. Semester an der Medizinischen Fakultät inskribiert (Absolutorium ausgestellt am 3. November 1938). Er flüchtete 1939 in die USA. Er konnte sein Studium am 31. Oktober 1938 im Rahmen einer ‚Nichtarierpromotion‘ abschließen und erhielt gleichzeitig Berufsverbot. Er arbeitete bis zu seiner Flucht aus Österreich im Wiener Rothschildspital der Israelitischen Kultusgemeinde als Hospitant. 1939 gelang ihm die Flucht über Frankreich in die USA (New York/NY). Nach der Absolvierung eines Kurses in Allgemeinmedizin an der University of Wisconsin Kurse und eines Praktikum am St. Joseph’s Hospital in Wisconsin ließ er sich 1940 als Arzt in Illinois nieder und wurde 1941 praktischer Arzt in Shelbyville, Illinois/USA. Zwischen 1942 und 1946 diente er als Soldat der US Army im Zweiten Weltkrieg in Europa. Er war Mitglied der American Medical Association, der Illinois State Medical Society, der Shelby County Medical Association und Mitarbeiter am Shelby County Memorial Hospital. Otto Kauder starb im Dezember 2003.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Promotionsprotokolle 1929-1941, Sign. 194, Zl. 4.148, Kauder Otto (Datum: 1938.10.31).

Leopold Siberd (*3.4.1913 Wien) lebte 1938 in Wien 1, Kärntner Ring 2 und war zuletzt im Wintersemester 1937/38 an der Medizinischen Fakultät im 10. Studiensemester inskribiert (Absolutorium ausgestellt am 1. Juni 1938, Wintersemester 1937/38 wurde ihm am 21. Mai 1938 als gültig angerechnet).

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938, 1934/35, Sign. 134, Zl. 1.192, Siberd Leopold.

Jakob Chaim Szmuszkowicz. Szmuszkowicz (*25.12.1917 Lodz/Polen) Er lebte 1938 in Wien 9, Wasagasse 20/12 und war zuletzt im Wintersemester 1937/38 an der Medizinischen Fakultät im 3. Studiensemester inskribiert (Abgangszeugnis vom 20. Mai 1938, Wintersemester 1937/38 wurde ihm am 12. Februar 1938 als gültig angerechnet). Ihm gelang die Flucht vor den Nationalsozialisten.

AUW, Med.Fak. Dekanat, Nationalien/Studienkataloge 1862-1938, Szmuszkowicz Jakob Chaim.

Quellen:

Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Archiv der Republik (AdR), ZNsZ, Stillhaltekommissar Wien (Stiko Wien), 31-M3 Akademischer Verein jüdischer Mediziner.

Wiener Stadt- und Landesarchiv (WStLA), M.Abt. 119, A32 – gelöschte Vereine, Zl. 229/1921 Akademischer Verein jüdischer Mediziner.

Archiv der Universität Wien (AUW) , Dekanat Med.Fak., Zl. 445/1938 Akademischen Verein jüdischer Mediziner – Bekanntgabe des neugewählten Ausschusses.

Archiv der Universität Wien (AUW), Akademischer Senat, Sonderreihe des Akademischen Senates: Vereine. Darin:

Senat S 164.120 Akademischer Verein jüdischer Mediziner, 1910-1927, SZ. 1.447/1910-1911

und S. Zl. 329/1913-1914.

Senat S 163.32 Akademischer Verein Jüdischer Mediziner, 1937.11.27.

AUW, Med.Fak. Dekanat, 1929-1941, Sign. 134 und 194 sowie Nationalien/Studienkataloge 1862-1938.

Die Stimme, 24.9.1937, S. 8.

Die Stimme, 1.10.1937, S. 6.

Namentliche Erfassung der österreichischen Holocaustopfer, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien.

Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Universität Wien.