Elias, Herbert – Professor für Innere Medizin an der I. medizinischen Klinik, Obmann des Vereins jüdischer Ärzte, NS-Verfolgter

Autor: Walter Mentzel

Affiliation: Medizinische Universität Wien, Universitätsbibliothek, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien, Österreich

Published online: 07.08.2023

Keywords: Herbert Elias, Internist, I. medizinische Klinik, Verein jüdischer Ärzte, NS-Verfolgter, Arzt, Wien, Medizingeschichte

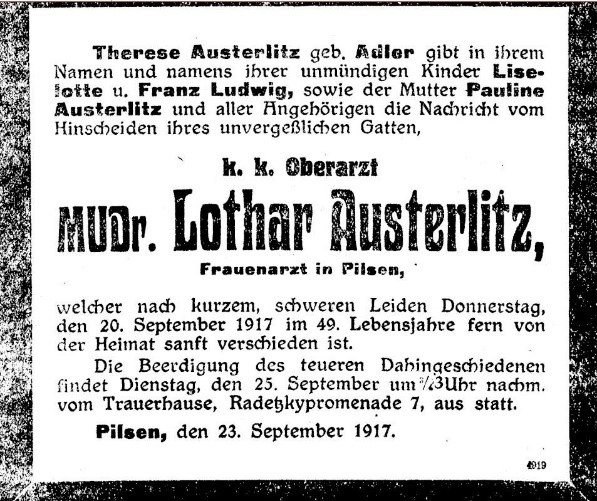

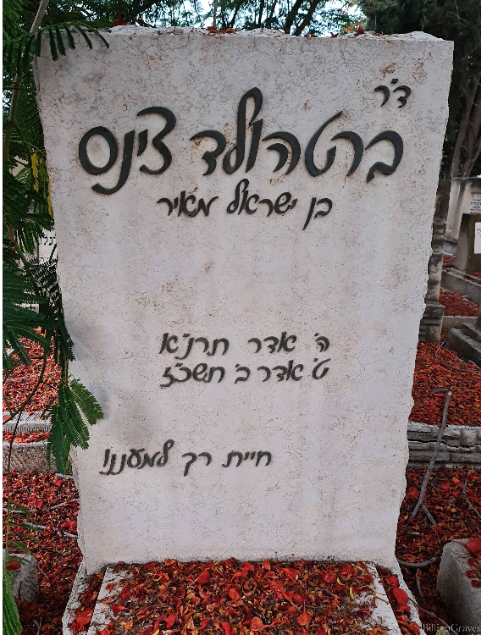

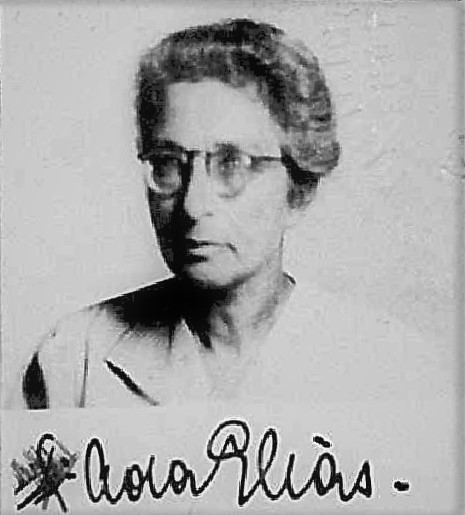

Herbert Elias wurde am 30. April 1885 als Sohn des Gerichtsadvokaten Salomon Elias (geb. 4.10.1841 Waag Neustadt, heute: Nové Mesto Nad Váhom/Slowakei, gest. 21.2.1935 Wien) und Helene Kauders (geb. 28.10.1854 Eisenstadt, gest. 15.7.1921 Wien) in Wien geboren. Seine Schwester Melita (geb. 28.10.1878 Wien, gest. 18.3.1938 Wien) war mit dem Mediziner Gabor Gabriel Nobl (geb. 12.10.1864 Steinamanger Ungarn, gest. 18.3.1938 Wien) verheiratet. Seine erste Ehe schloss er 1916 mit Ilse von Arnim, mit der er den Sohn und späteren Mediziner Kurt Elias (geb. 3.9.1918 Wien, gest. 1.3.2010 New York/USA) und die spätere Psychologin Hanna hatte. Seit 1936 war er mit der Medizinerin Ada Hirsch verheiratet.

Elias studierte an der Universität Wien Medizin, arbeitete schon während des Studiums am anatomischen Institut bei Emil Zuckerkandl (1849-1910) und beim Professor für physiologische Chemie Franz Hofmeister (1850-1922) in Straßburg und promovierte am 10. Mai 1909 in Wien. Danach begann er seine wissenschaftliche Laufbahn als Arzt und Mediziner an der I. medizinischen Klinik beim Internisten Carl von Noorden (1858-1944), wo er schon 1908 gemeinsam mit Otto Porges (1879-1967) und Hugo Salomon (1872-1954) die Arbeit „Theoretisches über Serumreaktion auf Syphilis“ publiziert hatte. Hier publizierte er noch vor dem Ersten Weltkrieg als Assistent eine Reihe von Arbeiten wie „Über die Rolle der Säure im Kohlenhydratstoffwechsel: Über Säurediabetes“, „Wärmestich und Nebenniere“, oder eine Studie aus dem Physiologisch-chemischen Institut in Straßburg „Über die Kohlensäurebildung im überlebenden blutdurchströmten Muskel“. 1910 erfolgte seine Ernennung zum Assistenzarzt der Reserve beim Infanterieregiment Graf Daun Nr. 56,[1] und 1913 zum Oberarzt.[2]

Seinen Militärdienst während des Ersten Weltkrieges leistete er als Kommandant des Epidemiespitales in Strzemieszyce[3] in Galizien, danach in Jedrzejow,[4] und in Beresteczke[5] ab. Dafür wurde er mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Ritterkreuz des Franz-Josef-Ordens am Bande des Militärverdienstkreuzes und dem Silbernen Signum laudis. 1918 publizierte er wieder in Wien an der I. medizinischen Klinik „Alkalitherapie bei komatöser Cholera: aus k. u. k. Epidemiespitälern des I. A. E. K. und aus der I. medizinischen Universitätsklinik in Wien“, „Zur Theorie der serologischen Reaktionen auf Fleckfieber. Bemerkungen zur Mitteilung von Dr. A. Felix: Ueber die angeblichen polyagglutinatorischen Eigenschaften des Serums Fleckfieberkranker“ und „Kriegskost und Diabetes. Eine therapeutische Studie“.

Nach dem Krieg nahm er seine Tätigkeit als Assistent von Professor Karl Wenckebach (1864-1940) an der I. medizinischen Klinik wieder auf. 1919 publizierte er hier „Zur Klinik und Pathologie der Grippe“.[6] Im selben Jahr wurde er nach seiner Habilitation zum Privatdozenten für innere Medizin ernannt,[7] 1929 erfolgte seine Ernennung zum a.o. Professor.[8] Neben seiner Tätigkeit an der I. medizinischen Klinik arbeitete er noch seit 1936 als Primararzt und Leiter der inneren Abteilung im Spital der Wiener Kaufmannschaft,[9] und ebenfalls seit 1936 neben Leo Hess (1879-1963) als Leiter der internen Abteilung im Spital der Kultusgemeinde Wien, dem Rothschild-Spital.[10] In den 1920er und 1930er Jahren erschienen von ihm zahlreiche Arbeiten, die sich heute in der Separata- und in der Neuburger-Bibliothek der Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin befinden. Darunter „Über die Rolle der Säure im Kohlenhydratstoffwechsel“, „Insulinschock und Zentralnervensystem“, „Insulinbehandlung“ oder „Die Zirkulationsgeschwindigkeit des Blutes bei Kranken mit Aorteninsuffizienz und mit Mitralstenose im kompensierten Zustande“. Mit Nikolaus Jagič (1875-1956) und Alfred Luger (1886-1938) war er 1922 Mitherausgeber und Mitverfasser des „Leitfaden der klinischen Krankenuntersuchung“.

Schon früh, seit spätestens 1911 war Elias in den volksbildnerischen Institutionen Wiens u.a. durch Vorträge im Volksbildungshaus Stöbergasse in Wien tätig. Weiters wirkte er als Vortragender in den internationalen Fortbildungskursen der Medizinischen Fakultät in Wien mit. Neben seinem Engagement im Wiederaufbaufonds Palästina,[11] gehörte er als Vorstandsmitglied dem Verein Mensa academica judaice an,[12] und unterstützte den Bund für Mutterschutz.[13] 1925 trat er der Freimaurerloge „Wahrheit“ der B’nai Brith in Wien bei. Im November 1936 erfolgte seine Wahl zum Obmann des Vereins jüdischer Ärzte, als Nachfolger von Ludwig Braun (1867-1936),[14] dessen Obmannschaft er bis März 1938 ausübte.

Elias war Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien, der Virchow und Pirquet Gesellschaft, der er auch als Präsident vorstand, sowie der Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde in Wien, wo er auch als Mitherausgeber dessen Organs, „Wiener Archiv für Innere Medizin“ auftrat.

Elias und seine Ehefrau Ada wurden wegen ihrer jüdischen Herkunft von den Nationalsozialisten verfolgt. Elias wurde am 22. April 1938 seines Amtes enthoben, seine Venia legendi widerrufen und von der Universität Wien vertrieben.

Elias und seine Ehefrau Ada gelang, so wie seinen beiden Kindern aus erster Ehe, die Flucht in die USA. In New York stand Elias als Präsident dem „American Council of Jews from Austria“ vor.[15] Seine Tochter Johanna Elias (1917-2011), verehelichte Kapit, die 1935/36 in Wien die Reichsanstalt für Mutter- und Säuglingspflege besucht und zuletzt an der Philosophischen Fakultät im 3. Studiensemester inskribiert und Psychologie und Kunstgeschichte studiert hatte, arbeitete in New York als Psychologin und Psychoanalytikerin. Sie verstarb am 9. Juni 2011. Sein Sohn Kurt Elias hatte im Wintersemester 1937/38 im 2. Semester an der Medizinischen Fakultät in Wien studiert und setzte ab 1941 am New York Medical College sein Studium fort. Er promovierte 1944 und arbeitete als Arzt in den USA, unter anderem für die österreichische Botschaft in New York. Er verstarb am 1. März 2010 in New York.

Herbert Elias verstarb am 29. Juli 1975 In New York.

Quellen:

Matriken der IKG Wien, Geburtsbuch 1885, Elias Herbert.

UAW, Med. Fakultät, Nationalien/Studienkataloge, Sign. 134-0594, Elias Herbert (Nationalien Datum: 1906/07).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 196-0102, Elias Herbert (Rigorosum Datum: 29.4.1909).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 190-0898, Elias Herbert (Promotion Datum: 10.5.1909).

UAW, Rektoratsarchiv, Akademischer Senat, Akten Sonderreihe, S. 304 Personalblätter, Senat S 304.218 Elias, Herbert (30.04.1885-1975; Innere Medizin).

ÖStA, AdR, E-uReang, VVST, VA, Zl. 10.616, Herbert Elias.

Gedenkbuch der Universität Wien: Elias Herbert, Johanna Elias, Kurt Elias.

Literatur:

Elias, Herbert, Salomon, Hugo und Otto Proges: Theoretisches über die Serumreaktion auf Syphilis. Aus der I. medizinischen Klinik in Wien (Vorstand: Prof. C. v. Noorden). Sonderdruck. Wien: 1908.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Elias, Herbert: Über die Rolle der Säure im Kohlehydratstoffwechsel. Über Säurediabetes. Aus der I. medizinischen Universitätsklinik in Wien. Sonderdruck aus: Biochemische Zeitschrift. Berlin: Verlag von Julius Springer 1913.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Elias, Herbert: Wärmestich und Nebenniere. Aus der I. medizinischen Klinik in Wien (Vorstand: Hofrat Prof. v. Noorden). Sonderdruck aus: Zentralblatt für Physiologie. Wien: 1913.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Elias, Herbert: Über die Kohlensäurebildung im überlebenden blutdurchströmten Muskel. Aus dem Physiologisch-chemischen Institut zu Straßburg. Sonderdruck aus: Biochemische Zeitschrift. Berlin: Verlag von Julius Springer 1913.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Elias, Herbert: Alkalitherapie bei komatöser Cholera. Aus k.u.k. Epidemiespitälern der I.A.E.K. und aus der I. medizinischen Universitätsklinik in Wien. Sonderdruck aus: Therapeutische Monatshefte. Berlin: Verlag von Julius Springer 1918.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Elias, Herbert: Zur Theorie der serologischen Reaktionen auf Fleckfieber. Bemerkungen zur Mitteilung von Dr. A. Felix: Ueber die angeblichen polyagglutinatorischen Eigenschaften des Serums Fleckfieberkranker. Aus der ersten medizinischen Klinik in Wien. (Vorstand: Prof. K. F. Wenckebach). Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien, Leipzig: Wilhelm Braumüller k.u.k. Hof- und Universitäts-Buchhändler 1918.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Elias, Herbert und Richard Singer: Kriegskunst und Diabetes. Eine therapeutische Studie. Aus der I. medizinischen Klinik Wien (Vorstand Prof. Dr. K.F. Wenckebach). Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien, Leipzig: Wilhelm Braumüller 1918.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Elias, Herbert und U. Sammartino: Über die Rolle der Säure im Kohlenhydratstoffwechsel. IV. Mitteilung. Die Beziehungen von Säure und Alkali zur Adrenalinglykosurie. Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik in Wien. (Mit 9 Abbildungen im Text) Sonderdruck aus: Biochemische Zeitschrift. Berlin: Verlag von Julius Springer 1921.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Elias, Herbert und J. Goldstein: Insulinschock und Zentralnervensystem (Insulin ein Diagnostikum zur Herddiagnose bei zerebromedullären Prozessen) Aus der I. Medizinischen Klinik in Wien (Prov. Leiter: Prof. Dr. O. Porges). Sonderdruck aus: Medizinische Klinik. Berlin: Verlag von Urban & Schwarzenberg 1932.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Elias, Herbert: Insulinbehandlung. Sonderduck aus: Wiener klinische Zeitschrift. Wien: Verlag von Julius Springer 1925.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Elias, Herbert und Rudolf Laub: Die Zirkulationsgeschwindigkeit des Blutes bei Kranken mit Aorteninsuffizienz und mit Mitralstenose im kompensierten Zustande. Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik in Wien (Vorstand: Prof. H. Eppinger). Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Verlag von Julius Springer 1935.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Elias, Herbert, Jagič, Nikolaus von und Alfred Luger: Leitfaden der klinischen Krankenuntersuchung. Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1922.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 66903]

Referenzen:

[1] Wiener Zeitung, 19.6.1910, S. 2.

[2] Neue Freie Presse, 4.5.1913, S. 57.

[3] Wiener Zeitung, 2.5.1915, S. 2.

[4] Wiener Zeitung, 11.9.1915, S. 1.

[5] Neue Freie Presse, 21.10.1915, S. 9.

[6] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 8, 1919, Sp. 393-400.

[7] Neue Freie Presse, 27.6.1919, S. 8.

[8] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 23, 1929, S. 763.

[9] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 16, 1936, S. 451; Der Tag, 1.4.1936, S. 4.

[10] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 27-6.1936, S. 9.

[11] Der Tag, 5.11.1936, S. 8.

[12] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 12.5.1935, S. 12.

[13] Mitteilungen des Österreichischen Bundes für Mutterschutz, H. 3, 1914, S. 8.

[14] Der Tag, 25.11.1936, S. 7.

[15] Wiener Kurier, 14.8.1947, S. 2.

Normdaten (Person): Elias, Herbert : BBL: 41629; GND: 1132202329;

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 41629 (07.08.2023)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=41629

Letzte Aktualisierung: 2023 08 07