Das ‚Narrentürmchen‘ – eine Metapher.

SALUTI ET SOLATIO AEGRORUM. JOSEPHUS II. ANNO DOMINI MDCCLXXXIV

Den höchsten Punkt des Narrenturms krönte ein Türmchen. Verspielt oktogonal, einem Sehnendach aufreitend und ‚gen Himmel weisend‘ – mit vergoldeter Spitze. Krönung von mancherlei Merkwürdigkeiten aus der Zeit des ‚aufgeklärten‘ Absolutismus. Die ~ runde Form des Turmes – ‚Revolutionsklassizismus‘, sei ein Symbol des Tollen: „tourner la tete“ (WiKliWo1886, 10).

Josef der Zweite stieg ‚mehrmals pro Woche‘ hinauf, ganz nach oben, zu seinem geliebten Karbäuschen – einem ‚Altan‘, ungeachtet des ‚odeur degoutante‘ (Sprache des Hofes) oder ‚Ogue‘ (vox populi bzw. – miserae plebis) um dort Beobachtungen zu machen. Sogar seine Privatschatulle stellte er zur Verfügung für diese Lieblings – Idee, den Narren-‚Guglhupf‘ – es war die Börse eines Mannes, welcher nicht um seiner Freigiebigkeit willen gerühmt wurde. Eine unfreiwillig komische Episode vom Spittelberg (gut erfunden?) illustriert dies.

In den Annalen wurde er zum ‚Erfinder‘ des Narrenturms gemacht. Jede Phase des Bau-Fortschrittes wurde von Allerhöchster Seite akribisch überwacht. Dennoch schlichen sich einige dumme Fehler ein – nicht viel anders als heute, ‚Pfusch am Bau‘. Jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass vielleicht Absicht dahintersteckte: Schon Baumeister der Antike verbargen kleine Fehler in ihren ansonsten vollkommenen Aedifizien um die Götter nicht zu erzürnen.

„Wie eine riesige Maschine funktioniere der Staat“ (Josef II. an Staatskanzler Kaunitz). „Diese Normen leiten sich direkt von Gott ab. Der Verwalter dieser göttlichen Ordnung sei der Kaiser, Erster nach Gott und – Erster im Narrenturm (lt. Inschrift). „Ein so gewaltiges Uhrwerk sei nur in Gang zu halten, wenn ein so mächtiges Gewicht wie die Persönlichkeit des Kaisers darauf wirke“ (J.P. Frank). Der Kaiser kultivierte seinen Wahn, ohne Rücksicht auf Verluste.

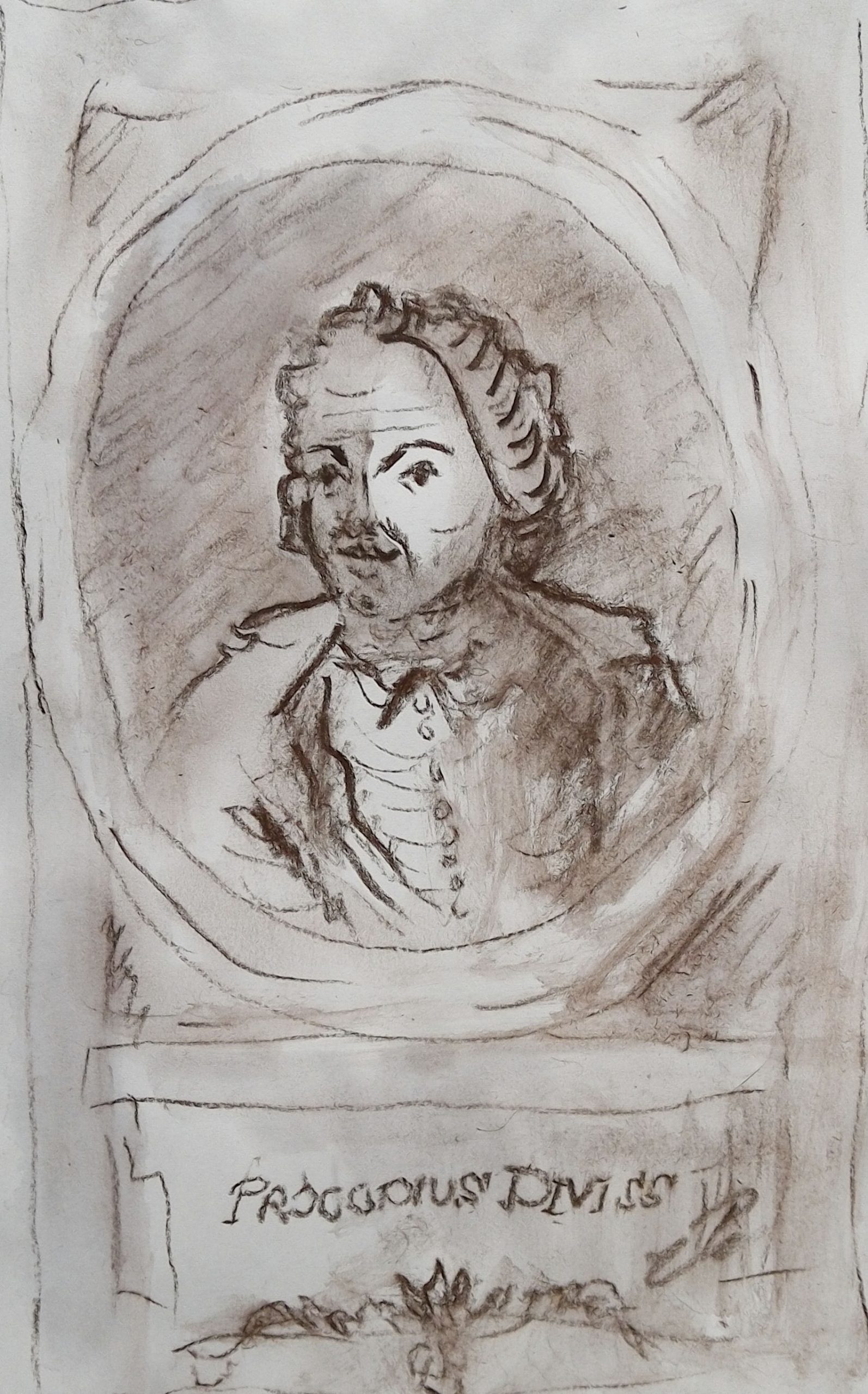

Blitz’ab’leiter: „Prokop Diviš (Pater Procopius Divisch) und seine Blitzableiter-Versuche waren Joseph II. bekannt. Am Modell des Narrenturmes, das vermutlich aus der Erbauungszeit stammt, ist ein Blitzableiter dargestellt. Die Reste des Blitzableiters sind in einer Art montiert, die zeigt, dass sie aus der Erbauungszeit 1783/1784 stammen.“

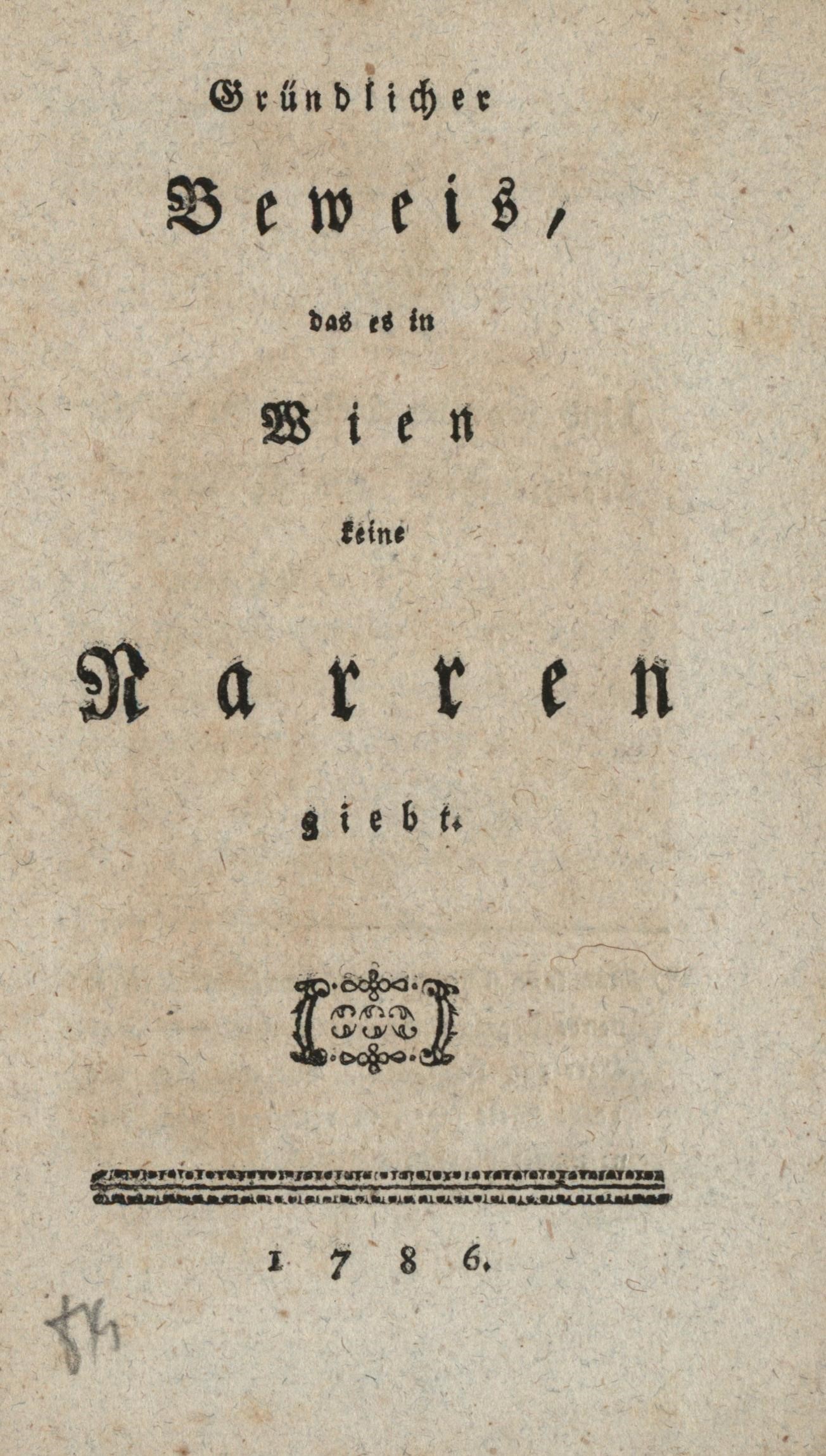

Abbildung: Wien Bibliothek im Rathaus, urn:nbn:at:AT-WBR-46993

„Es ist unklar, ob es sich tatsächlich um einen Blitzableiter oder um einen Blitzfänger (zu ‚Heilungszwecken‘ der Insassen) handelte. Es sieht so aus, als ob man Blitze in der Gebäudemitte geradezu einfangen wollte, weil man sich heilende Wirkungen auf die (geistig und seelisch) Kranken erwartete („elektrodynamische Brachialtherapie“). Man unterschied zwischen ‚heilbaren‘ und ‚unheilbaren‘ Irren. Die Unheilbaren verblieben im Narrenturm – im Sinne des aufgeklärten Vernunft-Denkens (sic) hielt Josef der Zweite in einem Hofdekret von 1781 fest, wen er im Gugelhupf unterzubringen gedachte.“

„Pro Zimmer waren 2 Patienten untergebracht, die zu Beginn keine Tür zum Verriegeln besaßen. Die „leisen“ Patienten durften sich in dem Gebäude frei bewegen, während die „lauten“, „tobenden“ und „unreinen“ Patienten in einzelne Zellen mit Bodenringen und Eisenketten zur Fixierung und Ruhigstellung „einquartiert“ wurden. Somit wurden hier ebenso wie im restlichen Allgemeinen Krankenhaus, eine Klassenunterscheidung (im Allgemeinen Krankenhaus gab es 4 Klassen) zwischen „braven“ und „bösen“ Patienten gemacht. Die „Bösen“ zählten hierbei zu den schweren, geisteskranken Fällen.

Trotz der barbarisch erscheinenden Unterbringung der Kranken stellte die Errichtung des Narrenturms eine Verbesserung in der Behandlung der „Irren“ dar. Erstmals wurden sie als Kranke und nicht als böse „Besessene“ angesehen. Doch dieser Fortschritt kam nur in kleinen Schritten. Erst im Jahre 1817, dreißig Jahre nach Bezug des Narrenturms, wurde ein leitender Arzt ernannt. Bis dahin wurden die Kranken von jungen Ärzten des Allgemeinen Krankenhauses mitversorgt. Das primäre Ziel war die Ruhigstellung der Insassen“ und abgesehen davon – Diäten, Hungerkur und Aderlässe als ‚Therapie‘.

Wasser: gab es keines. Schon gar nicht für den ‚Abtritt‘ – dieser war nicht an das Kanalnetz angeschlossen.

Luft: es dominierte Miasmen-ähnlich ein ‚Ogu(e)‘ – Alt-Wienerisch (verw. mit hautgout), strenges Bouquet

Akustik: ‚wildes Schreyen und Tosen, in der Nacht tobten sie am meisten‘.

Heizung: funktionierte auch nicht. Rauchgase und kalte Luft strömten in die Zellen.

Fenster: unverglast.

Die ominöse Zahl achtundzwanzig schwebt als eines von seltsam kryptischen Mysterien über dem Narrenturm. Leonardo Fibonacci (aka Leonardo da Pisa) steckt nicht hinter dieser Architektur-Geometrie, auch keine von ‚Irrationalen Höheren Zahlenphilosophien‘. Verschwörungsphantasien waren noch nicht en vogue, aber Rosenkreuzer zum Beispiel galten als ‚übliche Verdächtige‘. Zahlenmystik, Astrologie, Astral-Religion und Alchemie (nicht die übliche Goldmacher-‚Hexerei‘, sondern sogenannte ‚Transmutationen‘), Okkultismus und Aberglaube sowie absurde Privatoffenbarungen des ‚Mischmonsters‘ Klerus-Adel-Militär richteten Unheil aller Art an. ‚Lunatics‘ hängt als freie Assoziation mit dem Mond und seinen Phasen zusammen. Die Verbindung von ‚Mondbahn‘ und Krankheit erhielt den Terminus Technicus ‚Iatromathematik‘.

Die Verbindung zwischen Krankheit und dem Digitalen erinnert an Wundergläubigkeit und Aberglauben der dunklen Geschichte. Oktroyierte Unfehlbarkeit und absolute Allwissenheit künstlicher ‚Intelligenz‘ (KI) schuf eine treu eingeschworene und ständig wachsende Schar von ‚Aposteln‘. Der Werkzeug-Charakter der KI geriet allmählich in Vergessenheit und ‚Autonomie‘ wurde in alle möglichen Anwendungsgebiete hineininterpretiert. ‚Es‘ kann jedoch absolut nichts von sich aus, denn ‚res‘ unterscheidet sich wesentlich vom ‚ens a se‘. Es hat weder Selbst noch Ich, kein Bewusstsein, kein Gewissen, keine Ethik (Beispiel Killerdrohnen) und keine Moral. Ein Ding (KI) kann nicht von sich aus ‚autonom‘ agieren – „Du hast wohl recht, ich finde nicht die Spur von einem Geist – und alles ist Dressur „ Faust 1. Johann Wolfgang Goethe

„Die gesamte Geschichte durchzieht das Phänomen, dass Regierungen und Regierende eine Politik betreiben, die den eigenen Interessen zuwiderläuft.“

Barbara Tuchmann

Zukunft: Der Transformationsindex bewertet Qualität von Demokratie, Marktwirtschaft und Regierungsführung in 137 Entwicklungs- und Transformationsländern. Seit dem Jahr 2001 ist die Zahl der Autokratien höher (71) als die der Demokratien (67) (lt. Bertelsmann-‚BTI‘), wobei der Josefinische, der ‚aufgeklärte‘ Absolutismus als mildere Spielart ‚teratologischer‘ Politik- Entartungen einzuordnen wäre. Die ‚Big-Brother‘- Autokratien der Gegenwart verdienen keinerlei lobendes Attribut, weder aufgeklärt noch abgeklärt.

George Orwell mangelte es an Phantasie.

ZU ENDE GEDACHT: Dem Homo, vormals -sapiens, entglitt das Steuerruder. ‚Die Geister, die er rief‘, narren ihn. ( „Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los“. Zauberlehrling. Johann Wolfgang Goethe).

Theresianisch-Josephinische Reformen verdienen gewürdigt zu werden. Jedoch nicht unbedingt und nicht alle, denn aus Fehlern darf, besser – muss gelernt werden; siehe: „Einige Universitäten wurden zu Lyzeen herabgedrückt und die Forschung nicht gefördert“: ein entscheidender – ein wunder Punkt. Evidence Based Politics (EBP) wäre eine Option, etwa, analog zu der Evidence Based Medicine (EBM). Die Ära irrationaler Entscheidungen, basierend auf Autokratie-Ignoranz, neigte sich dem Ende zu. Sie wäre Geschichte – und mit ihr die Torheit der Regierenden – eine Zielvorstellung – ein frommer Wunsch.

Epilog: Für die ‚Leading Lunatics‘ dieses Planeten ließen sich Pracht und Herrlichkeit des legendären Wiener ‚Guglhupf‘ wiederherstellen, mit einem neuen Oktogönchen für den jeweiligen ‚Gang Leader‘. Selbst Imperator Josef II. als ‚Arbiter‘- ließe sich ersetzen, welch blasphemischer Gedanke – durch einen Roboter.

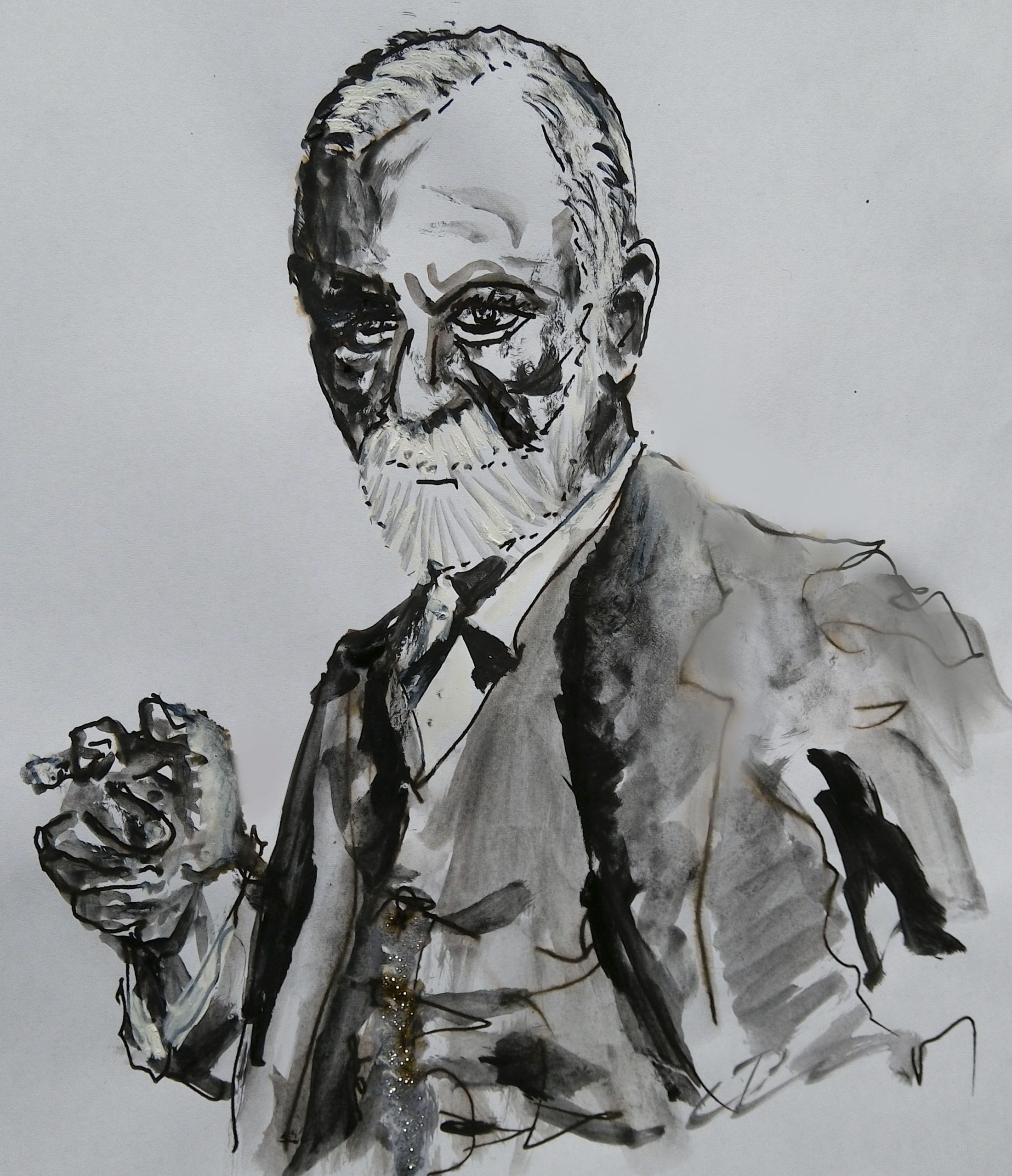

Dass Siegmund Freud einen der Räume des Narrenturms als Dienstzimmer nützte, wird überliefert. Ein gutes Omen? Dazu ein Aperçu des – trotzdem lachenden Viktor Frankl:

„Wenn es bei der Psychoanalyse nur ein bisserl schlechter wird, dann ist schon viel gewonnen.“ (pers. Mitteilung). https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=26794

Eine Tafel im Hause Gutenberggasse 13 (Gasthaus „Witwe Bolte”) erinnert: „Durch dieses Thor im Bogen ist Kaiser Joseph II. geflogen”, nachdem er gewisse Dienste in Anspruch nehmen wollte, sich aber zu knauserig zeigte. Es handelte sich hierbei jedoch um keine der geheimen Reisen des ‚Grafen von Falkenstein‘.

Sein Wahlspruch: „virtute et exemplo – Durch Tugend und Beispiel“

Autokratien: Tendenz steigend.

Demokratien: schwächeln

Teratologie: nicht kompensierbare Fehl-Entwicklungen, ‚Monströsitäten‘.

Oktogone: achteckigen Grundriss haben auch das Lusthaus und eine ‚Teufelskirche‘ in Wetzlas (NÖ): über geheime ‚alchemistische‘ Experimente – in Verbindung mit dem Kaiserhaus wurde berichtet.

Arbiter elegantiarum: Petronius

Arbiter stultorum: nomina sunt odiosa

Lit.:

www.tagblatt-wienerzeitung.at/nachrichten/zeitreisen/298956-Der-Blitzableiter-am-Narrenturm.html

Vitecek D (2023) der Wiener Narrenturm. Springer VS

www.archaeo-now.com/2020/04/19/der-narrenturm-ein-heim-f%C3%BCr-die-irren-wiens/

Tuchmann B (1984) THE MARCH OF FOLLY. FROM TROY TO VIETNAM. Knopf, NY (2001) Die Torheit der Regierenden S. Fischer

www.v-dem.net/publications/democracy-reports/

www.mdr.de/wissen/demokratie-autokratie-zunahme-weltweit-100.html

Sturmberger H (1957) Kaiser Ferdinand II. und das Problem des Absolutismus. Geschichte u. Politik

Sturminger W (1786) Gründlicher Beweis, das es in Wien keine Narren giebt. Wien ical.co/solution-

www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/titleinfo/1485867

Stohl A (2000) Der Narrenturm oder die dunkle Seite der Wissenschaft. Böhlau

Wolf HM (1995) Merkwürdiges aus dem alten Wien. Elbemühl

„Und woraus besteht die Welt: Mehrenteils aus Thoren“. Hagedorn

Gender: beyond

Interest: no conflict

******************************************

Einladung zur Veranstaltung

Medizin aktuell

Verkehrsmedizin – Prophylaktisches

Mittwoch, 25. Oktober 2023, 19:00 Uhr

Informationen und Programm: Einladung zur Veranstaltung PDF

******************************************

Weitere Beiträge »