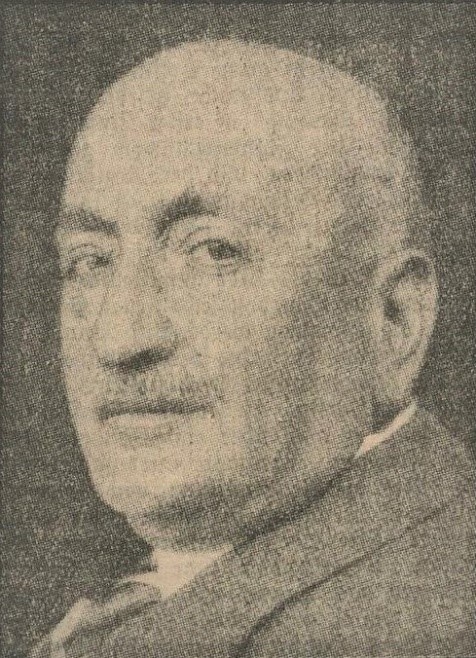

Békéss (Fried), Aladár (Alfred) – Bahn-Arzt, Leiter des bahnärztlichen Instituts für Elektro- und Heliotherapie in Wien, Vorkämpfer gegen den Alkoholmissbrauch, Wiener Gemeinderat, NS-Verfolgter

Text: Walter Mentzel

Aladár Alfred Békéss wurde am 13. Oktober 1868 in Raab (heute: Györ) in Ungarn unter dem Namen Alfred Franz Fried geboren. Nach seinem Austritt aus der IKG Wien im Jahr 1894 konvertierte er zum evangelischen Glauben (AB) und nahm den Namen Aladar Bekes an.

Békéss studierte an der Universität Wien Medizin und promovierte am 14. Juli 1891. Danach besaß er eine Arztpraxis in Wien 2, Praterstraße 11[1] und arbeitete als Assistent bei dem Direktor-Stellvertreter der Poliklinik, Professor Ludwig Mauthner (1840-1894), an der ophthalmologischen Abteilung. Hier publizierte er 1895 die Arbeit „Ein Fall von Wunddiphterie der Conjunctiva“ und 1898 „Zum 80. Geburtstage Semmelweiss (1.Juli 1898)“ sowie „Blepharorrhagia im frühesten Kindesalter“.

Bahn-Arzt

Seit 1899 arbeitete er zunächst als Augen- und Bahn-Arzt, danach als Bahn-Oberarzt in der Nordwestbahndirektion in Wien, und danach als Chefarztstellvertreter in der Direktion für die Linien der Staatsbahngesellschaft.[2] Daneben war er seit spätestens 1901 Obmann des Vereines der Bahnärzte der k.k. priv. Nordwestbahnen und der k.k. priv. südnorddeutschen Verbindungsbahn. Zuletzt war er noch bis 1932 Obmann der Landesgruppe Wien und Burgenland des Verbandes österreichischer Bahnärzte (VöB), bevor der Verband während des austrofaschistischen Regimes 1935 gleichgeschalten und in die berufsständischen Strukturen integriert wurde.

1912 entwickelte er im Rahmen seiner Tätigkeit als Bahn-Arzt sogenannte Rettungskästen zur Mitnahme von medizinischen Rettungsutensilien in Eisenbahnzügen für Notfallsituationen und Eisenbahnunfällen.[3] 1913 nahm er am Internationalen Kongress für Rettungswesen und Unfallverhütung in Wien teil.[4]

Daneben war er in der Volksbildung tätig, wie 1908 als Teilnehmer und Referent an der Enquete zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten[5] und am Kongress der Alkoholgegner in Wien,[6] sowie 1911 als Vortragender vor dem Neuen Wiener Frauenclub zum Thema Gesundheitsfragen.[7] Er war Mitglied der Österreichischen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in Wien.[8]

Vorkämpfer gegen den Alkoholmissbrauch

Sein Engagement gegen die Folgen des Alkoholmissbrauchs – vor allem innerhalb der Berufsgruppe der Eisenbahnbediensteten – nahm er sowohl in seiner Funktion als Bahn-Arzt, wo er auch als Präsident des 1906 gegründeten Eisenbahn-Alkoholgegner-Verbandes fungierte,[9] als auch in seinem Tätigkeitsbereich als Funktionär der Sozialdemokratischen Partei und Gewerkschafter wahr. Innerhalb der Strukturen der Sozialdemokratischen Partei widmete er sich diesem Thema als Referent – beispielsweise 1906 in der Ortsgruppe Leopoldstadt[10] – sowie in den Bildungsveranstaltungen der Arbeiterkammer im Jahr 1923.[11] Darüber hinaus war er in den Antialkoholorganisationen wie dem Arbeiterabstinenzbund aktiv,[12] vor allem aber als Mitglied und Obmann der innerösterreichischen Organisation[13] der Guttempler, die er auch einem breiteren Publikum durch seine Referententätigkeit u.a. 1927 im Rahmen der Aktion „Schutz der Jugend vor den Volksseuchen“,[14] oder 1928 vor dem Arbeiterabstinenten-Bund, näher zu bringen versuchte.[15]

1905 nahm er am Internationalen Antialkoholkongress in Budapest,[16] und Ende 1905 in Berlin am Kongress der „enthaltsamen Eisenbahner“ teil.[17] 1906 referierte er vor dem Wissenschaftlichen Club über „Alkohol und Eisenbahn“,[18] 1913 vor dem Reichsverband der Hebammen zum Thema „Alkohol und Mutter“,[19] und im Juli 1914 am 4. Österreichischen Alkoholgegnertag in Brünn.[20] 1906 erschien von ihm die Studie „Alkohol und Eisenbahn im Verlag der Zeitschrift „Eisenbahnhygiene“,[21] und 1908 „Die Prüfung des Sehorgans beim Eisenbahn- und Dampfschiffpersonal“.[22]

Auch in der Ersten Republik führte er im Rahmen seiner weiteren Tätigkeit als Bahn-Arzt seine Aktivitäten gegen den Alkoholmissbrauch weiter. 1923 wurde er vom Stadtschulrat als Referent bei Elternversammlungen an Schulen zu der vom Stadtschulrat initiierten Aktion zur Bekämpfung des Alkoholismus durch die Schule eingesetzt.[23] 1920 organisierte er eine Ausstellung am Nordwestbahnhof zum Thema „Alkoholismus und Geschlechtskrankheiten“,[24] und 1935 nahm er am Internationalen Eisenbahner-Alkoholgegner-Kongress in Wien teil.[25] 1927 publizierte er eine Artikelserie zur „Begutachtung von Unfallschäden“ in den Eisenbahnberufen aber auch der Passagiere bei Eisenbahnunfällen und der Problematik der Haftpflichtversicherung im Unfallsfall.[26]

In den 1920er Jahren errichtete er am Nordwestbahnhof eine Behandlungsstelle mit Elektro- und Bestrahlungsbehandlung,[27] woraus das Ambulatorium des bahnärztlichen Instituts für Elektro- und Heliotherapie bei der Krankenkasse der Österreichischen Bundesbahnen, Nordostdirektion entstand und dessen Leitung er überantwortet bekam.[28]

Nachdem er schon im Juli 1914 den Titel eines Sanitäts-Konsulenten erhalten hatte, erfolgte nach dem Ersten Weltkrieg seine Ernennung zum Sanitäts-Konsulenten der österreichischen Bundesbahnen. 1924 bekam er vom Bundespräsidenten den Titel eines Medizinalrates verliehen.[29] 1921 kandidierte er in der „Wirtschaftlichen Organisation“ der Ärzte Wiens.[30]

Wiener Gemeinderat

Auch sein politisches Engagement setzte er in der Ersten Republik fort, indem er 1919 bei den Gemeinderatswahlen für die Sozialdemokratische Partei im 20.Wiener Gemeindebezirk kandidierte. 1923 erhielt er als Ersatzmann für die Nachfolge des verstorbenen Rudolf Beer (1863-1923) ein Mandat für den Wiener Gemeinderat, das er bis 1924 behielt.[31] 1926 kandidierte er für die freien Gewerkschaften in der Arbeiterkammer Wien für die Sektion der Verkehrsangestellten,[32] 1929 war er innerhalb der Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien in der Sektion der Verkehrsangestellten vertreten, ebenso vertrat er die Arbeiterkammer Wien im Abstinentenbund.[33]

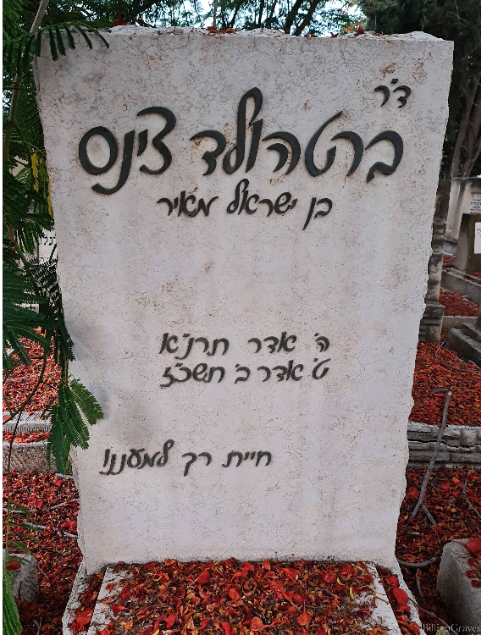

Békéss war 1938 in Wien 20, Wasnergasse 41 wohnhaft. Nach dem „Anschluss“ im März 1938 wurde er wegen seiner jüdischen Herkunft von den Nationalsozialisten verfolgt, und am 22. Juli 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er am 3. August 1942 ermordet wurde. 1943 wurde sein gesamtes Vermögen gemäß §1 der Verordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens im Lande Österreich vom 18.11.1938 (RGBl. I, S. 1620) zugunsten des Deutschen Reiches an die Finanzverwaltung eingezogen.

An ihn erinnert heute sein Name auf der am 10. März 1988 beim Sitzungssaal des Gemeinderates enthüllten Gedenktafel für die von den Nationalsozialisten ermordeten Mitglieder des Wiener Landtags und Gemeinderats im Wiener Rathaus.

Quellen:

UAW, Dekanat, Med. Fak., Nationalien/Studienkataloge, Sign. 134-4247, Fried Alfred (Nationalien Datum 1886/87).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 177-35b, Bekes Alfred (Fried) (Rigorosum Datum 1889).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 187-324 Bekes (früher Fried) Alfred (Promotion Datum 14.7.1891).

ÖStA, AdR, E-uReang, VVSt, VA, 35.054, Bekes Franz Alfred (Geburtsdatum13.10.1868).

Arolsen-Archiv:

Inhaftierungsdokumente, Deportationen und Transporte, Deportationen aus dem Gestapobereich Wien, Transport 33: Deportation von Wien nach Theresienstadt, 22.07.1942, Bekes Aladar Alfred.

Inhaftierungsdokumente, Lager und Ghettos, Ghetto Theresienstadt, Kartei Theresienstadt, Totenbuch, Bekes Alfred Aladar Franz.

Staudacher Anna L., «…meldet den Austritt aus dem mosaischen Glauben». 18000 Austritte aus dem Judentum in Wien, 1868-1914: Namen – Quellen – Daten, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2009.

Oswald Knauer: Der Wiener Gemeinderat 1861-1962, in: Handbuch der Stadt Wien, Wien 1953.

Literatur:

Békéss, Aladár: Ein Fall von Wunddiphterie der Conjunctiva. Sonderdruck aus: Wiener medizinische Wochenschrift. Wien: Verlag von Moritz Perles 1895.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Békéss, Aladár: Zum 80. Geburtstage Semmelweiss (1. Juli 1898). Sonderdruck aus: Klinisch-therapeutische Wochenschrift. Wien, Berlin, Leipzig: Rothschild 1898.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Békéss, Aladár: Blepharorrhagia im frühesten Kindesalter. Sonderdruck aus: Archiv für Kinderheilkunde. Stuttgart: Enke 1898.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Keywords:

Bekess Aladar, Bahn-Arzt, bahnärztlichen Instituts für Elektro- und Heliotherapie in Wien, Alkoholmissbrauch, Wiener Gemeinderat, NS-Verfolgter, Arzt, Medizingeschichte, Wien

[1] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 33, 1891, Sp. 1385.

[2] Österreichische Zeitschrift für Pharmacie, 7.12.1901, S. 1269.

[3] Feuerwehr-Signal, 5.10.1912, S. 15.

[4] Neue Freie Presse, 11.9.1913, S. 7.

[5] Illustriertes Wiener Extrablatt, 28.3.1908, S. 4.

[6] Der Fremdenverkehr, 27.9.1908, S. 9.

[7] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 24.1.1911, S. 13.

[8] Medizinische Klinik, Wochenschrift für praktische Ärzte, Nr. 15, 1908, S. 547.

[9] Verkehrszeitung, 20.11.1906, S. 6; Arbeiter Zeitung, 15.10.1908, S. 7.

[10] Arbeiter Zeitung, 25.11.1906, S. 11.

[11] Arbeiter Zeitung, 18.9.1923, S. 5.

[12] Arbeiter Zeitung, 27.12.1924, S. 7.

[13] Neue Freie Presse, 6.6.1913, S. 9.

[14] Kleine Volks-Zeitung, 16.2.1927, S. 4.

[15] Arbeiter Zeitung, 24.2.1928, S. 12.

[16] Neue Freie Presse, 16.9.1905, S. 31.

[17] Die Zeit, 28.12.1905, S. 7.

[18] Arbeiter Zeitung, 2.3.1906, S. 9.

[19] Arbeiter Zeitung, 9.9.1927, S. 11.

[20] Arbeiter Zeitung, 7.6.1914, S. 8.

[21] Eisenbahn- und Industrie, H. 13, 1906, S. 246.

[22] Internationale klinische Rundschau, Nr. 33, 1909, S. 521.

[23] Verordnungsblatt des Stadtschulrates für Wien, Nr. 32, 1923, S. 38.

[24] Arbeiter Zeitung, 13.8.1920, S. 6.

[25] Neues Wiener Tagblatt (Tagesausgabe), 1.9.1935, S. 9.

[26] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 35, 1927, S. 1139-1142; Nr. 36, 1927, S. 1194-1195.

[27] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 35, 1927, S. 1158.

[28] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 24, 1928, S. 764.

[29] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 6.5.1924, S. 9.

[30] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 18, 1921, Sp. 1171.

[31] Arbeiter Zeitung, 18.9.1923, S. 1.

[32] Arbeiter Zeitung, 11.6.1926, S. 6.

[33] Arbeiter Zeitung, 27.12.1934, S. 7.

Normdaten (Person) : Békéss, Aladár: BBL: 41263; GND: 1168179130;

Bitte zitieren als VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien, BBL: 41263 (14.06.2023); Letzte Aktualisierung: 2023 06 14

Online unter der URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=41263