Neudörfer, Ignaz Joseph – Chirurg und Militärarzt

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 16.04.2025

Keywords: Chirurg, Militärarzt, Privatdozent, Allgemeine Poliklinik, Medizingeschichte, Wien

Ignaz Joseph Neudörfer wurde am 15. März 1825 als Sohn von Moses Neudörfer (zirka 1797-?) und Anna (zirka 1797-1877), geborene Schlesinger, in Hlinik bei Bytca in Ungarn (heute: Hlinik nad Vahom/Slowakei) geboren. In erster Ehe war er mit Emma Emilie Lange (1845-1873) und in zweiter Ehe mit der aus Schlesien stammenden Anna Paulina Lange (1848-1926) verheiratet. Aus diesen Ehen stammten sechs Kinder, darunter der spätere Chirurg und Leiter des Krankenhauses in Hohenems in Vorarlberg, Artur Neudörfer (1877-1952). Neudörfer konvertierte während seines Studiums vom jüdischen zum katholischen Glauben.

Neudörfer studierte an der Universität Wien Medizin und promovierte am 3. August 1855 zum Doktor der Medizin und am 19. Jänner 1856 zum Doktor der Chirurgie. Nachdem er 1855 als Cholera-Aushilfsarzt nach Laibach entsandt wurde,[1] arbeitete er als Sekundararzt an der IV. Chirurgischen Abteilung im Allgemeinen Krankenhaus und zwischen 1857 und 1858 als supplierender Professor an der Chirurgenschule in Olmütz.[2] Darüber berichtete er in seiner 1858 erschienen Arbeit „Mitteilungen aus der chirurgischen Klinik in Olmütz“. Im Jahr 1857 veröffentlichte Neudörfer den Aufsatz „Der hydrostatische Apparat in der Chirurgie“, basierend auf einem im November 1856 gehaltenen Vortrag an der Akademie der Wissenschaften in Wien und im Jänner 1857 seinen in der Sektion für Physiologie und Pathologie der k.k. Gesellschaft der Ärzte gehaltenen Vortrag „Über Hydrocephalus externus chronicus aquisitus“.

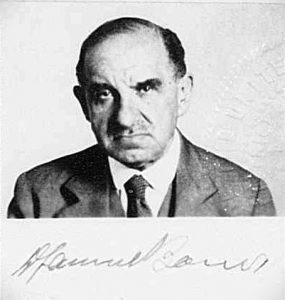

Neudörfer Ignaz: Josephinum – Sammlungen der Medizinischen Universität Wien

Solferino

Im Juni 1859 nahm Neudörfer als Oberarzt im Sardinischen Krieg an der Schlacht von Solferino teil und erhielt dafür das Ritterkreuz des Franz Josefs-Ordens.[1] Ein Jahr darauf wurde er zum Regimentsarzt ernannt.[2] Danach erfolgte 1860 seine Zuteilung zum Garnisonsspital Nr. 1 in Prag und seine Ernennung zum Privatdozenten der Chirurgie an der Universität Prag.

Deutsch-Dänischer Krieg 1864 – Chefarzt der kaiserlichen Armee in Mexiko

Im Jahr 1864 leitete er im Deutsch-Dänischen Krieg zunächst das Offiziers-Spital in Schleswig[3] und danach das Feldspital Nr. 12, wofür er das Ritterkreuz des königlichen Württembergischen Kron-Ordens erhielt.[4] Darüber berichtete er in seiner 63-seitigen Broschüre „Aus dem feldärztlichen Berichte über die Verwundeten in Schleswig“. Anschließend trat er im April 1864 als Chefarzt und Begleiter des späteren Kaisers Maximilian I. in die kaiserliche mexikanische Armee ein[5] und unternahm im Frühjahr 1864 zur Rekrutierung von Ärzten für die mexikanische Armee eine Reise durch Deutschland und die Schweiz.[6] In Mexiko organisierte er das Sanitätswesen in der Armee. Nach seiner Rückkehr nahm er 1866 wieder seinen Dienst in die k.u.k. Armee auf, wurde für seine Tätigkeit als Militärarzt in der kaiserlichen mexikanischen Armee zum Oberstleutnant Stabsarzt befördert[7] und richtete in Reichenberg eine Heilanstalt ein.

Garnisons-Spital Nr. 1 Wien

1867 wechselte Neudorfer vom Garnisons-Spital Nr. 1 in Prag in das Garnisons-Spital Nr. 1 nach Wien[8] und erhielt im selben Jahr die Militärdekoration des Offizierskreuzes des belgischen Leopolds-Ordens sowie das Offizierskreuz des mexikanischen Guadaloup-Ordens.[9]

Seine umfangreichen Erfahrungen als Kriegschirurg fanden ihren Niederschlag in dem von ihm verfassten dreibändigen „Handbuch der Kriegschirurgie“, das über Jahrzehnte als Standardwerk der Kriegschirurgie galt. Neudörfer publizierte darüber hinaus zahlreiche Aufsätze und Artikel in der medizinischen Fachpresse wie 1867 „Ueber die Grösse der abzutragenden Knochenstücke“[10] oder 1871 „Die Endresultate der Gelenksresektion“. Er führte eine Reihe von Neuerungen im militärischen Sanitätswesen ein, darunter eine von ihm konstruierte Feldtrage[11] sowie die Verwendung von Gips- und desinfizierenden Pulverbänden bei Schussverletzungen und die Gelenkssekretion bei Schussbrüchen. Weiters beschäftigte er sich mit Wundinfektionen. 1877 erschien dazu seine Monografie „Die chirurgische Behandlung der Wunden“, 1879 „Aus der chirurgischen Klinik der Militärärzte“, 1880 „Über Desinfektion im Kriege“, 1882 „Zur Chloroformnarkose“ und 1885 „Die moderne Chirurgie in ihrer Theorie und Praxis“.

Militär-Sanitätsreform-Kommission, Josephinum, Mitbegründer der Allgemeinen Poliklinik

Zunächst erfolgte im Jahr 1868 nach seiner Habilitation die Ernennung Neudörfers zum Privatdozenten der allgemeinen und klinischen Chirurgie an der Universität Wien. Im selben Jahr wurde er als Mitglied der Militär-Sanitäts-Reform-Kommission eingesetzt, in der er sich für die Schließung des Josephinums einsetzte.[12] Trotzdem wirkte er hier seit 1870 als Lehrbeauftragter für operative Chirurgie und ab 1875 als Chirurg im Rahmen der militärärztlichen Kurse am Josephinum.[13]

1872 gehörte er dem Kreis der Gründungsmitglieder der Allgemeinen Poliklinik in Wien an und übernahm die Leitung der Chirurgischen Abteilung an der Klinik.[14] 1873 wurde das Verlangen des k.u.k. Kriegsministeriums nach einer Ernennung von Neudörfers zum a.o. Professor vom medizinischen Doctoren-Kollegium abgelehnt.[15] 1874 erhielt er seine Beförderung zum Stabsarzt.

1878: Bosnien-Herzegowina

1878 nahm er als Operateur und Berater des Armee-Chefarztes an der Okkupation Bosnien-Herzegowinas teil.[16]

Nachdem er 1883 zum Sanitätschef des 9. Armeekorps in Josefstadt und 1886 zum Sanitätschef des 5. Armeekorps in Pressburg bestellt worden war, schied Neudörfer 1887 aus der Armee aus, trat in den Ruhestand und erhielt den Titel eines Generalstabsarztes.[17] Seine Tätigkeit an der Poliklinik führte er ab 1891 bis 1895 weiter. In diesen Jahren publizierte er 1888 „Gegenwart und Zukunft der Antiseptik und ihr Verhältnis zur Bakteriologie“ und „Die Impfung als pathogenes, curatives und prophylaktisches Agens“.[18] 1889 erschien von ihm „Die Syphilis“, 1889 „Erfahrungen und Enttäuschungen mit der Ozontherapie“,[19] 1890 „Ueber Spirotherapie“, 1891 „Die lokale Anästhesie“[20] und „Die Aus- und Einrenkungen im Schultergelenk“,[21] sowie 1895 „Behring´s Heilserum und das Wasserstoffsuperoxyd“. Zahlreiche seiner Arbeiten befinden sich heute in der Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin.

Volksbildung – Ethische Gesellschaft

Neudörfer unterstützte den Wiener Volksbildungsverein und war dort als Referent tätig. Außerdem war er Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien und Redaktionsmitglied der von Karl Bettelheim (1840-1895) herausgegebenen „Medizinisch-chirurgischen Rundschau“. Neudörfer gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Ethischen Gesellschaft in Wien, die für eine Trennung von Staat und Kirche eintrat.

Neudörfer verstarb am 20. Mai 1898 in Abbazia (Opatija, Kroatien).

Quellen:

Taufmatriken, Rk., Erzdiözese Wien, 3. Landstraße, St. Rochus, Taufbuch 01-34, 1851, Folio 117, Neudörfer Ignaz Joseph.

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 170-175a, Neudörfer Ignaz (Rigorosum Datum: 1855).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 181-169, Neudörfer Ignaz (Promotion Datum: 3.8.1855).

UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 181-102, Neudörfer Ignaz (Promotion Datum: 19.1.1856).

ÖStA, AVA, Unterricht UM, Allg. Akten, 1210.16 Neudörfer Ignaz, Professorenakt, 1856-1863.

ÖStA, AVA, Unterricht UM, Allg. Akten, 628.30 Neudörfer Ignaz, Professorenakt, 1868-1887.

Literatur:

Neudörfer, Ignaz Joseph: Mitteilungen aus der chirurgischen Klinik in Olmütz. Sonderdruck aus: Österreichische Zeitschrift für praktische Heilkunde. Wien: 1858.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 40376]

Neudörfer, Ignaz Joseph: Über Hydrocephalus externus chronicus aquisitus. Vorgetragen in der Section für Physiologie und Pathologie der k.k. Gesellschaft der Ärzte am 2. Jänner 1857. Sonderdruck aus: Zeitschrift der k.k. Gesellschaft der Ärzte zu Wien. Wien: Druck von Carl Gerold’s Sohn 1857.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Neudörfer, Ignaz Joseph: Aus dem feldärztlichen Berichte über die Verwundeten in Schleswig. Berlin: Sittenfeld 1864.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 33431]

Neudörfer, Ignaz Joseph: Handbuch der Kriegschirurgie. Leipzig: Vogel 1864-1872.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 8068]

Neudörfer, Ignaz Joseph: Die Endresultate der Gelenksresektion. Sonderdruck aus: Wiener medizinische Presse. Wien: Druck von F.B. Geitler 1871.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Neudörfer, Ignaz Joseph: Die chirurgische Behandlung der Wunden. Wien: Braumüller 1877.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 29151]

Neudörfer, Ignaz Joseph: Aus der chirurgischen Klinik der Militärärzte. Wien: Braumüller 1879.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 29190]

Neudörfer, Ignaz Joseph: Über Desinfektion im Kriege. Vortrag, gehalten im Militärwiss. Vereine zu Wien am 13. Februar 1880. Sonderdruck aus: Organ des Militärwiss. Vereines. Wien: Verlag des Militärwiss. Vereines 1880.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 46838]

Neudörfer, Ignaz Joseph: Zur Chloroformnarkose. Sonderdruck aus: Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Leipzig: 1882.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 29148]

Neudörfer, Ignaz Jospeh: Die moderne Chirurgie in ihrer Theorie und Praxis. Wien: Braumüller 1885.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 29191]

Neudörfer, Ignaz Joseph: Gegenwart und Zukunft der Antiseptik und ihr Verhältnis zur Bakteriologie. Sonderdruck aus: Klinische Zeit- und Streitfragen. Wien: 1888.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 13492/2,1]

Neudörfer, Ignaz Joseph: Die Impfung als pathogenes, curatives und prophylaktisches Agens. Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Verlag von Alfred Hölder, k.k. Hof- und Universitäts-Buchhändler 1888.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Neudörfer, Ignaz Jospeh: Die Syphilis. Sonderdruck aus: Verlag von Alfred Hölder, k.k. Hof- und Universitäts-Buchhändler 1889.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Neudörfer, Ignaz Joseph: Ueber Spirotherapie. Vortrag, gehalten in der Sitzung der k.k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, am 14. März 1890. Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Verlag von Alferd Hölder, k.k. Hof- und Universitäts-Buchhändler 1890.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Neudörger, Ignaz Joseph: Behring´s Heilserum und das Wasserstoffsuperoxyd. Sonderdruck aus: Wiener medizinische Wochenschrift. Wien: Verlag von Moritz Perles 1895.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

[1] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 34, 1859, Sp. 557.

[2] Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 17.7.1860, S. 234.

[3] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 10, 1864, Sp. 157.

[4] Wiener Zeitung, 16.9.1864, S. 1.

[5] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 38, 1864, Sp. 607. Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 20.12.1864, S. 412.

[6] Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 15.8.1864, S. 271.

[7] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 68, 1866, Sp. 1094.

[8] Wiener medizinische Wochenpresse, Nr. 44, 1867, Sp. 704.

[9] Wiener medizinische Wochenpresse, Nr.,33, 1867, Sp. 525.

[10] Wiener medizinische Wochenpresse, Nr. 11, 1867, Sp. 161-165,

[11] Der Militärarzt, 1875, Sp. 132-133

[12] Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 8.9.1868, S. 6.

[13] Wiener medizinische Wochenpresse, Nr. 31, 1875, Sp. 725-726.

[14] Wiener medizinische Wochenpresse, Nr. 1, 1872, Sp. 20.

[15] Wiener medizinische Wochenpresse, Nr. 4, 1873, Sp. 94.

[16] Wiener medizinische Wochenpresse, Nr. 37, 1878, Sp. 1006.

[17] Internationale klinische Rundschau, Nr. 23, 1887, Sp. 737.

[18] Wiener klinische Wochenschrift, Nr. 14, 1888, S. 299-304.

[19] Wiener klinische Wochenschrift, Nr. 20, 1889, Sp. 833-835; Nr. 21, 1889, Sp. 873-876.

[20] Wiener klinische Wochenschrift, Nr. 31, 1891, S. 1177-1180; Nr. 32, 1891, Sp. 1221-1224; Nr. 33, 1891, Sp. 1265-1268.

[21] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 40, 1891, Sp. 1601-1605; Nr. 41, 1891, Sp. 1649-1651; Nr. 42, 1891, Sp. 1689-1692; Nr. 43, 1891, Sp. 1733-1736.

[1] Zeitschrift der k.k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1855, S. 584.

[2] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 40, 1857, Sp. 733.

Normdaten (Person): Neudörfer, Ignaz Joseph: BBL: 46611; GND: 116952814

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 46611 (16.04.2025)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=46611

Letzte Aktualisierung: 2025 04 16