Pirquet, Clemens – Professor und Leiter der I. Universitäts-Kinderklinik im Allgemeinen Krankenhaus in Wien

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 12.09.2024

Keywords: Kinderarzt, I. Universitäts-Kinderklinik, Allgemeines Krankenhaus Wien, St. Anna-Kinderspital, Allgemeinen Poliklinik in Wien, Völkerbund, Österreichische Gesellschaft für Volksgesundheit, Medizingeschichte, Wien

Clemens Pirquet Freiherr von Cesenatico wurde am 12. Mai 1874 als Sohn des Abgeordneten zum österreichischen Reichsrat und zum niederösterreichischen Landtag, Peter Zeno Pirquet Freiherr von Cesenatico (1838-1906), und Flora, geborene Pereira-Arnstein, in Hirschstetten in Wien geboren. Nach dem Besuch mehrerer Gymnasien maturierte er im Theresianum in Wien und begann danach in Innsbruck ein Studium der Theologie und ab 1893 in Löwen der Philosophie, das er 1894 mit dem Magisterium abschloss. Ab 1895 studierte er zunächst in Wien und Königsberg Medizin und promovierte im Jahr 1900 an der Universität in Graz. In der Separata-Sammlung der Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin befindet sich seine erste wissenschaftliche Veröffentlichung aus dem Jahr 1897 als Student der Medizin am Physiologischen Institut in Königsberg mit dem Titel „Prüfung der d’Arsonval’schen Electrode auf Gleichartigkeit und Unpolarisierbarkeit“ (= Separatabdruck aus dem Archiv für die gesamte Physiologie Bd. 65, Bonn 1897).

Nach der Ableistung seines Militärdienstes als Militärarzt arbeitete er als Voluntär im St. Anna Kinderspital. 1901 bildete er sich an der Berliner Kinderklinik an der Charité bei Otto Heubner (1843-1926) zum Kinderarzt aus. Noch 1901 kehrte er nach Wien zurück und begann zunächst als Sekundararzt und danach als Assistent bei Theodor Escherich (1857-1911) an der Wiener Kinderklinik im St. Anna Kinderspital. Daneben war er bei Rudolf Kraus (1868-1932) am Institut für Serotherapie tätig, wo er seine Interessen an der Bakteriologie, Immunologie und Serologie nachging.

Zunächst wurde Pirquet vor dem Ersten Weltkrieg durch seine Forschungen auf den Gebieten der Bakteriologie, der Immunologie und der Tuberkulose bekannt. 1903 stellte er die mit Béla Schick (1877-1967) durchgeführte Arbeit „Zur Theorie der Inkubationszeit“ vor der Akademie der Wissenschaften in Wien vor. Ebenfalls 1903 erschien die am Hygienischen Institut in München von ihm und Max Gruber (1853-1927) durchgeführte Studie „Toxin und Antitoxin“ und 1905 beschrieb er wieder gemeinsam mit Béla Schick erstmals „Die Serumkrankheit“. 1906 führte Pirquet mit dem Aufsatz „Allergie: aus der k.k. Universitäts-Kinderklinik in Wien“ den Begriff „Allergie“ in die medizinische Fachsprache ein, veröffentlichte 1907 dazu die Arbeiten „Allergie – Diagnostik“, „Klinische Studien über Vakzination und vakzinale Allergie“ und entwickelte im selben Jahr eine Methode zur Früh-Diagnose der Tuberkulose, die auch als „Pirquet-Reaktion“ bekannt wurde und die er im Aufsatz „Die kutane Tuberkulinprobe“ beschrieb. Im selben Jahr erschien noch seine Studie „Der diagnostische Wert der kutanen Tuberkulinreaktion bei der Tuberkulose des Kindesalters auf Grund von 100 Sektionen“.

Clemens Pirquet: Österreichische Blätter für Krankenpflege, Nr. 3, März 1929.

Nachdem sich Pirquet 1908 an der Universität Wien im Fach Pädiatrie habilitiert hatte, wurde er 1909 als Professor für Kinderheilkunde an der Johns Hopkins University in Baltimore und als Chefarzt am Harriet Lane Home for Invalid Children in den USA berufen.

Universitäts-Kinderklinik

Nach einem kurzen Aufenthalt (1910) an der Universität Breslau erfolgte 1911 seine Ernennung als Nachfolger von Theodor Escherich zum Vorstand der noch unter Escherich neuerrichteten Universitäts-Kinderklinik in Wien. Diese Funktion bekleidete er bis zu seinem Ableben. Seine Vorstellungen zu dieser von ihm modernisierten Klinik publizierte er 1911 unter dem Titel „Die neue Wiener pädiatrische Klinik“. Noch im selben Jahr gründete er hier eine heilpädagogische Abteilung, die sich als erste weltweit mit der klinischen Forschung und Behandlung von hirnorganischen Schädigungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern beschäftigte. Hier wirkte er während des Krieges mit seinen Mitarbeitern Béla Schick, der bis 1923 an der Klinik als Assistent arbeitete und den nach ihm benannten „Schick-Test“ zur Erkennung von Diphtherie entwickelte, und mit Ernst Mayerhofer (1877-1957), der sich 1911 in Wien habilitierte und ab 1923 als Professor für Kinderheilkunde in Zagreb arbeitete. Ein weiterer Mitarbeiter war Edmund Nobel (1883-1946), der von 1912 bis 1930 an der Kinderklinik und zwischen 1930 und 1937 als Primarius der Internen Abteilung am Mautner-Markhof‘schen-Kinderspital tätig war.

Erster Weltkrieg

Während des Ersten Weltkrieges begann Pirquet sich angesichts der rasanten und immer akuter werdenden Ernährungskrise mit ernährungswissenschaftlichen Fragen zu beschäftigen, ebenso beschäftigte er sich weiterhin in der Tuberkuloseforschung. Pirquet zählt zu den Bahnbrechern der modernen Ernährungswissenschaft, erforschte dabei zahlreiche Kinderkrankheiten, entwarf Ernährungspläne und entwickelte die Organisation einer systematischen und rationellen medizinischen Ernährungsfürsorge, vor allem zur ausreichenden Versorgung von Kleinkindern. 1915 – noch vor der in den folgenden Jahren sich verschärfenden Ernährungskrise – publizierte er über die „Ernährung des Kindes während des Krieges“.[1]

Pirquet erstellte Konzepte zur Ernährung, in denen das von ihm sogenannte NEM-System (Nähreinheit Milch) im Mittelpunkt stand und nach dem Krieg an der Kinderklinik und in den Wiener Fürsorgeanstalten bei den organisierten Kinderausspeisungen umgesetzt wurde. Darüber hinaus versuchte er seine neuen Ernährungsmethoden für breite Bevölkerungsschichten zu popularisieren. Mithilfe seiner aus seinem Aufenthalt in den USA in der Vorkriegszeit geknüpften Kontakte organisierte er gemeinsam mit seinen Mitarbeitern zwischen 1919 und 1921 österreichweit die Ausspeisungen der amerikanischen Kinderhilfsorganisation von zirka 400.000 unterernährten und unter Mangelerscheinungen leidenden Kindern. Diese Hilfsaktion zur Sicherung der Lebensmittelversorgung für die notleidende europäische Bevölkerung wurde nach dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg vom späteren US-Präsident Herbert Hoover (1874-1964) als Leiter der United States Food Administration und ab 1918 als Koordinator deren Nachfolgeorganisation (American Relief Administration) organisiert. Von dieser Hilfsorganisation profitierte besonders die Republik Österreich, wo beispielsweise in Wien im Jahr 1919 96% der Kinder an Unterernährung litten. Über diese Aktionen berichtete Pirquet 1919 im Artikel „Der Ernährungszustand der Wiener Kinder“[2] und 1920 „Die amerikanische Kinderhilfsaktion in Österreich“ (Teil 1)[3], (Teil 2)[4] sowie 1921 in einem Vortrag vor der Gesellschaft der Ärzte in Wien über „Die amerikanische Schulausspeisung in Österreich“.[5]

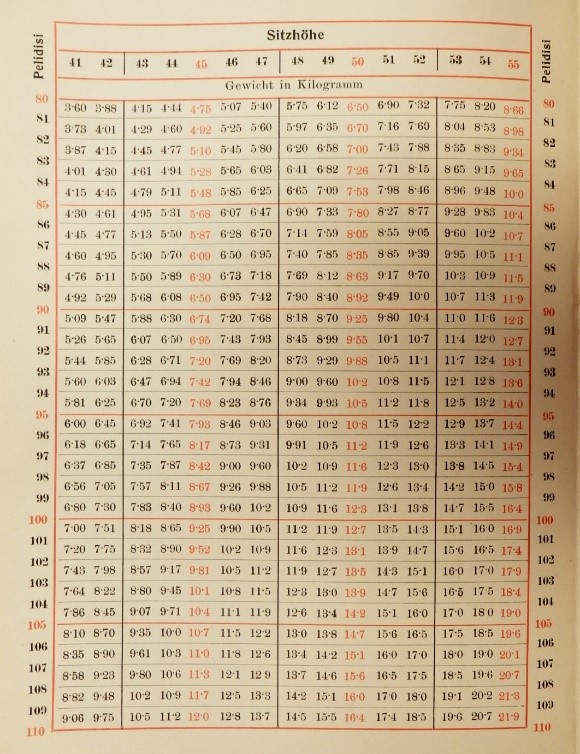

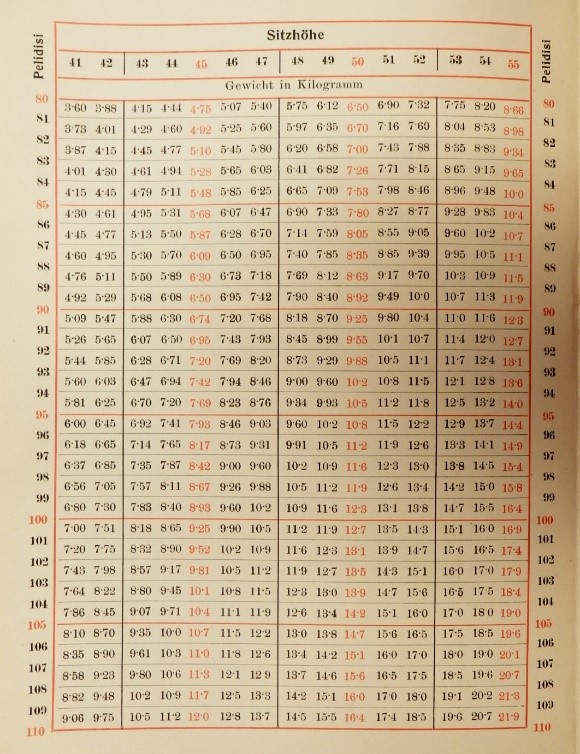

Zur Ermittlung der zu verabreichenden notwenigen Nahrungsmittelmenge pro Kind entwarf Pirquet schon 1914 die sogenannte Pelidisi-Formel, eine Berechnungsmethode, die Körpergröße, Gewicht u.a. in Relation zur auszugebenden Nahrungsmittelmenge herstellte.

Piquet Clemens, Pelidisi-Tafel, Wien Leipzig, 1921.

1918 veröffentlichte er dazu die „Ergebnisse der Kinderernährung nach einem neuen System“,[6] die er auf der Tagung der Waffenbrüderlichen Vereinigung in Berlin im Jänner 1918 vortrug. Zur Ernährungsfrage vom medizinischen Standpunkt aus publizierte Pirquet nach dem Krieg eine Reihe von Arbeiten, darunter 1919 „System der Ernährung. 3: Nemküche“, 1920 das „Lehrbuch der Volksernährung: nach dem Pirquet’schen System“, 1921 „Grundriß der Diätverordnungslehre nach dem Pirquetschen System in der Pädiatrie“, 1927 gemeinsam mit Nobel als Herausgeber „Kinderküche. Ein Kochbuch nach dem Nemsystem“ und 1928 das Kochbuch „Die Ernährung des Diabetikers“.

1926 erschien von ihm als Herausgeber und Mitautor unter dem Titel „Volksgesundheit im Krieg, Teil 2, (= Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Weltkrieges: Österreichische und ungarische Serie)“ eine bis heute zum Standardwerk der Medizingeschichte im Ersten Weltkrieges zählende Arbeit in der von der Carnegie-Stiftung konzipierten Reihe zur Geschichte des Ersten Weltkrieges.

In den 1920er Jahren forschte Pirquet zu den Folgewirkungen des Krieges und den Auswirkungen der Ernährungskrise in der Nachkriegszeit im internationalen Vergleich. Hinsichtlich der Entwicklung der Geburtenraten erschienen 1927 von ihm die Arbeiten „Geburtenerminderung in und nach dem Weltkriege“ und „Geburtenhäufigkeit und Säuglingssterblichkeit“.

Während und in den Jahren nach dem Krieg erfuhr unter ihm die Universitäts-Kinderklinik einen weiteren Modernisierungsschub. 1919 kam es nach einem Vorschlag von Béla Schick zur Überdachung eines Teils der Dachterrasse des Hauptgebäudes, womit eine Art „Freiluftspital“ für die Patienten, darunter tuberkulöse Kinder, an der Klinik geschaffen werden konnte.

Das interessante Blatt, 25.9.1919, S. 1.

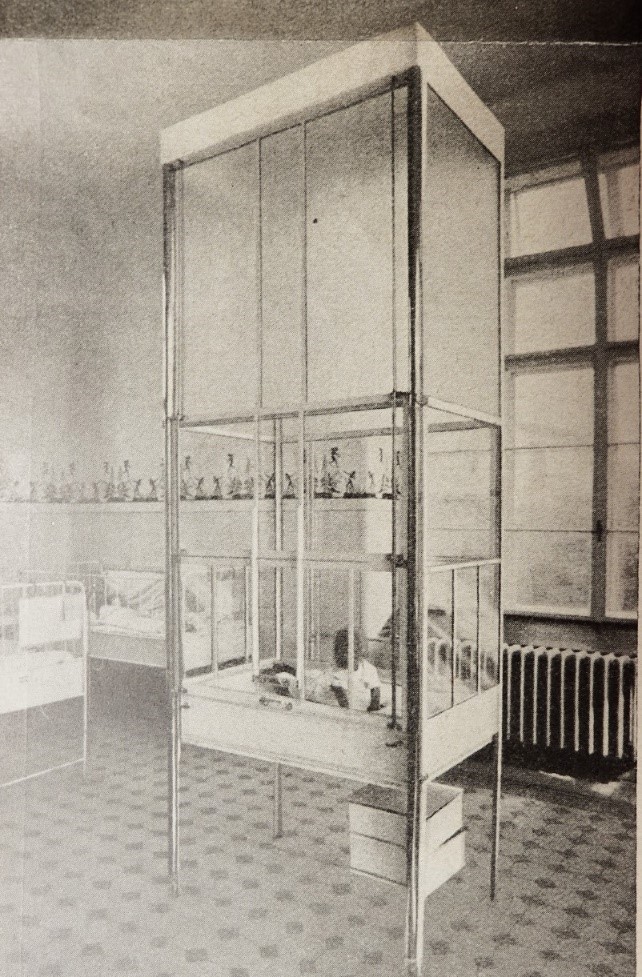

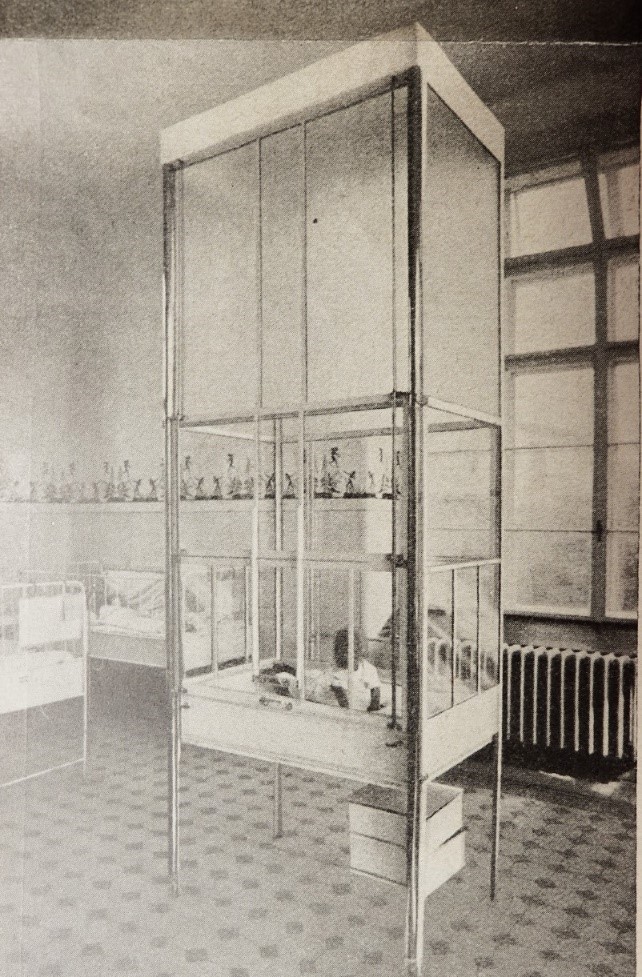

Ebenso kam es an der Klinik zur Errichtung eigener Isolierbetten, worüber Pirquet in der „Zeitschrift für das gesamte Krankenhauswesen“ (1928, Heft 26) berichtete.

Sonderdruck aus: Zeitschrift für das gesamte Krankenhauswesen, H. 26, 1928, S. 54.

Pirquet war in zahlreichen öffentlichen Funktionen tätig, wie u.a. als Mitglied des Obersten Sanitätsrats für Österreich, als Präsident der Wiener Gesellschaft für Kinderheilkunde, und ab 1919 Mitglied der Landeskommission für Volkspflegestätten.[7] Weiters war er Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien.

Österreichische Gesellschaft für Volksgesundheit und Vorsitzender des Völkerbundkomitees für Säuglingsfürsorge in Genf (L’Union Internationale de Secours aux Enfants)

Pirquet war Initiator der 1926 gegründeten Österreichischen Gesellschaft für Volksgesundheit in Wien, die sich mit der öffentlichen Gesundheitspolitik und der Popularisierung von Gesundheitsfragen befasste und dazu die Zeitschrift „Volksgesundheit“ herausgab. In diesem Sinn war Pirquet auch kontinuierlich in der Wiener Volksbildung und im „Radio Wien“ als Vortragender präsent. Er stand der Gesellschaft seit ihrer Gründung als Präsident vor.[8] 1928 engagierte er sich in der mit dem Hygiene-Museum in Dresden und der Österreichischen Gesellschaft gemeinsam veranstalteten Ausstellung „Frau und Kind“.[9] Weiters erfolgte seine Berufung zum Präsidenten der 1919 gegründeten L’Union Internationale de Secours aux Enfants beim Völkerbund in Genf. Im Hygiene-Komitee des Völkerbundes wirkte er als Mitglied mit. Darüber berichtete er in seinem Aufsatz „Die Leistungen des Völkerbundes auf dem Gebiet der Hygiene“.[10]

Förderer der Pflegeberuf-Ausbildung

Pirquet befasste sich inhaltlich wie organisatorisch mit der Frage der Professionalisierung des Krankenpflegeberufes und besonders der Krankenpflegerinnenausbildung. 1918 gründete er die „Schwesternschaft der Universitäts-Kinderklinik in Wien“, und verpflichtete ab 1924 Medizinerinnen an seiner Klinik zur Absolvierung eines Krankenpflegepraktikums. Dazu verfasste er gemeinsam mit Edmund Nobel und den beiden Krankenpflegerinnen Hedwig Birkner und Paula Panzer 1925 den Lehrbehelf „Kinderheilkunde und Pflege des gesunden Kindes: für Schwestern und Fürsorgerinnen“, der 1928 von Nobel und ihm ein weiteres Mal unter denselben Titel erschien. 1927 veröffentlichte er mit Hedwig Birkner und Paula Panzer das Lehrbuch „Kinderpflege“.

Medizinische Lehr- und Dokumentarfilme unter Mitwirkung von Clemens Pirquet

Im Jahr 1919 entstanden an der Kinderklinik der Medizinischen Fakultät der Universität Wien von Pirquet und seinen Mitarbeitern im Auftrag und mit Unterstützung der staatlichen Filmhauptstelle – der späteren Bundesfilmhauptstelle –, der auch die technische Durchführung oblag, zwei Filme über das durch Unterernährung hervorgerufene Kinderelend im Nachkriegsösterreich und die Versorgungsmaßnahmen an der Kinderklinik. Beide Dokumentarfilme gehören zu den ersten medizinisch-wissenschaftlichen Filmen, die in der Ersten Republik an der Medizinischen Fakultät in Wien gedreht worden sind und tragen den Titel „Kinderelend in Wien“ und „Die Kinderklinik in Wien“. Sie befinden sich heute im Filmarchiv Austria. In beiden Filmen wirkte Pirquet mit.

„Kinderelend in Wien“ (Filmmaterial: 35 mm, Nitratfilm, Positiv, Vollbild; Stummfilm; Filmlänge: ca. 20 min/543 m; Farbe/Schwarz-weiß: s/w) entstand aufgrund von Aufnahmen aus dem Jahre 1914 über den Gesundheitszustand von Schülern einer Wiener Volksschule, die nunmehr zu Vergleichszwecken im Jahre 1919 in derselben Schule wiederholt wurden.

Ein kurzer Ausschnitt (2.01 Minuten) aus dem Film ist hier zu sehen.

„Die Kinderklinik in Wien“ (Filmmaterial: 35 mm; Filmlänge: Ca. 6 min/200 m; Farbe/Schwarz-weiß: s/w; Stummfilm) zeigt verschiedene Szenen aus der Kinderklinik, darunter ärztliche Untersuchung mit Perkussion, Krankenschwestern beim Baden, Abwiegen und Vermessen unterernährter Kinder und erklärt das Zubereiten der richtigen Nahrungsmenge. Der Film zeigt weiters Kinder mit Tuberkulose in Luft- und Lichttherapie. Hergestellt wurde der Film an der Universitätsklinik für Kinderheilkunde an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien.

Pirquet, der für seine wissenschaftlichen Leistungen fünfmal für den Nobelpreis nominiert worden war, und seine Ehefrau begingen am 28. Februar 1929 in Wien Suizid. Heute erinnert eine Büste im Arkadenhof der Universität Wien an Clemens Pirquet.

Quellen:

UAW, Rektoratsarchive, Akademischer Senat, Akten-Sonderreihe, S 303 Personalblätter, Senat S 304.961 Pirquet, Clemens Freiherr von Cesenatico (12.05.1874-28.02.1929; Kinderheilkunde).

Literatur:

Pirquet, Clemens: Prüfung der d’Arsonval’schen Electrode auf Gleichartigkeit und Unpolarisierbarkeit. Sonderdruck aus: Archiv für die gesamte Physiologie. Bonn: 1897.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 39938]

Pirquet, Clemens: Zur Theorie der Inkubationszeit. Vortrag des Dr. Clemens Frh. v. Pirquet über eine gemeinsame Arbeit mit Dr. Bela Schick aus dem St. Annen-Kinderspital in Wien (Vorstand: Prof. Escherich). Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Druck von Kratz, Helf & Comp. 1903.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Gruber, Max von und Clemens Pirquet: Toxin und Antitoxin. Aaus dem hygienischen Institut zu München. Sonderdruck aus: Münchener medizinische Wochenschrift. München: Verlag von J.F. Lehmann 1903.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 9170]

Pirquet, Clemens: Die Serumkrankheit. Leipzig, Wien: Deuticke 1905.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Sign.: 3246-N]

Pirquet, Clemens: Allergie. Aus der k.k. Universitäts-Kinderklinik in Wien (Vorst.: Hofrat Escherich). Sonderdruck aus: Münchener medizinische Wochenschrift. München: Lehmann 1906.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 33325]

Pirquet, Clemens: Allergie – Diagnostik. Sonderdruck aus: Therapeutische Monatshefte. Berlin: Verlag von Julius Springer 1907.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Pirquet, Clemens: Klinische Studien über Vakzination und vakzinale Allergie. Leipzig, Wien: Deuticke 1907.

[Universitätsbibliothek Medizinische Universität Wien/Magazin, Sign.: 2024-01224]

Pirquet, Clemens: Die kutane Tuberkulinprobe. Sonderdruck aus: Medizinische Klinik. Berlin: Gedruckt bei Julius Sittenfeld 1907.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Pirquet, Clemens: Der diagnostische Wert der kutanen Tuberkulinreaktion bei der Tuberkulose des Kindesalters auf Grund von 100 Sektionen. Aus der k.k. Universitäts-Kinderklinik in Wien (Vorstand: Hofrat Escherich) und der Kinderabteilung des k.k. Franz-Joseph-Spitales in Wien (Vorstand: Primarius Dozent Dr. Moser). Sonderduck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Druck von Bruno Bartelt 1907.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Pirquet, Clemens: Die neue Wiener pädiatrische Klinik. Sonderdruck aus: Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Druck von Bruno Bartelt 1911.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Separata Bibliothek]

Pirquet, Clemens und Johanna Dittrich: System der Ernährung. Band 3: Nemküche. Berlin: Springer 1919.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 2248/3]

Pirquet, Clemens, Heussler, Josef und E. Mayerhofer: Lehrbuch der Volksernährung. Nach dem Pirquet’schen System. Mit 32 Abbildungen im Texte. Wien, Berlin: Urban & Schwarzenberg 1920.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 1263]

Ambrožič, Matija und Clemens Pirquet: Grundriß der Diätverordnungslehre nach dem Pirquetschen System in der Pädiatrie. Für Ärzte und Studierende. Leipzig, Wien: Deuticke 1921.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 64809]

Kinderküche. Ein Kochbuch nach dem Nemsystem. Hg: Edmund Nobel und Clemens Pirquet. Wien: Springer 1927.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 49576]

Pirquet, Clemens und Richard Wagner: Die Ernährung des Diabetikers. Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1928.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 49567]

Pirquet, Clemens: Volksgesundheit im Krieg. Band 2. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky 1926.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 55675/2]

Pirquet, Clemens: Geburtenverminderung in und nach dem Weltkriege. Sonderdruck aus: Volksgesundheit. Wien: Urban & Schwarzenberg 1927.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 12953]

Pirquet, Clemens: Geburtenhäufigkeit und Säuglingssterblichkeit. Sonderdruck aus: Wiener medizinische Wochenschrift. Wien: Verlag Moritz von Perles 1927.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 12952]

Nobel, Edmund, Pirquet, Clemens, Birkner, Hedwig und Paul Panzer: Kinderheilkunde und Pflege des gesunden Kindes. Für Schwestern und Fürsorgerinnen. Wien: Springer 1925.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 49578]

Nobel, Edmund, Pirquet, Clemens, Birkner, Hedwig und Paula Panzer: Kinderpflege. Mit 28 Textabbildungen und 2 farbigen Tafeln. Wien: Verlag von Julius Springer 1927.

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 3738]

[1] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 31, 31.7.1915, S. 1169-1172.

[2] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 1, 1919, S. 5-9.

[3] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 19,1920, S. 853-857.

[4] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 20, 1920, S. 908-911.

[5] Wiener klinische Wochenschrift, Nr. 34, 1921, S. 27.

[6] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 5, 1918, Sp., 217-223.

[7] Wiener medizinische Wochenschrift, Nr. 37, 1919, Sp. 1827.

[8] Medizinische Klinik, Nr. 24, 1926, S. 940.

[9] Sonderdruck der Zeitschrift für soziale Hygiene „Volksgesundheit“. Organ der österreichischen Gesellschaft für Volksgesundheit, H. 5, 1928.

[10] Wiener medizinischen Wochenschrift, Nr. 11, 1926, S. 340-341.

Normdaten (Person): Pirquet von Cesenatico, Clemens Peter; BBL: 44834; GND: 117689238;

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 44834 (12.09.2024)

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=44834

Letzte Aktualisierung: 2024 09 12