Das Erste Öffentliche Kinder-Krankeninstitut (1788-1900-1938): Joseph Johann Mastalier – Maximilian Leopold Politzer – Max Kassowitz – Carl Hochsinger – Sigmund Freud

Autor: Dr. Walter Mentzel

Published online: 23.07.2020

Keywords: Erste Öffentliche Kinder-Krankeninstitut, Joseph Johann Mastalier, Maximilian Leopold Politzer, Max Kassowitz, Carl Hochsinger, Sigmund Freud, Medizingeschichte, Wien

1788 wurde in Wien das Erste Öffentliche Kinder-Krankeninstitut und damit auch die älteste Kinderkrankenanstalt in Kontinentaleuropa eröffnet. Als Vorbild diente die 1769 von George Armstrong (1720-1789) in London errichtete aber nur kurzzeitig bestehende Kinderkrankenfürsorgeeinrichtung für verarmte Kinder. Initiiert und umgesetzt wurde diese Einrichtung von dem Wiener Arzt Joseph Johann Mastalier (1757-1793) nach einem von ihm entworfenen Konzept eines Ambulatoriums und stand zunächst am Standort Wollzeile, Innere Stadt Nr. 842, und nach einer ersten Übersiedlung des Institutes ab 1793 auf dem Neuen Markt Nr. 1096. Mit dieser Institution sollten erstmals Kinder aus den mittellosen und verarmten Bevölkerungsschichten der Vorstädte Wiens eine unentgeltliche medizinische Behandlung beziehen und kostenlos Medikamente verabreicht bekommen. Ebenso arbeitete das medizinische Personal – mit Ausnahme des Pflegepersonals – unentgeltlich am Institut.

Wiener Zeitung. Nr. 53. 1788.

Diese in der Tradition der josephinischen Armenfürsorge stehende Einrichtung finanzierte sich zunächst über Spenden sowie aus den Verkaufseingängen aus der von Mastalier 1787 veröffentlichten Publikation „Ueber die beßte und natürlichste Art, die Säuglinge zu ernähren“. Nach dem Tod von Mastalier übernahm Leopold Anton Gölis (1764-1827) die Leitung des Institutes. Unter seiner Ägide erhielt das Institut das Öffentlichkeitsrecht zugesprochen und es kam hier erstmals an einer Krankenanstalt zur Durchführung einer öffentlichen Pockenschutzimpfung.

Wiener Zeitung. 7.5.1796. S. 1324.

Zwischen 1815 und 1818 erschien von Gölis das zweibändige Werk „Praktische Abhandlungen über die vorzüglichen Krankheiten des kindlichen Alters“. Gölis folgten in der leitenden Funktion am Institut Alexander Weiss, Johann Elias Loebisch (1795-1853) und Maximilian Leopold Politzer (1814-1888) nach. Löbisch entwickelte am Institut eine Reihe bedeutender Arbeiten zur Kinderpsychologie, darunter 1811 die „Vorschläge zur Verbesserung der körperlichen Kindererziehung“ und vor allem seine 1854 erschienene Publikation „Die Seele des Kindes in ihrer Entwicklung“, die lange Zeit in Vergessenheit geriet.

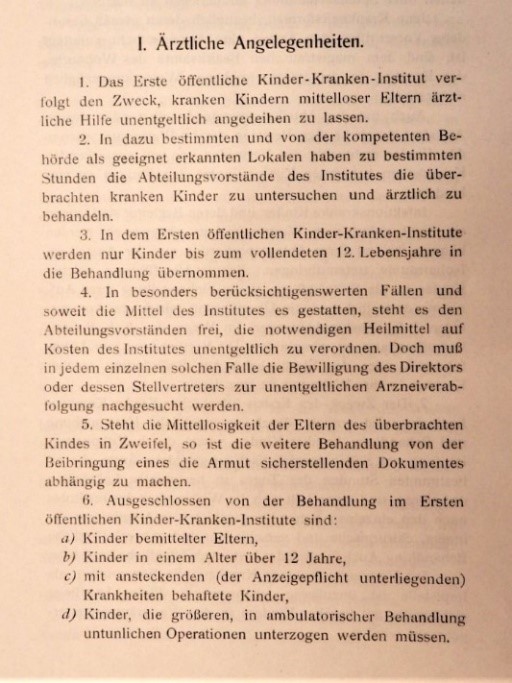

1882 übernahm Max Kassowitz (1842-1913) die Institutsleitung und im selben Jahr kam es ein letztes Mal zu einer Standortveränderung des Institutes in die Steindlgasse 2/Tuchlauben 9, Innere Stadt. Von ihm stammt eine Instruktionsverordnung für die Direktion des Institutes, die die Aufgabengebiete des Institutes regelte.

WStLA, Hauptregistratur, A 47 – Department 1 – Stiftungen, Versorgungshäuser, Anstalten, L 21 340.520/1881.

Unter Kassowitz nahm das Institut einen rasanten Aufschwung, der sich zunächst in der räumlichen Erweiterung des Institutes manifestierte. Im Institut waren nunmehr acht Ordinationsräume, ein Operationssaal, ein Laboratorium und ein Hörsaal untergebracht. Gleichzeitig führte die voranschreitende medizinische Spezialisierung zur Erweiterung und Gliederung des Institutes auf sieben medizinischen Abteilungen: zwei Abteilungen für innere Krankheiten, zwei für Neurologie, eine chirurgische Abteilung, eine Abteilung für Dermatologie und eine für HNO. Bereits 1894 kamen zwei weitere Abteilungen für innere Erkrankungen hinzu, 1889 wurde die Abteilung für Augenkrankheiten eröffnet, 1905 erfolgte die Errichtung eines chemisch-mikroskopischen Laboratoriums und 1907 einer Abteilung für Mund- und Zahnerkrankungen.

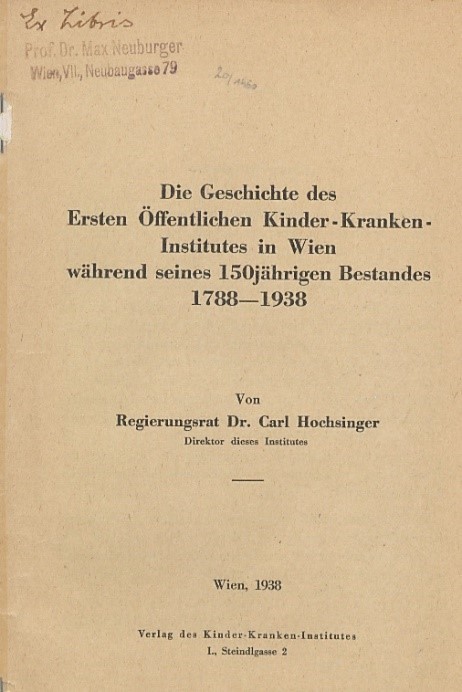

Hochsinger, Carl: Die Geschichte des Ersten Öffentlichen Kinder-Kranken-Institutes in Wien während seines 150jährigen Bestandes 1788-1938. Wien: Verlag des Kinder-Kranken-Institutes 1938.

Ein wesentlicher Grund für die Expansion des Institutes lag in dem durch den massiven Bevölkerungszuwachs Wiens im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hervorgerufenen rapiden Anstieg an Patient:innen von 2910 Personen im Jahr 1879 auf 12.839 1892 und 21.600 im Jahre 1902. Dem gegenüber standen immer geringere finanzielle Mittel zur Bewältigung der medizinischen Aufgaben.

1906 trat Carl Hochsinger (1860-1942), der bereits seit seiner Promotion an der Universität Wien im Jahr 1883 als Assistent von Kassowitz und seit 1889 als Abteilungsleiter am Institut tätig war, die Leitung an. 1913 übernahm er die Funktion des Direktors, die er bis zum „Anschluss“ im März 1938 behielt.

Unter seiner Leitung wurde das Institut bis 1938 weiterhin gemäß den Satzungen als Wohlfahrtseinrichtung weitergeführt, um Kindern aus mittellosen Familien eine unentgeltliche medizinische Behandlung anzubieten. Wie vor 1918 rekrutierte sich das durch den Weltkrieg und der Nachkriegsinflation stark verminderte Vermögen aus der Spendenbereitschaft verschiedenster privater Personen und Organisationen sowie öffentlicher Einrichtungen.

Der Unterstützungsverein: „Verein zur Förderung des Ersten Öffentlichen Kinder-Kranken-Institutes“

Die durch die hohen Patientenfrequenz anwachsenden Ausgaben und das Fehlen einer staatlichen Förderung machten noch unter der Leitung von Kassowitz im Jahr 1900 die Gründung eines Unterstützungsvereines notwendig, um den Fortbestand des Institutes sicherzustellen. Unter Einbeziehung öffentlicher Persönlichkeiten aus der Wiener High Society, dem Adel, Bankiers, Industriellen und sogenannten „Damenkomitees“ bestehend u.a. aus Prinz Lothar Metternich-Winneburg (1837-1904) und Erzherzogin Maria Josepha (1867-1944), gelang es jene Mittel zum Umbau und zur Erweiterung des Spitales samt der Implementierung einer moderneren Spitalshygiene aufzubringen.

Statuten des Vereines und des Institutes

Sigmund Freuds Wirken an der Abteilung für Nervenerkrankungen am Ersten Öffentlichen Kinder-Krankeninstitutes

Sigmund Freud (1856-1939) arbeitete zwischen 1886 und 1896 als Abteilungsvorstand am Institut in der Abteilung für Nervenkrankheiten und verfasste in dieser Zeit zwei Arbeiten. Die Erste gemeinsam mit Oskar Rie (1863-1931) unter dem Titel „Klinische Studie über die halbseitige Cerebrallähmung der Kinder“.

Freud und Rie: Klinische Studien über die halbseitige Celebrallähmung der Kinder. […] Wien: 1891.

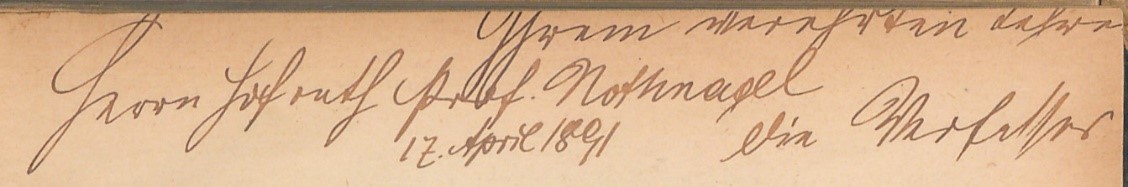

Diese an der Zweigbibliothek für Geschichte aufbewahrte Schrift enthält die handschriftlich verfasste Widmung von Sigmund Freud an Professor Hermann Nothnagel (1841-1905) vom 17. April 1891.

Widmung von Sigmund Freud

1893 publizierte er hier noch die Arbeit „Zur Kenntnis der cerebralen Diplegien des Kindesalters“

Seine Nachfolger an der neurologischen Abteilung des Institutes waren Artur Schüller (1874-1957), Richard Stern (1878-1942), Julius Zappert (1867-1941) und Rudolf Neurath (1869-1947), die alle nach dem „Anschluss“ im März 1938 von den Nationalsozialisten wegen ihrer jüdischen Herkunft ihrer Ämter enthoben, verfolgt und vertrieben wurden. Artur Schüller, Neuroradiologe und Mitarbeiter des Institutes, flüchtete 1938 nach Australien, wo er als Radiologe arbeitete und 1956 in Heidelberg bei Melbourne verstarb. Julius Zappert war zwischen 1895 und 1903 als Leiter der Nervenordination im Ersten Öffentlichen Kinder-Krankeninstitut der unmittelbare Nachfolger von Freud, wirkte zwischen 1903 und 1918 als Vorstand des Mariahilfer Kinderambulatoriums und zwischen 1918 und 1938 als Leiter des neu errichteten Kinderambulatoriums der israelitischen Kultusgemeinde für arme kranke Kinder im Augarten in Wien. Er flüchtete 1938 nach Großbritannien. Rudolf Neurath (1869-1947), Dozent für Kinderheilkunde an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien, gelang die Flucht in die USA. Der Neurologe und Psychiater Richard Stern wurde am 13.10.1942 im KZ Auschwitz ermordet. Ebenfalls am Institut arbeitete als Assistent der Radiologe Leopold Freund (1868-1943), der ebenso von der NS-Verfolgung betroffen war, wie der am Institut wirkende Kinderarzt Josef Karl Friedjung (1871-1946). Weitere am Institut arbeitende Mediziner:innen waren Heinrich Boral, Julius Fürth (1859-1923), Gisela Glück, Guido Goldschmidt (1850-1915), Emil Gottlieb, Otto Halacz, Albert Hammerschlag (1863-1935), Hans Hoff (1897-1969), Max Kahane (1866-1923), Geza Kobler (1864-1935), Emil Rosenthal, Ilse Zimmermann (1892-1935).

Forschungen und Schriftenreihe: „Beiträge zur Kinderheilkunde aus dem Ersten öffentlichen Kinderkrankeninstitut in Wien“

Unter der Leitung von Max Kassowitz kam es zur Herausgabe einer eigenen Zeitschrift unter dem Titel „Beiträge zur Kinderheilkunde aus dem Ersten öffentlichen Kinderkrankeninstitut in Wien“, in der bis 1938 die am Institut erbrachten Forschungsleistungen regelmäßig publiziert wurden. Schon zuvor, 1853, hatte Politzer gemeinsam mit dem kaiserlichen Leibarzt Franz Mayr und dem Kinderarzt Schuller das „Jahrbuch für Kinderheilkunde“ ins Leben gerufen, das sich zu einer der renommiertesten wissenschaftlichen Zeitschriften auf diesem Fachgebiet entwickelte.

Die Liquidierung des Institutes und die Vertreibung der Mitarbeiter:innen durch die Nationalsozialisten – Festschrift: Hochsinger Carl, Die Geschichte des Ersten Öffentlichen Kinder-Kranken-Institutes in Wien während seines 150jährigen Bestandes 1788-1938. Wien Verlag des Kinder-Kranken-Institutes 1938.

Anlässlich des bevorstehenden Jubiläums zur Feier des 150jährigen Bestandes des Institutes wurde für das Jahr 1938 von Hochsinger eine 48-seitige Festschrift unter dem Titel „Die Geschichte des Ersten Öffentlichen Kinder-Kranken-Institutes in Wien während seines 150jährigen Bestandes 1788-1938“ verfasst, die die historische Entwicklung, die erbrachten Forschungsleistungen und die am Institut erfolgten Publikationen enthielt. An diese im Selbstverlag des Institutes erschienene Schrift wirkten durch ihre Beiträge auch die beiden Mitarbeiter und Abteilungsvorstände Otto Gersuny (1895-1964) und Richard Wagner (1887-1974) mit.

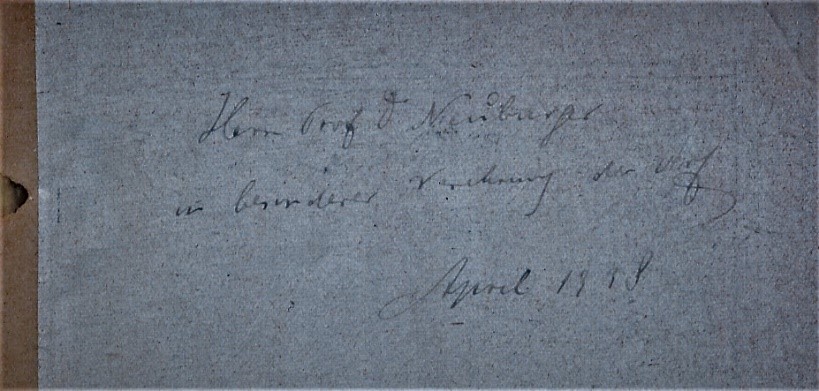

Die Fertigstellung der Festschrift erfolgte knapp vor dem März 1938 und wurde danach vom Verlag gedruckt und ausgeliefert. Ein Exemplar dieser Festschrift befindet sich heute an der Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin und stellt ein über die Institutionsgeschichte hinausgehendes Dokument dar. Sie enthält eine von Hochsinger im April 1938 handschriftlich verfasste Widmung mit der er die Festschrift dem Medizinhistoriker Max Neuburger (1868-1955) als Schenkung übergab. Sie lautet: „Herrn Prof. Dr. Neuburger/in besonderer Verehrung der Verf./April 1938“

Widmung von Carl Hochsinger an Max Neuburger

Sowohl Max Neuburger als auch Carl Hochsinger waren zu diesem Zeitpunkt bereits wegen ihrer jüdischen Herkunft von den Nationalsozialisten von ihren Funktionen an der Universität enthoben worden. Während Max Neuburger die Flucht nach England und später in die USA gelang, wurde Carl Hochsinger am 9. Oktober 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert und am 28. Oktober 1942 ermordet.

Jene im März 1938 im Personalstand der Institutes stehende Mitarbeiter:innen und ihr Verbleib

Nach dem „Anschluss“ im März 1938 kam es im 150. Bestandsjahr des Institutes zu dessen Schließung und Liquidierung, sowie zur Vertreibung der jüdischen Mitarbeiter:innen. Die Festschrift enthält eine Liste jener Mitarbeiter:innen, die sich Anfang 1938 noch im Personalstand befanden und nach den „Anschluss“ im März 1938 wegen ihrer jüdischen Herkunft von den Nationalsozialisten verfolgt wurden.

| I. Vorstand: Carl Hochsinger

Stellvertreter: Richard Wagner Kassaverwalter: Ernst Theodor Duschak (1890-1970) |

| II. Abteilungsvorstände:

A. Allg. Ordination: 1. Med. Abt.: Richard Wagner war ein Schüler Clemens von Pirquet (1874-1929) und Professor an der Kinderklinik der Universität Wien. Nach seiner Flucht vor den Nationalsozialisten in die USA und seiner Einbürgerung erhielt er eine Professur für Kinderheilkunde an der Boston University. 2. Med. Abt.: Der am Institut arbeitende Otto Gersuny flüchtete 1938 in die USA und arbeitete als Kinderarzt in New York. 3. Med. Abt. Felix Basch (1899-1962) flüchtete im August 1938 in die USA und arbeitete als Arzt zuletzt in Chicago. |

| B. Spezialabteilungen:

Abteilung Chirurgie: 1. Abteilung: Medizinalrat Emil Schwarzmann (1885-1966) flüchtete in die USA und verstarb 1966 in New Jersey. 2. Abteilung: Withold v. Schey (1891-1959). Orthopädische Abt.: Der Medizinalrat Ernst Theodor Duschak flüchtete 1938 in die USA und verstarb 1970 in New York. Abt. für Augenkrankheiten: Alfred Weintraub (1898-1974) flüchtete 1938 in die USA und lebte zuletzt in New York. Abt. für Sprachkrankheiten: Der Logopäde, Individualpsychologe und Leiter der phoniatrischen Station am Institut, Leopold Stein (1893-1969), flüchtete 1938 nach England. Abt. für HNO: Oskar Benesi (1878-1956) war Professor für Oto-Rhino-Laryngologie an der Universität Wien. Er flüchtete in die USA, wo er an der Wayne University in Detroit unterrichtete und am New York City Home for Dependents, am Metropolitan Hospital und am Coler Hopital arbeitete. Abt. für Nervenkrankheiten: Felix Frisch (1879-1958) gelang die Flucht in die USA, wo er am McKinley Hospital arbeitete. An der daran angegliederten heilpädagogischen Station arbeitete als Leiter Milan Morgenstern (1895-1954), der als Heilpädagoge, Psychologe und Schüler von Siegmund Freud in den 1920er Jahren in Berlin der Beratungsstelle der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH) für jugendliche Rechtsbrecher vorstand und Mitbegründer eines Heimes für behinderte Kinder in der Nähe von Berlin war. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten und seiner Verfolgung wegen seiner jüdischen Herkunft floh er 1933 nach Wien und nach dem „Anschluss“ im März 1938 nach Großbritannien. Abt. für Hautkrankheiten: Der Dermatologe Robert Brandt (1888-1963) flüchtete in die USA, wo er an der University of Cincinnati College of Medicine in Ohio arbeitete. Abt. für Zahnkrankheiten: Der Universitätsdozent Georg Stein (1891-1963) flüchtete 1938 in die USA. Abt. für Psychotherapie: Alice Lehndorff (1881-1960) engagierte sich im Verein für Individualpsychologie und leitete bis 1935 gemeinsam mit Erwin O. Krausz (1887-1968) und später mit Luna Reich (1891-1967) das „Ambulatorium für Psychotherapie“. Sie flüchtete im März 1938 nach England und emigrierte später in die USA. Röntgenkonsilarius: Franz Windholz (1897-1950) flüchtete 1938 in die USA und arbeitete an der Stanford Universität, School of Medicine, als Radiologe und war Mitglied des American Board of Radiology. Abt. Kinderärztliche Fürsorgestelle für Schwangere: Sanel Beer (1886-1981) flüchtete 1939 in die USA und arbeitete als Direktor und Eigentümer des Rivermont Park Hospitals in Miami/Florida, war danach in verschiedenen Spitälern und medizinischen Diensten tätig, zuletzt ab 1958 im ärztlichen Dienst des Yellowstone-Nationalparks in Wyoming. |

Quellen:

WStLA, Hauptregistratur, A 47 – Department 1 – Stiftungen, Versorgungshäuser, Anstalten, L 21 340.520/1881.

WStLA, M.Abt. 212 A23, Ausgeschiedene Krankenanstalten 17/13, Kinder-Kranken-Institut (Statuten).

Literatur:

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Josephinische Bibliothek, Sign.: JB-4071]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Josephinische Bibliothek, Sign.: JB-4086]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 46549]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 10087]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 29079/3]

[Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin/Neuburger Bibliothek, Sign.: 29079/N.F.3]

VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

BBL: 43821 (23.07..2020); GND: 121321-0;

URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=35134

Letzte Aktualisierung: 2024 05 29